तलाक एक व्यक्तिगत मुद्दा है, लेकिन इसका समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। दुनिया के विकसित पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में अभी भी तलाक की दर बहुत कम है, परंतु चिंता की बात यह है कि पिछले दो दशकों में इसकी दर दोगुनी-तिगुनी हो गई है। भारत जैसे विशाल विविधता वाले देश में तलाक की संख्या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक जातीय या जनजातीय समूह से दूसरे समूह में भिन्न होती है। इस विभिन्नता के कई कारक हैं, जैसे वर्ग, जाति, धर्म, शिक्षित, अशिक्षा, प्रेम विवाह, अरेंज विवाह, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र, प्रवास इत्यादि। सात्विक संभव (2022) अपने शोध विश्लेषण डिवोर्स रेट इन इंडिया में बताते हैं कि, ‘भारत में वर्ष-दर-वर्ष तलाक की दर धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। पिछले दो दशक में तलाक के मामलों की संख्या दोगुने से ज्यादा हो गई है। भारत विशाल सांस्कृतिक विविधता वाला देश है और इसका प्रत्येक प्रदेश अनोखी विशेषताएं समेटे है। जब हम तलाक के दर की बात करते हैं, तो इसके आंकड़ों में भी व्यापक विविधता पाई जाती है। भारतीय महानगरों यानी दिल्ली, मुंबई, और बेंगलुरू जैसे शहरों मे तलाक की दर 30 प्रतिशत से ज्यादा है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर भारत के पितृसत्ता प्रधान प्रदेशों जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, और राजस्थान में तलाक की दर बहुत कम है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों मेघालय, मिजोरम त्रिपुरा, मिजोरम में जहां मातृसत्तात्मक समाज व्यवस्था है और महिलाओं को ज्यादा आजादी और निर्णय लेने के अधिकार प्राप्त हैं, तलाक की संख्या अधिक है। छोटे शहरों में भी अब तलाक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।

दाम्पत्य सम्बंधों में विवाद, मीडिया और सिनेमा

मीम-रील्स बनाकर और समाचार चैनलों पर सनसनीखेज खबरें बनाकर जिस तरह उत्तर प्रदेश की एक महिला अधिकारी और उनके पति के बीच के झगड़ों और टूटते सम्बंधों को प्रस्तुत किया गया, वह बहुत ही निंदनीय रहा। एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी को पढ़ाई-तैयारी कराकर अधिकारी बना देने को गलत साबित करने की कोशिश की गई। लेकिन यह सब करने में मीडिया और अन्य लोग यह भूल गए कि 70 और 80 के दशक में उत्तर प्रदेश के सैंकड़ों अफसरों ने अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि की अनपढ़ और कम पढ़ी-लिखी पत्नियों को छोड़कर दूसरी शादियाँ कर लीं और उनको गरीबी-बदहाली में उनके हाल पर छोड़ दिया। मई 2023 में जब तमिल अभिनेत्री शालिनी ने अपने तलाक के फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया तो परंपरागत भारतीय समाज में एक बहस छिड़ गयी। हिन्दू विवाह एक संस्कार है और पति-पत्नी के बीच सात जन्मों का सम्बंध है। अब इस संस्कार और सात जन्म के सम्बंधों का टूटना और एक महिला द्वारा इसको डिजाइनर लाल रंग का शूट पहनकर फ़ोटोशूट कराना और अपनी शादी की फ़ोटो को फाड़कर अपने पति की तस्वीर को अलग करना बर्दाश्त के बाहर था। पुरुषों की भावनाएं आहत हुईं।

“आजादी के बाद महिलाओं की साक्षरता दर मे लगातार वृद्धि हुई है। इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक मे महिलायें नौकरी या अन्य पेशों से आर्थिक एवं वैचारिक रूप से आत्मनिर्भर एवं सशक्त हुई हैं इसलिये वे घुटन भरे नाममात्र के विवाह संबंधों से अलग होकर नयी शुरुआत करने से हिचक नहीं रहीं हैं। वे सिंगल मदर या विवाह संबंध असफल होने पर अकेले जीवन यापन का रास्ता चुनकर भी आगे बढ़ रहीं हैं।”

इस लेख की पहली पंक्ति में ही लिखा है कि तलाक व्यक्तिगत मामला है, लेकिन इसका समाज पर व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ता है। यदि कोई, अभिनेता आमिर खान टाइप मशहूर और सफल व्यक्ति दो-दो बार तलाक ले तो इसके चर्चे और प्रभाव कुछ ज्यादा ही होते हैं। अब निजी संबंधों में आए विवाद और अलगाव में किसी एक को सही या गलत बता पाना मुश्किल होता है। समाजशास्त्र के माइक्रो और अन्तःक्रियात्मक सिद्धांतों के आलोक में बात करें तो व्यक्ति-व्यक्ति के बीच आपसी अन्तःक्रिया और ‘सब्जेक्टिव मीनिंग’ को समाज या समुदाय की सोच के ऊपर या ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी महिला ने तलाक का निर्णय लिया होगा तो इतना आसान तो रहा नहीं होगा या जिन मशहूर महिलाओं (श्वेता तिवारी) ने अपने पतियों से तलाक लिए और पब्लिकली सेलिब्रेट नहीं किया लेकिन कई इंटरव्यू में उन्होंने तलाक लेने के पीछे के कारणों पर खुलकर बोला है, उनकी बात सुननी चाहिए। माधवन और सुरवीन चावला अभिनीत फिल्म डिकपल्ड (2021) मेंपति-पत्नी दोनों एक पढ़े-लिखे आर्थिक रूप से सक्षम युवा हैं लेकिन आपसी खींचतान और झगड़ों से तंग आकर तलाक लेने का निर्णय लेते हैं और उसे सेलीब्रेट करने के लिए डिकपल्ड नाम से पार्टी देते हैं।

अब तलाक लेने पर दोनों खुश हैं या एक खुश है, दोनों सेलीब्रेट करेंगे या कोई एक, यह उस संबंध से जुड़े लोग ही तय कर सकते हैं या बता सकते हैं। लगभग इसी समय अभिनेता आशीष विद्यार्थी ने 57 साल की उम्र मे पचास साल की उद्यमी महिला रुपाली बरुआ से कोलकाता में शादी कर ली। आशीष ने उनकी पहली पत्नी पीलू विद्यार्थी से तलाक लेकर दूसरी शादी की। इस कारण आशीष को सोशल मीडिया पर आलोचना और नकारात्मक टिप्पणियां झेलनी पड़ीं जिसका उन्होंने जवाब भी दिया कि ‘यह निजी चॉइस से जुड़ा मामला है और एक साथी ढूंढकर उसके साथ खुश रहने से भी जुड़ा है, पहली पत्नी से तलाक लेकर कानूनी तरीके से शादी का मामला है। सबको खुश रहने का हक है’।

आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न होने के कारण और भावनात्मक पीड़ा एवं समाज के असहयोगात्मक रवैये के कारण प्रायः महिलाएं तलाक लेने के लिए पहल नहीं करती हैं। आजादी के बाद महिलाओं की साक्षरता दर मे लगातार वृद्धि हुई है। इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक मे महिलायें नौकरी या अन्य पेशों से आर्थिक एवं वैचारिक रूप से आत्मनिर्भर एवं सशक्त हुई हैं, इसलिये वे घुटन भरे नाममात्र के विवाह संबंधों से अलग होकर नयी शुरुआत करने से हिचक नहीं रहीं हैं। वे सिंगल मदर या विवाह संबंध असफल होने पर अकेले जीवन यापन का रास्ता चुनकर भी आगे बढ़ रहीं हैं। संयुक्त परिवार और विवाह से जुड़े ये सभी पक्ष भारतीय परंपरागत समाज कि सोच को आहत करने वाले हैं। बॉलीवुड फिल्मों मे तलाक के मुद्दे पर समय-समय पर कई उल्लेखनीय फिल्में बनी हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं-

बॉलीवुड में तलाक के मुद्दे पर बना सिनेमा

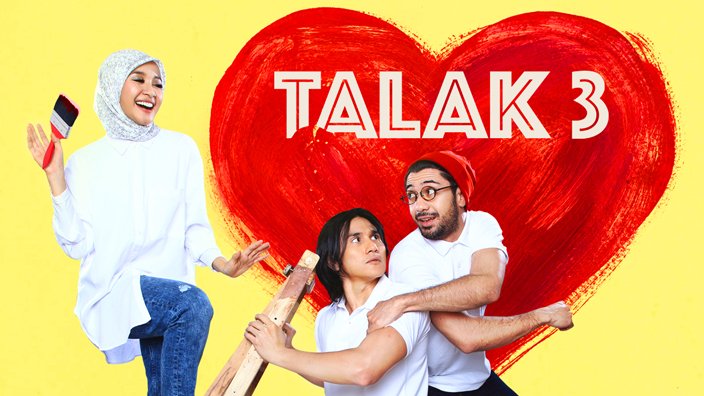

तलाक 1958, गाइड 1965, अनुभव 1971, तेरे मेरे सपने 1971, अभिमान 1973, सौदागर 1973,आविष्कार 1975, आंधी 1975,दो अनजाने 1976,गृहप्रवेश 1979, दूरियाँ 1979, एक बार फिर 1979,सिलसिला1981, मासूम 1982, सुबह 1982, साथ-साथ 1982, वो सात दिन 1983, डायवोर्स 1984, निकाह1982, तवायफ़ 1985, समयकीधारा1985, इजाजत1987, रिहाई 1988, दृष्टि 1990,कसक 1992, अकेले हम अकेले तुम 1996,हम दिल दे चुके सनम 1999, अस्तित्व 2000, केकवाक 2000,नीरजा 2016, सीक्रेट सुपरस्टार 2016, दे दे प्यार दे 2019, थप्पड़ 2020, वीआरफेमिली 2010, डिकपल्ड 2021, जलसा 2022, मिसेज चटर्जी वर्सेज नार्वे 2023।

पुरुष लूला-लंगड़ा हो, पागल हो, अपनी पत्नी को पीटता हो फिर भी पुरुष वर्चस्ववादी समाज यह उम्मीद करता है कि सब-कुछ सहकर भी पत्नी अपने पति से प्यार करेगी। यदि विपरीत परिस्थितियों से तंग आकर महिला तलाक की पहल करती है तो उसके ऊपर सामाजिक कलंक लगाया जाता है। तलाक (1938), की फिल्म में एक हिन्दू महिला के तलाक के मुद्दे को दिखाया गया था जिसमें तत्कालीन नायिका नसीम बानो ने काम किया था।

इसमे पत्नी ने एक कुत्ते को लेकर पति से विवाद और तलाक लिया था। उस समय तक तलाक का कानून नहीं बना था लेकिन फिल्म में कानून बनाने का चित्रण कर आगे का रास्ता सुझाया गया था। परंतु इतने छोटे से मुद्दे को लेकर तलाक लेने को विवाह जैसी सम्मानित संस्था को कमजोर करने का कारण बताया गया था। सन 1955 में हिन्दू विवाह अधिनियम बना था जिससे प्रेरित होकर गुरुदत्त ने मधुबाला और ललिता पवार के साथ मिस्टर एंड मिसेज़ 55 फिल्म बनाया था जिसमें तलाक के मुद्दे को हास्य-व्यंग्य के साथ प्रस्तुत किया गया था।

महेश कौल की फिल्म तलाक (1958) मे पति-पत्नी के विवाह-विच्छेद से बच्चों के जीवन और सोच पर पड़ने वाले प्रभाव को चित्रित किया है। माँ-बाप के झगड़े के बीच नन्हा-सा बच्चा बुरी तरह परेशान हो जाता है। यह फिल्म पति-पत्नी दोनों को संबंध खराब होने के लिए जिम्मेदार मानती है। यह फिल्म और इसके गानों से महिलाओं को घर-परिवार मे बड़ी जिम्मेदारी निभाने की सलाह दी गई है:

नन्ही उम्र की कलियों/तुमको देख रही दुनिया सारी/तुम पे बड़ी जिम्मेदारी/घर घर को तुम स्वर्ग बनाना/हर आँगन को फुलवारी।

शबाना आजमी, शत्रुध्न सिन्हा और विनोद मेहरा अभिनीत फिल्म समय की धारा (1985) में भी पति-पत्नी के अलगाव और पुनर्विवाह के बाद उनके बेटे की उपेक्षा होती है और क्लाइमैक्स पर उसे जान गँवानी पड़ती है। टूटे हुए परिवारों के बच्चों का व्यक्तित्व सही ढंग से विकसित नहीं हो पाते। उपर्युक्त दोनों फिल्में इस विषय पर सोचने को मजबूर करती हैं।

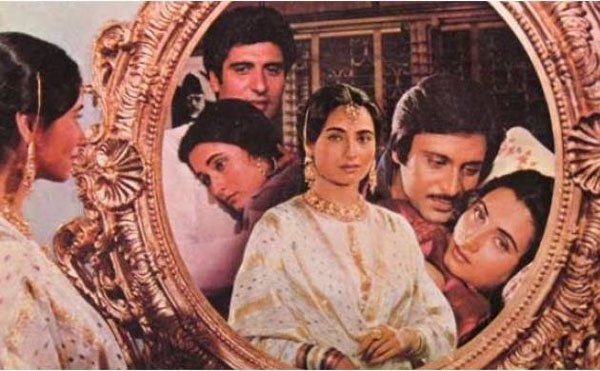

बी.आर. चोपड़ा ने सामाजिक मुद्दों पर अच्छी, संदेशपरक एवं प्रगतिशील फिल्में बनाईं। तीन तलाक के मुद्दे पर उनकी निकाह (1982)और तवायफ़ (1985) फिल्में अपने समय से आगे और बेहतरीन फिल्में थीं। इन फिल्मों को मुस्लिम सोशल फिल्में भी कहा जाता है। इन दोनों फिल्मों के संवाद डॉ राही मासूम रज़ा साहब ने लिखे हैं। विचारों से प्रगतिशील रज़ा साहब ने मुस्लिम समाज को तीन तलाक के मुद्दे पर राह दिखाने का काम किया है और समाधान सुझाया है। खुद लेने को तैयार होती है। वह अपने वर्तमान पति हैदर के साथ ही जिंदगी गुजारने का निर्णय करती है। वसीम उन दोनों को शुभकामनायें देते हुए चला जाता है। यह फिल्म तलाक के मुद्दे पर केंद्रित है लेकिन इसका शीर्षक है निकाह। दो पुरुष अतीत और वर्तमान लिए कई फिल्मों मे आमने सामने आए हैं जिनमें निकाह, वो सात दिन, हम दिल दे चुके सनम एवं धड़कन जैसी फिल्में उल्लेखनीय हैं और इन तीनों फिल्मों की नायिकाओं ने वर्तमान यानि कि विवाह और पति के साथ माजी की जगह वर्तमान को तरजीह देकर भारतीय समाज और संस्कृति को जिताने का काम किया है।

गुलजार निर्मित फिल्म इजाज़त 1987 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म सुबोध घोष की कहानी पर आधारित थी जिसमें रेखा, नसीरुद्दीन शाह, और अनुराधा पटेल ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। भारतीय फिल्मों में रेलवे स्टेशन पर कई मार्मिक दृश्य फिल्माए गए हैं जिनमें तीसरी कसम, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और किताब जैसी कई नामचीन फिल्में हैं। गुलजार की ही फिल्म किताब में ट्रेन और रेलवे स्टेशनों के इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों भिखारियों और यात्रियों की दुनिया और उनकी मानसिकता को चित्रित किया गया है। फिल्म के आरंभिक दृश्य में ही पहले के पति-पत्नी संयोगवश एक रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में मिलते हैं और एक-दूसरे के बिना बिताए जीवन की सच्चाइयों के बारे में जानते हैं और अपनी गलतियों पर पछताते हैं लेकिन आगे बढ़ी हुई ज़िंदगी दोबारा साथ आने का मौका कहाँ देती है। इजाजत फिल्म को देखते हुए मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन के कथानक की याद आती है।

गुलजार की फिल्म आंधी (1975) कमलेश्वर की कहानी पर आधारित थी जिसमें पत्नी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण पति-पत्नी के बीच खराब होते संबंधों को प्रस्तुत किया गया था। अपने राजनीतिज्ञ पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए पत्नी अपने पति को छोड़कर चली जाती है और राजनीतिक सफलता भी प्राप्त करती है। फिल्म हु तू तू (1997) में भी ऐसी ही एक महत्वाकांक्षी महिला राजनीतिज्ञ और उसकी बेटी (तब्बू) के संबंधों और फ्रस्टेटेड युवाओं की कहानी को गुलजार साहब ने प्रस्तुत किया। जीवन मे ऊंचाई का ख्वाब रखने वाले कुछ लोग संबंधों को पीछे छोड़ जाते हैं जिसे गुलजार जैसे संवेदनशील फिल्मकार ने कई मौके पर बड़ी जिम्मेदारी से सिनेमा के परदे पर प्रस्तुत किया है। पुरुष प्रायः मोहन राकेश के नाटक अषाढ़ का एक दिन के नायक कालिदास की तरह ज़माने से थक-हारकर पुनः अपनी पूर्व प्रेमिका या पत्नी के पास लौटना चाहता है। पुरुष यह क्यों सोचता है कि परिवर्तन उसके ही जीवन में होता है, औरतों के जीवन में नहीं। विवाह पूर्व सम्बन्ध या विवाहेतर संबंध किसी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। अर्थ (1982), इजाज़त (1987) बंगाली फिल्म जातुगृह (1964) से प्रेरित) जैसी फिल्में हमें सचेत करती हैं।

वीआर फैमिली (2010) फिल्म में एक तलाकशुदा परिवार के तीन बच्चों, उनके पिता और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच के संबंधों को चित्रित किया गया है। अगर महिला कैरियर को लेकर आग्रही है, घर से बाहर निकलकर अपनी शिक्षा और योग्यता के अनुसार नौकरी करना चाहती है तो समाज और सिनेमा दोनों जगह उसे अलगाव, उपेक्षा और अपमान सहने को बाध्य होना पड़ता है। हालांकि पिछले दो-तीन दशकों मे लोगों की सोच में पर्याप्त परिवर्तन आया है। अब तो शादी के पहले नौकरी करने वाली लड़की की डिमांड बढ़ने लगी है। इसके दो प्रमुख कारण पैसा और प्रतिष्ठा की तरफ आकर्षण है। परंतु जब भी पति और पत्नी के रिश्तों में संघर्ष होता है परिवार और बच्चों के नाम पर त्याग की अपेक्षा पत्नी से ही की जाती है।

काश (1987) फिल्म में शराबी और बेरोजगार पति अपनी पत्नी को नौकरी छोड़ने का दबाव बनाता है। वह पत्नी से मारपीट करता है और माफी भी नहीं मांगता। जब वह नौकरी छोड़ने से मनाकर देती है तो उसे घर छोड़ने को कहा जाता है। इस तरह शादी टूट जाती है और उनके बेटे के लिए कानूनी लड़ाई आरंभ हो जाती है। दास्तान (1972) और अचानक (1998) फिल्मों की नायिकाएं जब शादी से बाहर संबंध बनाती हैं तो उन्हें मरना पड़ता है। मर्डर और हवस फिल्म में एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध शादी टूटने के कारण बनते हैं लेकिन शादी और पत्नियाँ दोनों को माफी मिलती है। यहाँ लड़कियां गलती करती हैं, इसके पहले पुरुष ही शादी से बाहर अफेयर करते रहे और जिन्हें समाज और सिनेमा माफी देते आए थे। मासूम, पति पत्नी और वो (1978), ये नज़दीकियाँ (1982), बीवी नंबर वन (1999), और मस्ती (2004) फिल्मों में शादीशुदा पुरुष अन्य महिलाओं के साथ मौज-मस्ती कर अपनी पत्नियों को धोखा देते रहे और पकड़े जाने पर माफी मांगते रहे।

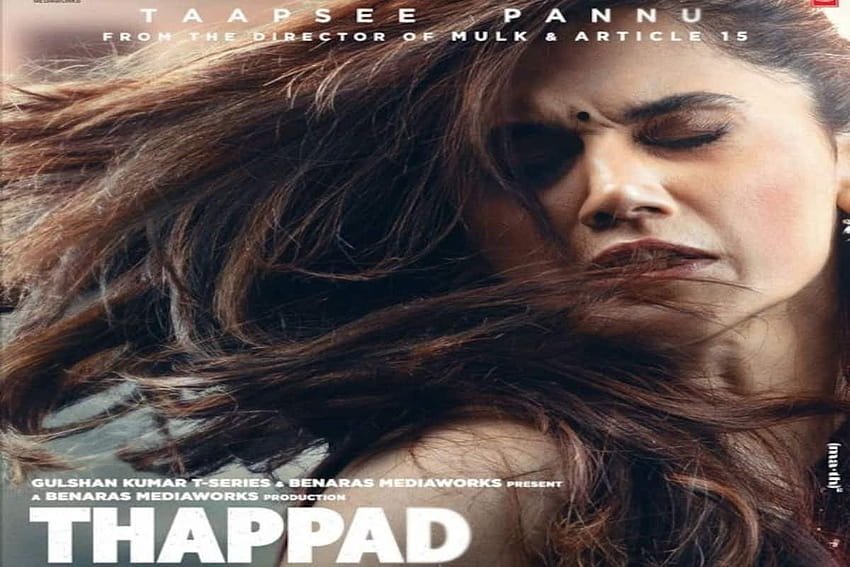

गाइड (1965), रिहाई (1988), अस्तित्व (2000), जैसी कुछ महत्वपूर्ण फिल्में हैं जिनकी नायिकाओं ने भारतीय समाज मे व्याप्त पुरुष वर्चस्ववाद और उनकी दोहरी नैतिकता को खुलकर चुनौती दी है जो एकतरफा तरीके से सोचता है और महिलाओं की गलतियों को कभी माफ नहीं करना चाहता है। अर्थ (1982) भी ऐसी फिल्म थी जिसकी नायिका अपने पूर्व बेवफा पति से सवाल करती है, ‘जो कुछ तुमने मेरे साथ किया अगर मैं वही तुम्हारे साथ करती और इसी तरह लौट के आती तो क्या तुम मुझे वापस ले लेते?’ ये सवाल प्रत्येक भारतीय पुरुष के सामने अनुत्तरित खड़ा है और वह जवाब देने की स्थिति मे नहीं है। शार्ट फिल्म केकवाक (2019) फिल्म की मुख्य महिला पात्र अपने सफल लेकिन लगातार निर्देश देने वाले पति से तंग आकर अपनी ख़ुशी और सम्मान के लिए तलाक के अधिकार का प्रयोग करती है। भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक सोच ने औरतों को दोयम दर्जे का नागरिक समझा। अभी इक्कीसवीं सदी में सन 2020 मे आई फिल्म थप्पड़ में पुरुष द्वारा पत्नी के सार्वजनिक अपमान को एक सामान्य घटना की तरह लिया जाता है लेकिन नायिका अपने आत्म-सम्मान के लिए एक थप्पड़ के बदले तलाक लेने के निर्णय पर पहुँचती है। बासु चटर्जी की फिल्म प्रियतमा (1977) दिखाती है कि कभी-कभी वैवाहिक जीवन मे केवल सामान्य प्रेम से काम नहीं चलता, दंपति के बीच सामंजस्य न बनने पर शादी के बाद के विवादों से तलाक की नौबत आतीहै।

अंग्रेजी शासन के पूर्व भारत मे तलाक की अवधारणा नहीं थी। इस बात को बरसात (2005 प्रियंका चोपड़ा, विपाशा वासु, बॉबी देओल) फिल्म में प्रियंका चोपड़ा (काजल कपूर) को कहते हुए दर्शक सुनते हैं कि भारतीय समाज और हमारी भाषा में तलाक जैसा कोई शब्द नहीं है क्योंकि यह हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है। बॉलीवुड सिनेमा में जब हम तलाक पर बनी फिल्मों की बात करते हैं तो उनमें तलाक, इजाजत,वे सात दिन, कसक, निकाह, हम दिल दे चुके सनम जैसी फ़िल्में क्रमिक रूप से भारतीय समाज में विवाह और तलाक के प्रति बदलते दृष्टिकोण और भारतीय समाज द्वारा अपनाए गए प्रत्युत्तरों को प्रदर्शित करती है। जहां नब्बे के दशक के पहले का सिनेमा महिलाओं को मंगलसूत्र, सिंदूर, परंपरा और भारतीय संस्कारों के नाम पर विवाह को बचाए रखने और परिवार को संभाल कर रखने की सीख देता हुआ आगे बढ़ता है वहीं 21वीं सदी के पहले दशक से लेकर अब तक इस दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन आ चुके हैं। महिलाएं आर्थिक,शैक्षिक रूप से समर्थ-सशक्त होकर अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने लगी हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर नए मुकाम हासिल किए हैं। जब हम ऊपर दी गई फिल्मों की कथावस्तु की चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि सन 1983 में बनी फिल्म वो सात दिन विवाह तलाक और विवाह पूर्व प्रेम संबंधों के बारे में बदली हुई नई दृष्टि प्रस्तुत करती है। एक डॉक्टर जब अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद अपनी छोटी बेटी के लिए और खुद की लाइफ को अच्छे ढंग से चलाने के लिए दूसरी शादी करके दूसरी दुल्हन को घर में लाता है तो शादी की पहली रात में ही वह जहर खा लेती है। डॉक्टर भरोसे में लेकर उससे हकीकत जानने की कोशिश करता है। शादी से पूर्व उसका एक लड़के से प्रेम है और इस बात का पता चलने पर वह अपनी ब्याहता पत्नी के प्रेमी को वापस बुलाकर और उसे समझा-बुझाकर उसकी प्रेमिका अर्थात अपनी वर्तमान पत्नी को उसे वापस लौटाना चाहता है ताकि वे दोनों खुशी-खुशी अपना जीवन साथ-साथ व्यतीत कर सकें। यह फिल्म अपने कथानक से भारतीय पितृसत्तात्मक एवं रूढ़िवादी समाज में एक नए तरह का प्रगतिशील विमर्श पैदा करती हुई दिखती है। सिनेमा जैसे प्रभावी माध्यम के सहारे इस विचार की स्वीकारोक्ति बढ़ाने की एक कोशिश भी जान पड़ती है।

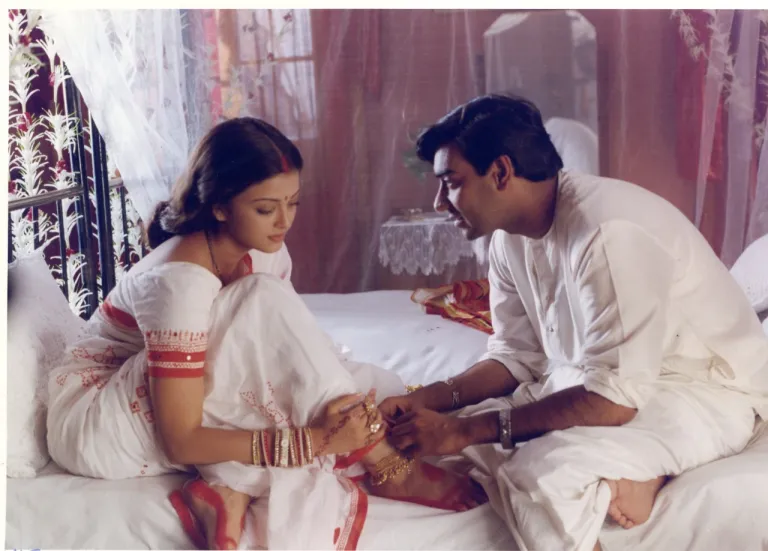

फिल्म वो सात दिन की कहानी को थोड़े बहुत बदलाव के साथ आगे हम हम दिल दे चुके सनम (1999) फिल्म में देखते हैं जहां पर फिल्म का नायक अपनी पत्नी को विवाह पूर्व प्रेमी से मिलाने के लिए उसे स्वयं जर्मनी लेकर जाता है। लेकिन दोनों फिल्मों की कहानियों में बहुत हद तक समानता है जिनमें भारतीय संस्कृति की विशिष्ट यानी कि विवाह के बाद पत्नी के गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर और अग्नि के सामने सात फेरे लेकर के बनाए गए पवित्र संबंध को तोड़ना भारतीय स्त्री स्वीकार नहीं करती है। चाहे वह 1980 का दशक हो या 1990 का दशक लड़की अपने पति के गुणों से प्रभावित होकर अपने विवाह को बचाने में ही अपना भविष्य देखती है। इस निर्णय से लड़की के दोनों परिवारों के साथ-साथ भारतीय संस्कृति का भी बचाव हो जाता है। सन 2000 में आई फिल्म धड़कन भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाती है। यह वृहत्तर जिम्मेदारी भारतीय समाज और भारतीय सिनेमा में आरंभ से लेकर 21वीं सदी तक एक जैसी निभाई गयी है। बीसवीं सदी के पहले और दूसरे दशक में कानूनी और शैक्षिक जागरूकता आने के फलस्वरूप ऐसे विवाह संबंध जो जबरदस्ती बहुत आगे तक नहीं खींचे जा सकते थे और जहां पर महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर थी और शैक्षिक रूप से इतनी सामर्थ्यवान थी कि वह तलाक का पहल भी कर सकती थी, उन्होंने पहल करना शुरू किया और सिनेमा ने भी उसको अपने पर्दे पर लॉजिकल तरीके से स्पेस देना भी शुरू किया। थप्पड़ (2020) फिल्म इसका बेहतरीन उदाहरण है।

सिनेमा में तलाक के मुद्दे पर बनी फिल्मों की बात करते हैं तो उसमें अमिताभ बच्चन नूतन और पद्मा खन्ना अभिनीत फिल्म सौदागर(1973) भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है जिसमें नायक की भूमिका में अमिताभ (मोती) को हम एक बेहद स्वार्थी और मतलबी इंसान के रूप में देख सकते हैं, जो एक विधवा महिला से शादी का प्रस्ताव इसलिए रखता है क्योंकि वह गुड़ बहुत अच्छा बनाती है जिसको बाजार में बेचकर कमाए गए पैसे से वह अपनी पसंद की दूसरी लड़की से शादी कर सके, जिसका बाप मेहर में 500 रुपए लेना चाहता है। मोती इस उद्देश्य से विधवा नूतन (माजू बी) को झांसे में लेकर उससे शादी करके पत्नी की तरह साथ रखने और मेहर के पैसे जुट जाने के बाद वह उसे बड़ी आसानी से तीन तलाक कहकर अपने घर से निकालकर अपनी पसंद की दूसरी लड़की फूलबानों (पद्मा खन्ना) से शादी कर लेता है। फूलबानों को गुड बनाने नहीं आता और मोती को गुड के व्यापार में घाटा होने पर उसे नूतन की याद आती है, तो रस लेकर गुड बनवाने माजूबी के ससुराल पहुंच जाता है। यह कहानी बॉलीवुड में दर्शकों के सामने यह मुद्दा रखती है कि क्या पुरुषों को समाज में एकाधिकार मिले हुए हैं कि वह जब चाहे अपनी जरूरत के हिसाब से महिलाओं का उपयोग, उपभोग और शोषण करें और जब जरूरत ना हो उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर कर दें। फिल्मकार और इस फिल्म के कहानीकार (नरेंद्रनाथ मित्र) ने दर्शकों के सामने एक वैचारिक प्रश्न छोड़ा है जो हमें तीन तलाक की बुराइयों के बारे में सोचने को मजबूर करते हैं। इसी तरह से बी.आर. चोपड़ा की फिल्म भी जल्दबाजी और गुस्से में तीन तलाक लेने और महिलाओं को दोयम दर्जे के नागरिक समझने के प्रति सावधान करती है। महिलाओं की भावनाओं का सम्मान करना सीखना पुरुष के लिए निहायत जरूरी है। विवाह-विच्छेद या तलाक एक सामाजिक समस्या है और एक आवश्यक बुराई भी है। विकट परिस्थितियों मे जब विवाह संबंध जबरदस्ती चलाना पड़े और अलग होना स्वस्थ व्यक्ति और समाज के लिए अपरिहार्य हो जाए तो तलाक लेने मे कोई बुराई नहीं है। समाजशास्त्रियों की राय है कि तलाक की राह में आने वाले आर्थिक, नैतिक, तथा सामाजिक अवरोधों को दूर करने से तथा अवांछित जीवन साथी से विवाह संबंध तोड़ने के सरल अवसर प्रदान करके ही हमारे देश के स्त्री-पुरुषों को बेहतर और सुखी जीवन व्यतीत करने का अवसर मिल सकता है।