नवासी साल की उम्र में दिनांक 24 नवम्बर 2025 को भारतीय सिनेमा के शानदार अभिनेता धर्मेन्द्र का निधन हो गया। इसके एक सप्ताह पहले अस्पताल में भर्ती होने के दौरान कुछ अविश्वसनीय और अति उत्साही न्यूज़ चैनलों ने उनकी मृत्यु की खबर चलाकर अपनी मूर्खता का परिचय दिया था। बिना खबर की पुष्टि किए जिस तरह आनन-फानन में धर्मेंद्र की खबर चलाई गई उससे देश भर में फैले उनके प्रशंसक सकते में आ गए लेकिन जब इस खबर का खंडन हुआ तो सभी ने राहत की साँस ली। खब्तुलहवास मीडिया की इतनी भद्द पिटी कि वह धर्मेन्द्र के न रहने की वास्तविक खबर के बावजूद काफी देर तक यह खबर चला पाने की हिम्मत नहीं कर पाया।

सिनेमा में धर्मेन्द्र ने एक लंबी पारी खेली। लगभग पैसठ वर्ष की सक्रियता के साथ तकरीबन तीन सौ फिल्मों में उन्होंने काम किया। जब मैं उनके फिल्मी जीवन की ओर देखता हूँ तो कई तरह की बातें ध्यान में आती हैं। खासतौर से किसी अभिनेता की सक्रियता के वे वर्ष जब वह किसी खास पैटर्न पर अभिनय करता है तब यह बात मन आती है कि क्या यह उसके युग की मांग थी? दिलीप कुमार, राजकपूर, देवानन्द, शम्मी कपूर, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेन्द्र, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, अनिल कपूर, आमिर खान, शाहरुख खान या सलमान खान और उनके बाद के लोग क्या अपना कोई सिनेमाई युग-धर्म निभा रहे थे और उनकी छवि उस दौर के आम युवा की छवि थी?

देखा जाय तो कुछेक को छोड़कर प्रायः सभी किसी न किसी टाइप में बंधे और उनकी स्वीकार्यता भी उसी रूप हुई। मसलन दिलीप कुमार की दुखियारी छवि उनका एक केंद्रीय टाइप है लेकिन गंगा जमुना और नया दौर में उनका किरदार बिलकुल भिन्न हो गया। बाद में जब वे विधाता, शक्ति और मशाल आदि फिल्मों में आए तब एक और सिरा सामने आया लेकिन वास्तव में दिलीप कुमार पहली कतार में दुखियारे नायक के रूप में ही गिने जाते रहे। उनका टाइप वही बना। बाद में वह वर्सेटाइल अभिनेता हैं लेकिन अपनी छवि से बाहर के। ऐसा कमोबेश हर अभिनेता के साथ रहा है। वह टाइप ही वास्तव में उसका ज़माना है। बाकी तो बे ज़माना है।

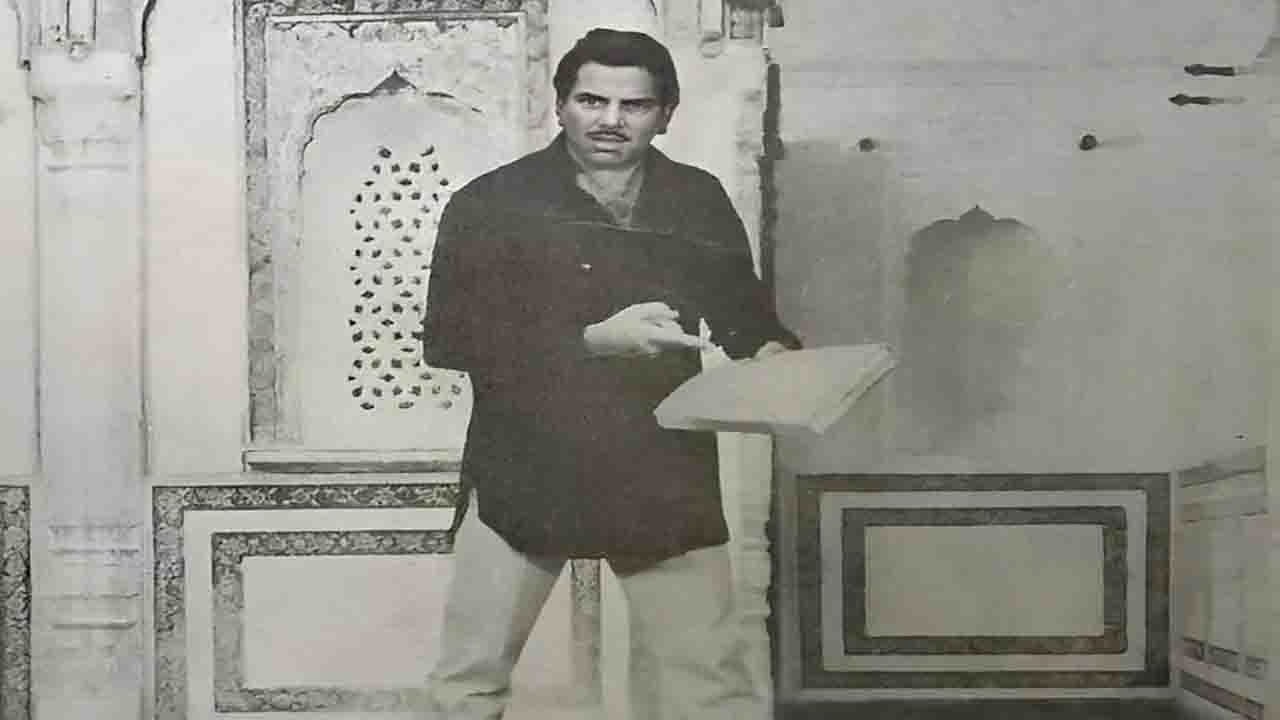

स्वयं धर्मेन्द्र की अभिनय पारी भी इसी तरह की है। 25 वर्ष की उम्र में वह अपनी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में आए। हालांकि यह फिल्म नहीं चली लेकिन धर्मेन्द्र की गाड़ी चल निकली। अगले वर्षों में उन्होंने शोला और शबनम , बंदिनी, अनपढ़ और आई मिलन की बेला आदि के ज़रिये अपनी पुख्ता पहचान बना ली। 1964 में रिलीज हुई चेतन आनंद की फिल्म हक़ीक़त में धर्मेन्द्र हिन्दी सिनेमा के दर्शकों के मन मिजाज़ पर लगभग छा गए। अगले पाँच वर्षों में धर्मेन्द्र की तकरीबन चौदह फिल्में रिलीज हुई। सन 1969 में राजेश खन्ना की दो ब्लॉकबस्टर फिल्में आराधना और दो रास्ते रिलीज हुईं और वह हिन्दी सिनेमा के सुपरस्टार बनकर उभरे। यह शब्द पहली बार किसी के नाम साथ विशेषण के रूप में जुड़ा। अब निर्माताओं और फाइनेंसरों की भीड़ उधर लपकने लगी। अगले कुछ वर्षों में ऊपर आका नीचे काका का मुहावरा चलने लगा।

लेकिन धर्मेन्द्र के कैरियर पर इसका खास असर नहीं पड़ा। उसी साल उनकी फिल्म आया सावन झूम के बेहद सफल रही। आदमी और इंसान, प्यार ही प्यार और यकीन भी अच्छी फिल्में साबित हुईं। लेकिन उसी वर्ष ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में आई सत्यकाम ने मानो धर्मेन्द्र के चरित्र को फ्रीज़ कर दिया। सत्यवान एक आदर्शवादी चरित्र है जो सामाजिक ईमानदारी का मेटाफ़र बन गया। अगर यहाँ से देखें तो धर्मेन्द्र का यही टाइप है जो उनकी पहली फिल्म से बनना शुरू हुआ लेकिन सत्यकाम में स्पष्ट रूप से सामने आ गया। मुझे लगता है यह धर्मेंद्र का दौर था। सन साठ से सत्तर के बीच के उस भारतीय आम जन का जो आज़ादी का स्वाद जानने के साथ ही अपनी मर्यादाओं में बंधा था। यह ज़िंदगी के ब्लैक एंड ह्वाइट का ऐसा प्रतीक है जिसे हर बड़े अभिनेता को रूपायित करने का मौका मिलता है। यह इसी रूप में धर्मेन्द्र को मिला।

बाद में जब अमिताभ बच्चन का एंग्री यंगमैन का दौर आया तब तब भी एक संकट खड़ा हुआ। सुपरस्टार राजेश खन्ना के कबूतर उड़ाऊ लहजे के सामने कड़ी चुनौती पेश हुई और धर्मेन्द्र के आदर्शवादी टाइप के सामने भी। बदले और रोमांस से शुरू हुये अमिताभ के सफर का असर लंबे समय तक हिन्दी सिनेमा में बना रहा। धर्मेन्द्र और राजेश खन्ना ने अलग-अलग समय में अमिताभ के साथ स्क्रीन शेयर किया लेकिन वास्तव इन दोनों को अपना टाइप बदलने को मजबूर होना पड़ा।

आगे चलकर धर्मेन्द्र ने अभिनय के मामले में शराफ़त का चोला उतार फेंका। वे खिलंदड़े युवा और आग बबूले नायक बनने पर मजबूर हो गए। लेकिन यह सब घटने में कुछ साल और लगे। 1970 से 1975 के बीच रिलीज हुई फिल्मों पर गौर किया जाय तो एक चोला उतर रहा है और दूसरा चोला चढ़ रहा है। 1970 में धर्मेन्द्र की पाँच फिल्में रिलीज हुईं और एक को छोड़कर लगभग सभी सफल रहीं। जीवन मृत्यु, तुम हसीं मैन जवाँ, शराफ़त और कब क्यूँ और कहाँ हिट रहीं लेकिनइश्क पर ज़ोर नहीं फ्लॉप हो गई। अगले साल यानि 1971 में मेरा गाँव मेरा देश रिलीज हुई और इसने धर्मेन्द्र की छवि को बदल दिया। अपने गाँव को बचाने के लिए खूंख्वार डकैत जब्बर सिंह से लड़ते अनाथ नौजवान अजित सिंह के रूप में धर्मेन्द्र ने एक सर्वथा अलग छवि पेश की और आगे के वर्षों में इसमें और भी विशेषताएँ जुड़ती गईं।

सन 1973 में धर्मेन्द्र और राखी अभिनीत फिल्म ब्लैकमेल रिलीज हुई। इसका ज़िक्र इसकी विषय-वस्तु के कारण किया जाना जरूरी है। आज शहरों में लगभग हर मध्यवर्गीय छतों पर सोलर पैनल दिख रहे हैं। फ़िल्मकार के दिमाग में इसका विचार पचास साल पहले आया। महत्वपूर्ण यह है कि एक नई खोज को पूंजी के मालिक अपने लिए एक खतरे के रूप में देख रहे थे। उन दीनों देश में सीमित विद्युतीकरण हुआ था और आज इसका बहुत बड़ा बाज़ार है। बिजली के बिल सरकारों के बनाने-बिगाड़ने में भी निर्णायक हो सकते हैं। आज बिजली-तंत्र के गहरे कॉकस में सोलर पैनल की क्या राजनीति है और यह खोज पूंजी के रास्ते को कितना बड़ा बना रही है इसको जानना भी दिलचस्प होगा। गौरतलब है कि इस फिल्म के गाने मशहूर हुए और फिल्म औसत रही।

इसी साल दो महत्वपूर्ण फिल्में रिलीज हुईं। एक तरफ धर्मेन्द्र की फिल्म जुगनू अपना रास्ता बना रही थी तो अमिताभ बच्चन की जंजीर अपने गवाक्ष खोल रही थी और असल में यह वर्ष एक संधि स्थल भी है जहां एक ही तरह की दो प्रवृत्तियाँ नमूदार होती हैं। कुछ समय तक साथ चलती हैं और जब उनकी राह अलग बनती है तब दोनों में ए और सी का अंतर आ जाता है। मसल्स पॉवर का इस्तेमाल दो भिन्न स्थितियों में किसी को देश के युवाओं की आवाज बना देता है तो किसी को गली का गुंडा। धर्मेन्द्र ने पूरे दो दशक ऐसे ही किरदारों को समर्पित कर दिये जो ताकतवर और ईमानदार होने के बावजूद विचार के साथ खड़े नहीं हो सके और अंततः सी ग्रेड का होकर रह गए।

सन1975 में धर्मेन्द्र और अमिताभ बच्चन साथ आए। उन दिनों धर्मेन्द्र का ही स्टारडम था और उनके बहादुर और शरारती किरदार ने अपने एक नए रूप को दिखाया। शोले अकेली ऐसी फिल्म है जिसका मुख्य ही नहीं एक आध संवाद बोलने वाला किरदार भी लोगों के ज़ेहन में बस जाने वाला था। धर्मेन्द्र ने वास्तव में इसमें वर्सेटाइल काम किया था। लेकिन जल्दी ही यह सब बदलनेवाला था। आगे कुछ ही फिल्मों के बाद धर्मेन्द्र ने एक फिसलन भरे रास्ते का चयन किया। उनके पास फिल्मों की कतार थी लेकिन किरदारों में जान न थी। शायद किसी अन्य निर्देशक में वह दृष्टि नहीं थी जो उनके भीतर से वह निकाल ले जिससे अभिनेता धर्मेन्द्र को सारी सीमाओं से ऊपर उठा दे। बेशक दशक भर की यह सक्रियता उनको बचाए रही लेकिन कुछ खास नहीं हो पाया।

लेकिन उनके जीवन में 1985 एक महत्वपूर्ण साल साबित हुआ। इस वर्ष जे पी दत्ता की फिल्म गुलामी रिलीज हुई जो केन्द्रित तो धर्मेन्द्र के ऊपर थी लेकिन इसमें कई अभिनेता थे जिनकी यादगार भूमिकाओं ने इसे मल्टी स्टारर फिल्म का दर्जा दिया। गुलामी की विषयवस्तु जमींदारों और किसानों के बीच निहित वर्ग संघर्ष पर केन्द्रित है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने के बाद ज़मींदारी प्रथा का उन्मूलन कानून बनाकर किया गया लेकिन धरातल पर इसे उतारने में किसानों को बहुत संघर्ष करना पडा। कायदे से यह संघर्ष तो सरकार को करना था लेकिन उसने किसानों के विरुद्ध जमींदारों की रक्षा को प्राथमिकता दी। लिहाजा जमींदारों ने जातीय भेदभाव और छुआछूत में जकड़े समाज को और मजबूर बनाने के लिए इन कुप्रथाओं और कुत्सित इस्तेमाल किया। फिल्म में मूल टोन में किसान अपने प्रति सम्मानपूर्ण सम्बोधन चाहता है जबकि जमींदार उसे हमेशा अपमानजनक ढंग से सम्बोधित करता है ताकि उसका नैतिक बल तोड़ा जा सके।

हिन्दी सिनेमा में ग्रामीण सामाजिक संरचना में गंगा जमुना और मदर इंडिया जमींदार-साहूकार शोषण के खिलाफ बनी कल्ट फिल्में हैं लेकिन उनमें जाति का सवाल नहीं है। जाति का सवाल गंगा की सौगंध में आया है लेकिन उसका स्वर मुखर नहीं हो पाया। जबकि गुलामी में जाति का सवाल जितनी गहराई और स्पष्टता से उठाया गया है उतना पहले कहीं नहीं दिखता। यहाँ कला या समानान्तर सिनेमा को छोड़ दिया जाय।

राजस्थान में सामंती युग में जारी प्रथाओं और उसकी शिकार जातियों का विश्लेषण किया जाय तो किसान और चरवाहा होने के बावजूद रोटी-साट्टा, बडारण आदि कुप्रथाओं का शिकार जाट-गुर्जर जैसे समाज रहे हैं और इनसे लड़ने में उन्होंने लंबा समय खर्च किया है। ज़ाहिर उनके प्रति सामंतों का व्यवहार उनके प्रति अत्यंत निम्न कोटि का रहा है। इस फिल्म में रंजीत सिंह चौधरी भी उसका शिकार है। लेकिन वह प्रतिरोध का नायक है। वह सपने देखता है और विचारों से भरा हुआ। वह जन्मजात विद्रोही है क्योंकि जब से उसने होश संभाला है तब भूख, कर्ज़ और गुलामी ही देखी है। इस फिल्म का एक संवाद भी यही है। जहां परिस्थितियाँ अधिक भयानक होती हैं वहाँ या तो विचारों की आग धधकती हैं या समझौता करके लोग चुप रहते। लेकिन रंजीत मुखर है और वह आज़ादी के सपने देखता है।

धर्मेन्द्र ने इस फिल्म में रंजीत के किरदार को ऐसे जीया है कि वह यादगार हो गया है। इस पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। मदर इंडिया (1957) से गुलामी के बीच अट्ठाइस वर्षों का फासला है। अट्ठाइस साल पहले एक अनपढ़ विद्रोही नायक ने साहूकार की लूट के खिलाफ हथियार उठाया था। अनपढ़ नौजवान बिरजू (सुनील दत्त) अपनी प्रेमिका से जमींदार की लाल पोथी में लिखी विद्या पढ़ने का तरीका बताने का आग्रह करता है। लाल पोथियों में जमींदारों के मुंशियों ने किसान और मजदूरों के परिवारों को इस कदर फांस रखा था कि वे पीढ़ी-दर-पीढ़ी उनके बंधुआ मजदूर बने रहें।

अट्ठाइस साल बाद का रंजीत पढ़ा-लिखा नौजवान विद्रोही है क्योंकि उसने स्कूल में ही छुआछूत का स्वाद चख लिया है। लेकिन वह निरा विद्रोही नहीं है। वह विचारवान भी है। वह कार्ल मार्क्स और मैक्सिम गोर्की को पढ़ता है। वह सामंत-सत्तातंत्र गँठजोड़ को भी जानता-समझता है। उसके सामने जब सूरजभान नामक डाकू आता है तो वह गोर्की का उपन्यास माँ उसे भेंट करता है क्योंकि वह उसके भीतर डकैत नहीं सामंती लूट के खिलाफ खड़ा एक विद्रोही चरित्र देखता है।

बिरजू की तरह रंजीत भी लाल पोथी में कैद अपने जैसे किसानों की मुक्ति के लिए लड़ रहा है लेकिन उसका संघर्ष अधिक कठिन और सघन है। पूरी फिल्म में रंजीत के पास हंसने के मौके न्यूनतम हैं लेकिन गुस्से से उसके चिबुक हर जगह तने हुये हैं। उसके खिलाफ हर तरह का खतरनाक घेराव है। फंदा इतना कसा हुआ है कि अपने बेटे का चेहरा भी नहीं देखता और अपनी पत्नी के लिए संदेश भेजता है कि आँसू कायरों के हथियार होते हैं। बेशक गुलामी केवल एक बेहतरीन फिल्म ही नहीं है अभिनेता धर्मेन्द्र को नया जीवन देनेवाली कहानी भी है।

धर्मेन्द्र ने 48 वर्ष की अधेड़ अवस्था में गुलामी में एक युवा विद्रोही रंजीत सिंह चौधरी का किरदार निभाया था। लेकिन उम्र की सीमाओं से पार जाकर धर्मेन्द्र ने एक दलित किसान की जिंदगी को जितनी संवेदना से जिया वह अविस्मरणीय है। उन्होंने जातिवाद और सामंत-साहूकार की रक्षा में सन्नद्ध सत्ता के सबसे मजबूत घटक पुलिस व्यवस्था के चेहरे से भी नकाब हटाया। उस यादगार भूमिका के लिए धर्मेन्द्र को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए नामिनेट किया गया लेकिन उनका कुछ न हुआ बल्कि उसी साल बनी फिल्म मर्द के लिए अमिताभ बच्चन द्वारा निभाई गई एक लिजलिजी भूमिका के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। धर्मेन्द्र को इसका बहुत मलाल था। जब उनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देना मजबूरी हो गया तब अंततः उन्हें मिला। उस मौके पर उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त करते हुये कह दिया कि मैं हर साल सूट सिलाता था लेकिन अब जाकर यहाँ आने का मौका मिला।

अभिनेता धर्मेन्द्र का जीवन विरोधाभासों से भरा हुआ भी है। उनके लंबे फिल्मी जीवन के साथ ही उनकी राजनीतिक पारी पर बहुत कुछ कहा और लिखा जाना चाहिए। यह कई कारणों से जरूरी है। यह एक केस स्टडी भी हो सकती है कि पर्दे पर जन सामान्य के नायक की भूमिका में रहनेवाले चमकते सितारे वास्तविक जीवन में वर्चस्व की सत्ता में ही क्यों शामिल और विलोपित हो जाते हैं। फिलहाल शानदार अभिनेता धर्मेन्द्र को मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि।