युवा रंगकर्मी और अभिनेता मोहन सागर को उम्मीद है कि आनेवाले वर्षों में उनका चेहरा लोगों के लिए अपरिचित नहीं रह जाएगा। वह जिन फिल्मों में काम कर रहे हैं वे उनके लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेंगी। छत्तीसगढ़ के एक औद्योगिक शहर रायगढ़ के छोटे से गाँव गेजामुड़ा से निकल कर मोहन सागर ने फिलहाल थियेटर में अपनी पहचान बना ली है। पिछले दिनों कुशीनगर में हुये लोकरंग समारोह वह अपना नाटक उजबक राजा तीन डकैत लेकर आए थे। इसे देखते हुये उनके काम की परिपक्वता साफ समझ में आ रही थी। बेशक यह मोहन सागर के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है।

लेकिन उनका सफर कतई आसान नहीं रहा है। वह जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वहाँ उन जैसे लोगों को न कोई छूट मिलती है न प्रोत्साहन मिलता है बल्कि पर्याप्त इग्नोरेंस मिलता है। मोहन सागर ने इन हालात में अपने को टिकाये रखा। रायगढ़, खैरागढ़ और फिर दिल्ली तक का सफर करते हुए वह मुंबई के फिल्मी माहौल में जा पहुँचे हैं। यहाँ जब वह आए तो उन्हें चंद स्ट्रगलर दोस्तों और अपने संगीत, गायन और अभिनय की काबिलियत का ही सहारा था। थोड़े दिनों के बाद उन्हें छोटे-छोटे काम मिलना शुरू हुए। मोहन ने मुंबई जाने से पहले थिएटर की पढ़ाई के साथ मंच और मंच के पीछे कड़ी मशक्कत से काम किया। अच्छी बात यह है कि आर्थिक दिक्कतों के बावजूद उन्होंने संगीत और थिएटर की तालीम हासिल की। संगीत व गायन उन्हें पारिवारिक विरासत में हासिल हुआ लेकिन दिल्ली में रहकर उसे उन्होंने और अधिक माँजा और साधा।

खेत मजदूर के घर से आगे का रास्ता

मोहन सागर जन्म बहुत छोटी काश्त के एक गरीब किसान परिवार में हुआ जो अपनी पारिवारिक जरूरतों के लिए मजदूरी पर निर्भर था। बातचीत में मोहन ने बताया कि पिता अधिया पर खेती करते थे। इसके साथ ही वह दूसरे बड़े किसानों के खेतों में एक मजदूर के रूप में भी रोजी कमाते थे। घर में तीन-भाई बहन हैं। पिता रामदयाल सारथी और माँ लक्ष्मी बाई सारथी दोनों के जी-तोड़ मजदूरी करने के बाद भी घर चलाना बेहद मुश्किल रहा है।

बचपन से से माँ-बाप का संघर्ष देखते आ रहे मोहन ने बताया कि कई बार ऐसा होता था कि घर पर राशन नहीं होता था। ऐसे समय में पिता जहां मजदूरी करने जाते वहाँ से हफ्ता-दस दिन की मजदूरी अग्रिम लेकर जरूरत पूरी करते थे।

बहुत बार स्कूल के खर्च देने में भी असमर्थ रहते थे। शायद इसीलिए कक्षा नौ में आते-आते मोहन को यह बात समझ में आई कि दो लोगों की कमाई से हम भाई-बहनों का पढ़ना मुश्किल है। आगे पढ़ना है तो माँ-पिता के काम में सहयोग करना होगा। लिहाज़ा वह भी खेत में मजदूरी का काम करने लगे। हफ्ते में 4 दिन स्कूल और दो दिन पिताजी के साथ खेतों में काम करते, ताकि कुछ आमदनी बढ़ जाए और गुजारे की मुश्किल थोड़ी कम हो जाए। पर इतना ही बहुत नहीं था। दिक्कतें फिर भी बनी रहती थीं।

लेकिन उनके अनपढ़ माँ-बाप की दिली इच्छा थी कि उनके तीनों बच्चे पढ़-लिख जाएँ। मोहन कहते हैं कि उनके जज्बे और दबाव से ही हम तीनों भाई-बहन पढ़-लिख पाए। हालांकि मोहन सातवीं तक पढ़ने में बहुत कमजोर थे। मन भी नहीं लगता था। अक्सर स्कूल से भाग कर इधर-उधर समय काटते और घर में पता चलने पर उनकी अच्छी कुटाई होती। केवल पिता ही नहीं, माँ भी धम्मक धाई करतीं। शायद उनके पास स्कूल के महत्त्व को इससे बेहतर समझाने का कोई दूसरा माध्यम न रहा हो। मोहन पिटाई के डर से स्कूल जाते, लेकिन आठवीं तक आते-आते जाने क्या हुआ कि उनका पढ़ने में बहुत मन लगने लगा। आठवीं में इतनी मेहनत की कि पूरे गाँव में सबसे ज्यादा अंक मिला। इस बात से आत्मविश्वास बढ़ा और लगा कि कुछ बेहतर कर सकता हूँ।

पूरा बचपन अभावों की आंखमिचौली में गुजरा। जैसे-तैसे खाने की व्यवस्था तो हो जाती लेकिन कपड़े के नाम पर महज एक जोड़ी कपड़े थे। इसके बावजूद अभाव का ज़्यादा दुख नहीं हुआ क्योंकि घर-परिवार का माहौल बहुत अच्छा था। आठवीं तक गाँव के स्कूल में पढ़ाई के बाद हाईस्कूल के लिए पाँच किलोमीटर दूर धनागर गाँव के स्कूल में प्रवेश लिया। स्कूल दूर था और घर पर एकमात्र साइकिल थी, जो कभी-कभी ही मिल पाती थी। अक्सर पिताजी को जरूरत पड़ती और कभी-कभी छोटे भाई को जाना होता था।

सपना था कि संगीत ही जीवन बने

परिवार में संगीत का माहौल था। पिताजी ढोलक बजाते थे। बड़े पिताजी मेहर सारथी हारमोनियम। चचेरे भाई सुखलाल सारथी तबला बजाते और माँ लक्ष्मी सारथी भजन गाती थीं। आसपास के गांवों में जब किसी के यहाँ कोई उत्सव होता तब पिताजी की मंडली को बुलाया जाता। मोहन भी मंडली के कोरस में साथ देते। धीरे-धीरे मोहन की रुचि संगीत में बढ़ने लगी। माँ पहली गुरु थी। उनसे सुर लगाना और गाना सीखा। हारमोनियम की शिक्षा रमेश कुमार सूर्यवंशी से ली। अच्छा गाने के कारण कुछ दिनों बाद गायन मंडली का नेतृत्व करने लगे। तब लगा कि इसी में आगे कुछ करना चाहिए। आठवीं कक्षा में केरियर को लेकर इतनी समझदारी नहीं होती है लेकिन एक सोच जरूर दिमाग के किसी कोने में बैठ गई थी कि संगीत एक संभावना है।

मोहन सागर अनुसूचित जाति से आते हैं और उनके गाँव में अघरिया (पटेल) जाति की संख्या ज्यादा है। ऐसे में मोहन के परिवार को एक समय जातीय भेदभाव भी झेलना पड़ा। गाँव में अनेक अवसर पर रामायण और भजन का आयोजन होता था। परिवार के लोग भजन और रामायण गाते थे और उन्हें गाने के लिए बुलाया जाता था लेकिन उन्हें गाने का मौका सबसे आखिर में तब मिलता था, जब अधिकतर लोग जा चुके होते थे।

मोहन को यह उपेक्षा बहुत खलती थी कि किसके लिए गा रहे हैं? उन्होंने अपने बड़े पिताजी से कहा कि हमें ऐसी जगहों पर गाना ही नहीं चाहिए, जहां जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है।’ लेकिन उन्होंने उनकी बात अनसुनी कर दी। बाद में यह स्थिति तब बदली, जब मोहन ने अपनी मंडली का नेतृत्व संभाला और बढ़िया गाने लगे। ग्यारहवीं की पढ़ाई के दौरान उनके कार्यक्रमों की चर्चा अखबारों में होने लगी। वह बताते हैं ‘तब मैंने एक बदलाव महसूस किया कि गाने का बुलावा आने हमारी मंडली का सम्मान थोड़ा बढ़ गया और हमें बीच में गाने का मौका मिलने लगा।’

गाँव में जाति भेद की जड़ें बहुत गहरी थी। यहाँ तक कि दलित भी इसका व्यवहार करते थे। एक बार गाँव में सार्वजनिक नल से पानी भरते हुए मोहन की बाल्टी का पानी छलककर सिदार जाति की (अनुसूचित जनजाति) की एक महिला की बाल्टी में गिर गया। इस पर उसने उन्हें जाति के नाम से गालियां दी और अपमानित किया। इस बात से उन्हें बहुत ठेस पहुंची। वह कहते हैं कि ‘कला के प्रति मेरी लगन और मेरे हुनर को देखते हुए बाद में कभी इस तरह का अपमान नहीं झेलना पड़ा। न गाँव में, न ही अन्यत्र कहीं।

धनागर स्कूल में दसवीं के बाद रायगढ़ के नगर पालिका स्कूल में दाखिला लिया। उस साल 15 अगस्त के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में उन्हें एक गाना गाने का अवसर मिला। कार्यक्रम के बाद स्टाफ रूम से उनको बुलावा आया। वहाँ सभी अध्यापक थे, जिनमें कल्याणी मुखर्जी भी थीं। सुश्री मुखर्जी ने सुरीला गाने पर उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया और संगीत सीखने की सलाह दी।

जब मोहन ने अपनी आर्थिक स्थिति बताई और कहा कि फिलहाल वह संगीत विद्यालय की फीस देने में असमर्थ हैं तब कल्याणी मुखर्जी ने कहा कि तुम घर से सहमति लो। आगे मैं देखती हूँ। उसके बाद बिना देर किए दूसरे दिन ही शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा के लिए रायगढ़ के लक्ष्मण संगीत विद्यालय में स्व. वेदमणि गुरुजी के हवाले मुझे कर दिया। मोहन रोज सुबह आठ बजे घर से निकलते और संगीत सीखने के बाद स्कूल जाते।

स्कूल में सभी के लिए नोटिस आया कि दो दिन बाद सभी को स्कूल यूनिफॉर्म में आना जरूरी है। मोहन बताते हैं कि ‘यह सुनते ही मुझे सबसे ज्यादा परेशानी हुई, क्योंकि पैसे के अभाव में इतनी जल्दी यूनिफॉर्म सिलवाना संभव नहीं था। जुलाई-अगस्त का महीना पिताजी पर ज्यादा भारी पड़ता था क्योंकि सभी के स्कूल शुरू होते थे। लेकिन मुखर्जी मैडम शायद इस बात को समझ गई थीं और उन्होंने मुझे यूनिफॉर्म के लिए पैसे दिए। बारहवीं तक की पढ़ाई हो गई लेकिन मन में सवाल था इसके बाद क्या होगा?’

‘बारहवीं होने के बाद गर्मी की छुट्टियों में खैरागढ़ विश्वविद्यालय के नाट्य विभाग के योगेंद्र चौबे सर से मुलाकात हुई और उन्होंने अपने नाटक पोंगा पंडित में मुझे काम करने का मौका दिया। इस नाटक का मंचन देश के अनेक शहरों में हुआ। इसमें काम करते हुए मुझे लगा कि यही वह मंच है, जहां मुझे काम करना है। बारहवीं के बाद एक साल रायगढ़ के कॉलेज में पढ़ता रहा, लेकिन मन तो खैरागढ़ विश्वविद्यालय में लगा था। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत पैसे की थी। मेरा परिवार पढ़ाई की फीस और बाहर रहने का खर्च उठाने में असमर्थ था। लेकिन मेरे जुनून और हुनर को देखते हुए मुखर्जी मैडम और चौबे सर ने दाखिले के लिए फॉर्म भरने की सलाह दी। फॉर्म भरते समय विषय चुनने की समस्या आई क्योंकि मैडम चाहती थीं संगीत की पढ़ाई करूँ और चौबे सर थिएटर में दाखिला लेने की सलाह दे रहे थे। मैं पशोपेश में था। मैंने थिएटर में स्नातक और लोक संगीत में डिप्लोमा दोनों एक साथ किया।’ अपने संघर्ष की कहानी सुनाते हुये मोहन ने बताया।

उन्होंने बताया ‘फर्स्ट ईयर में मुझे हिंदी के यादव सर ने एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कहा। उस प्रतियोगिता में एमए के छात्र थे। अकेला मैं ही फर्स्ट ईयर से था। उत्साह था तो भाग लिया और अपनी प्रस्तुति दी। उसमें मुझे पहला स्थान मिला। बहुत खुश हुआ लेकिन खुशी तब दोगुनी हो गई जब यादव सर ने मेरी पढ़ाई होते तक हॉस्टल की फीस आधी कर दी। घर से कभी मैंने पैसे नहीं मांगे क्योंकि वे देने की स्थिति में थे ही नहीं। भले ही मेरी फीस और हॉस्टल का खर्चा चौबे सर दे रहे थे लेकिन मेरे मन में एक बेचैनी थी कि क्या करूँ ताकि हाथ में कुछ पैसे आयें। तब मैंने वहाँ 6-7 लोगों के साथ मिलकर एक म्यूज़िकल बैंड तैयार किया। रात में ही कार्यक्रम करने जाते थे। 15-20 हजार का बजट तय किया, जिससे गाड़ी के खर्चे के अलावा कुछ हमारे हाथ में भी आने लगा। महीने में एक-दो कार्यक्रम तो कर ही लेते थे। लगातार चार वर्ष तक यह बैंड चलाया।’

खैरागढ़ में तीन साल बाद मोहन का चयन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत लोकगीत पर काम करने के लिए हुआ। इसमें उन्हें पाँच हजार की फेलोशिप मिलती थी। यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। फेलोशिप छ: महीने में एक बार आती है लेकिन दुर्भाग्य से उनकी फेलोशिप एक साल बाद आई। चौबे जी से मदद लेना उन्होंने बंद कर दिया था। इसलिए दुबारा मदद के लिए कहने की हिम्मत नहीं हुई तो उन्होंने ज्यादा कार्यक्रम लेने शुरू कर दिए। जैसे-तैसे काम चल रहा था। लेकिन दिक्कतें थीं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। वार्षिक फीस न चुकाने पर नोटिस पहुँच गया लेकिन मोहन के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। उस समय विभागाध्यक्ष डॉ मृदुला शुक्ला ने आगे बढ़कर मदद की।

वर्ष 2014 में लगातार अच्छी खबरें मिलीं। खैरागढ़ से वापस आने के बाद मुझे एक लगातार काम करने का अवसर मिले। एमए करने के बाद नेट की तैयारी कर रहे थे तभी धीरज सोनी की सहायता से एनएसडी रिपर्टरी का फॉर्म भरा। घर आए तो रायगढ़ के जिंदल स्कूल में आर्ट टीचर की नौकरी जॉइन का ऑफर मिला। मोहन बताते हैं कि ‘सौ लोगों ने अलग-अलग विषय के लिए इंटरव्यू दिया था। मेरा नंबर सबसे आखिर में रात 8 बजे आया। वहाँ के प्राचार्य ने इंटरव्यू लेने के तुरंत बाद ही नियुक्ति कर दी। एक हफ्ते बाद रिपर्टरी का कॉल आया। वहाँ भी इंटरव्यू दिया। रिपर्टरी से भी अच्छी खबर मिली कि सिलेक्शन हो गया है। वही काम के दौरान धीरज सोनी ने फोन कर बताया कि नेट भी क्लियर हो गया है। इस तरह पिछले कई सालों की मेहनत सफल हुई साथ ही आर्थिक विपन्नता भी खत्म होनी शुरू हुई।’

अपने माता-पिता के संघर्षों के बारे में मोहन भावुक होकर कहते हैं ‘अक्सर मुझे मेहनत करते माँ-पिताजी के चेहरे दिखाई देते। मेहनत के बाद न दिखाई देने वाली थकान और कष्ट महसूस होता। पिताजी काम से लौटकर रोज रात को अपने पैरों और तलवों को गरम तेल से सेंकते। उनके कटे-फटे पैर और उस पर चुभते कंकड़ के असहनीय दर्द को बर्दाश्त करते कि मजदूरी किए बिना घर नहीं चलेगा। उसके बाद भी कभी उन्होंने अपना कष्ट किसी से कहा नहीं। न ही कभी हम भाई-बहनों को काम में मदद करने को कहा। वे चाहते थे कि हमलोग पढ़-लिखकर आगे बढ़ें। जब हाथ में पैसे आने लगे तब सबसे पहले माँ-पिताजी को काम पर जाने से मना किया कि अब वे आराम करें। जो भी उधार पिताजी ने लिया था, सब चुकता किया। मैंने बचपन से उन्हें संघर्ष करते और अपनी इच्छाओं का गला घोंटते देखा था, इसलिए मैं चाहता था कि उन्हें आराम दूँ और वे सभी जरूरतें पूरी करने के साथ उनके लिए कुछ कर सकूँ।’

दो हजार उन्नीस में मोहन की शादी ज्योति से हुई, जो एक अध्यापिका थीं। रंगकर्म में मोहन के साथ कदमताल करते हुये वह पीएचडी करने की तैयारी कर रही हैं।

सिनेमा के सपने और मुंबई की ओर

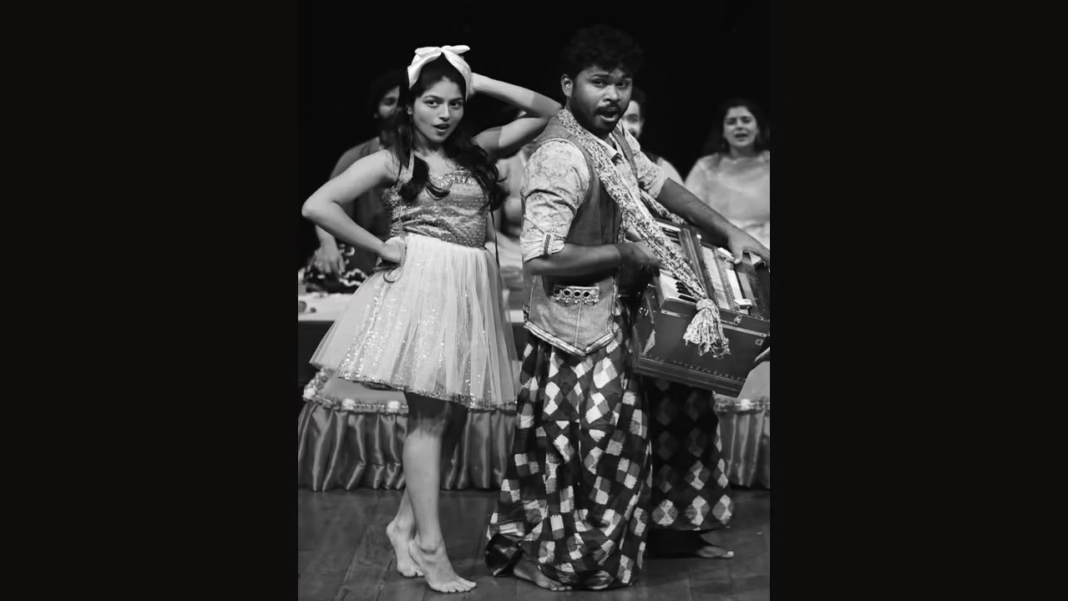

डॉ योगेंद्र चौबे के निर्देशन में बाबा पाखंडी से थिएटर की शुरुआत करने वाले मोहन ने एनएसडी रिपर्टरी में वामन केंद्रे के निर्देशन में गजब तेरी याद और लागी लगन में काम किया। उसके बाद सुरेश शर्मा, उषा गांगुली, राजेन्द्रनाथ, चितरंजन त्रिपाठी, सुमन मुखोपाध्याय जैसे बड़े और नामी निर्देशकों के साथ काम चलता रहा।

आगे बढ़ने और अपने सपने पूरा करने के लिए मुंबई जाने की योजना पहले से दिमाग में थी। वह थिएटर के साथ-साथ फिल्मों में काम करना चाह रहे थे। यहाँ उनका कोई गॉडफादर नहीं रहा लेकिन अपने दम पर रास्ता खोज रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने राग म्यूजिक अकादमी खोलकर संगीत सिखाने और द हारमोनियम बैंड के नाम से एक ग्रुप बनाकर लाइव प्रस्तुति देने से मोहन अपना खर्च निकालते हैं।

इसी वर्ष उन्होंने कहानीबाज थिएटर सोसाइटी का निर्माण किया। इसमें 25 फरवरी को अलखनंदन जी के लिखे नाटक उजबक राजा तीन डकैत की रंगशिला थिएटर में पहली प्रस्तुति हुई। इसी नाटक को लेकर जून 2025 में प्रदर्शन के लिए मास्को भी गए थे।

एक निर्देशक के रूप में मोहन अभी तक पंचायत, एक और द्रोणाचार्य, महारथी, झांसी की रानी, भोलाराम का जीव और उजबक राजा तीन डकैत आदि नाटकों का निर्देशन कर चुके हैं। आने वाले दिनों में मधुशाला(सोलो प्ले), अमृता प्रीतम की गांजे के कली, कंजर और छोकरी और कल्याणी मुखर्जी का लिखा नाटक यमराज के पीरा के उपाय का निर्देशन करने की तैयारी में हैं।

बॉलीवुड में अभी कोई विशेष पहचान नहीं बन पाई है, लेकिन संघर्ष जारी है। एक शॉर्ट फिल्म ब्लेस यू प्रदर्शित हुई है, जिसमें इन्होंने किन्नर का रोल किया है। देबाशीष मुखर्जी के निर्देशन में फिल्म गांधारी में अभिनय कर रहे हैं। इस फिल्म में तापसी पन्नू और मीता वशिष्ठ हैं। अभिनय के अलावा डायलेक्ट कोच के रूप में उन्होंने इन दोनों अभिनेत्रियों को छत्तीसगढ़ी सिखाया। ओटीटी पर दो सीरिज आ रही है, जिसमें पहली प्रोसित राय की राख और दूसरी है अंकित जायसवाल की कबूतरी है।

कहते हैं मुंबई सपनों की नगरी है। यहाँ जो टिकता है वही बिकता है। उम्मीद है मोहन सागर अपने काम से जल्द पहचान बना पाएंगे।