मुमकिन है कि आप अपर्णा जी को नहीं जानते होंगे। जो लोग रंगकर्म और थियेटर से जुड़े होंगे, वे संभवत: उन्हें जानते हाेंगे। लेकिन पत्रकार के रूप में अपर्णाजी बिल्कुल ही अपरिचित हैं। आप यह भी सोचेंगे कि आखिर एक रंगकर्मी को क्या सूझी कि उसने पत्रकारिता का बाना पहन लिया? कोई न कोई बात तो जरूर होगी। और यह भी कि जब एक रंगकर्मी कलम उठाता है तो वह दर्ज क्या करेगा? जाहिर तौर पर ये सवाल इसलिए मौजूं हैं क्योंकि आजकल पत्रकारिता के अपने नार्म्स बना दिए गए हैं। इंट्रो से लेकर खबर के समापन तक के कायदे-कानून हैं। ऐसे में बिना किसी नार्म्स के की गई पत्रकारिता का क्या महत्व है?

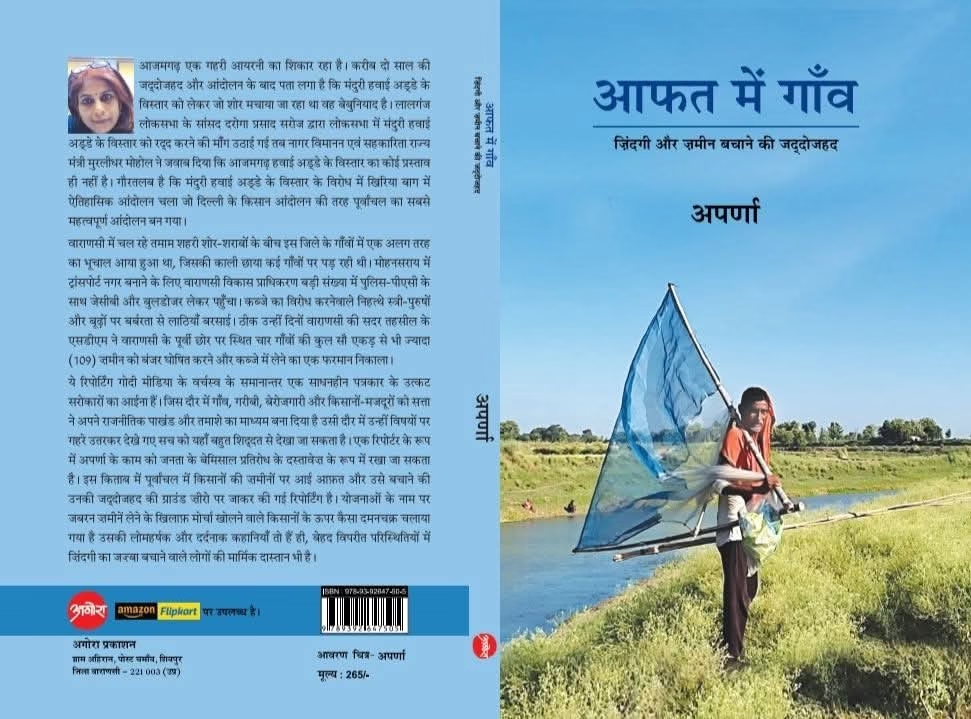

आपके इन सवालों का एक जवाब अपर्णाजी हैं। उनका जन्मस्थान छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नगरी रायगढ़ में है, लेकिन नदी की माफिक उनका स्वभाव बहते रहना है। उनकी एक नई किताब प्रकाशित हुई है– ‘आफत में गांव’। जो शहरों में रहते हैं, तमाम तरह की सुविधाओं का उपयोग करते हैं, उनके लिए भी यह किताब बहुत कुछ कहती है। लेकिन जो गांवों में रहते हैं, उनके लिए तो यह उनके द्वारा नित भोगे जा रहे अनुभवों का दस्तावेजीकरण है। इस किताब में संकलित रपटों का शीर्षक देखे जाने योग्य है। मसलन, ‘मृतक छेदी सिंह हाजिर हों’, ‘घुमाकर कान पकड़ना यानि मुआवजे से बचने के लिए बंजर का राग’, ‘सरकारी अतिक्रमण और बर्बरता के सामने बैरवन’, ‘करसड़ा मुसहर बस्ती की रुकी हुई छत’ और ‘साठ रुपए रोज पर खिलौना रंगने वाली औरत की गुजर कैसे होती होगी’।

पत्रकारिता की भाषा और शैली, जो कि वाकई में होनी चाहिए, वह यह कि उसमें सुस्पष्टता हो। ऐसा लगना चाहिए कि जो बात कही गई है, वह आंखन-देखी है, कहीं किसी कागज में लिखी हुई बात नहीं। कागजों में लिखी हुई बात यानि प्रेस विज्ञप्तियों में काट-छांट करके खबरें लिखी जा सकती हैं, रपटें नहीं। रपटों और खबरों में यही बेसिक अंतर है। अपर्णा जी की यह किताब रपटों का संकलन है। रपट लिखने की उनकी शैली का एक नमूना देखिए– “मिल्कोपुर चौहान बहुल गांव है इसलिए वह इस गेट इस जाति के आइकॉन पृथ्वीराज चौहान के नाम पर बनवाया गया है। हालांकि नई पीढ़ी के लिए गेट पर लिखा नाम ‘सम्राट पृथ्वीराज चौहान’ नाकाफी लगता है, इसलिए इसे थोड़ा और विस्तार देने की कोशिश की गई है। गेट के ठीक सामने दूसरी पटरी पर बनी एक दुकान के ऊपर ‘हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान गेट’ लिखवाया गया है। इस समय के राजनीतिक पर्यावरण को देखते हुए इसके विशिष्ट निहितार्थ हो सकते हैं।” (अपर्णा, आफत में गांव, अगोरा प्रकाशन, बनारस, पृष्ठ 11)

इस उद्धरण से अपर्णाजी की पत्रकारिक दृष्टि का अनुमान लगाया जा सकता है। वे हर उस दृश्य को दर्ज करना चाहती हैं, जो वे देखती हैं। हर उस बात को दर्ज करती हैं, जिसके खास मतलब हैं। जैसे कि सिर पर टोपी और हरा गमछा लिए किसान लिखने के बजाय वह चाहतीं तो सीधे किसान कह सकती थीं। लेकिन हर इलाके के किसानों की अपनी पहचान होती है। अपर्णा जी इस पहचान को सामने लाती हैं। उनकी पत्रकारिता का एक अनोखा अंदाज यहां देखिए–

“कौन है छेदी सिंह? किसी ने यह पूछा। जवाब में सब एक-दूसरे का मुंह देखने लगे। वहां मौजूद सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को भी छेदी सिंह का नाम नहीं मालूम था। तो फिर छेदी सिंह कौन हैं और कहां रहते हैं? यह सवाल गंभीर होता जा रहा था। मैंने सोचा कुछ और लोगों से मिल लूं तो शायद छेदी सिंह का कुछ सुराग मिले।” (वही, पृष्ठ 14)

मेरे हिसाब से पत्रकारिता का मूल सिद्धांत यही है कि आप सूचनाएं हासिल करें। इसके लिए आपको लोगों से सवाल पूछने होंगे और उन्हें सुनना होगा। पत्रकार का काम सुनाना नहीं होता। एक अहम बात यह कि अच्छा पत्रकार वही हो सकता है जो अच्छा श्रोता होगा। जो बहुत बोलते हैं, वे पत्रकार नहीं, न्यूज चैनलों के एंकर होते हैं। खैर, अपर्णा जी एक बेहतरीन पत्रकार हैं, यह इससे भी सामने आता है–

“छेदी सिंह के बारे में खोजबीन हुई और पता चला कि पचास साल से ज्यादा हुए छेदी सिंह मर गए। जाल्हूपुर के जमींदार ने छेदी सिंह की चार जमीनें पट्टा की थी। यह 1943 की बात है। बाद में छेदी सिंह ने उस जमीन को दूसरे लोगों को बेच दिया। उन लोगों ने भी अन्य लोगों को बेचा। चकबंदी आने तक के पहले तक ये जमीनें कई बार खरीदी और बेची गई थीं। अब उनके मालिकान बिल्कुल अलग-अलग लोग हैं। लेकिन एसडीएम सदर ने जो आदेश निकाला उसमें जमीन के नए मालिकों का कोई जिक्र ही नहीं है, बल्कि उसमें पचास साल पहले मर चुके छेदी सिंह को पार्टी बनातकर यह बताया गया कि 1943 में छेदी सिंह की जो जमीनें पट्टा की गई थीं, वह दरअसल बंजर खाते की जमीन थी।” (वही, पृष्ठ 14-15)

अपर्णा जी अपनी इस रपट के माध्यम से एक साथ कई सवाल उठाती हैं और वह भी सहज तरीके से, बिना अपना आपा खोए। पहली बात जो वह बताती हैं, वह यह कि किसान जिस जमीन को जोतकर अनाज और साग-सब्जी उपजा रहे हैं, सरकारी दस्तावेजों में वह बंजर है। दूसरी बात जो वह बताती हैं, वह यह कि जमीनें किसी एक की मिल्कियत नहीं होतीं। जमीनें हस्तांतरित होती रहती हैं। आजादी के बाद जमीनें उन काश्तकारों के पास भी हस्तांतरित हुईं, जो पूर्व बेगारी किया करते थे या कहिए कि न्यूनतम मजदूरी पर काम करने को मजबूर थे। इनकी रपट को पढ़ते हुए आपको प्रेमचंद के अंतिम उपन्यास ‘गोदान’ के पात्र गोबर की याद आएगी, जो शहर जाकर रुपए कमाता है और गांव में लौटकर अपने लिए जमीनें खरीदता है।

बहरहाल, किताब ‘आफत में गांव’ मैदानी इलाकों में काश्तकारों के जीवन के बहुआयामी पक्ष को सामने लाती है। इसमें जाति का सवाल है। इसमें सरकारी संरक्षण में कार्पोरेट लूट का सवाल है। इसमें भाजपा व आरएसएस द्वारा लगाई जा रही हिंदू-मुस्लिम आग की लपटों का उल्लेख है। एक बात जो खलती है, वह यह कि इनकी रपटों की तारीख का उल्लेख नहीं किया है। हो सकता है कि यह उनसे भूलवश हुआ हाे और किताब के अगले संस्करण में इस त्रुटि को दूर कर देंगी। इसके बावजूद यह किताब आज शोर मचाने वाली मीडिया कंपनियों के जमाने में आपको गांवों को समझने की एक अलग दृष्टि देगी और यह भी कि जमीन, जमीन आधारित संसाधनों की लूट का संकट केवल आदिवासी नहीं झेल रहे, मैदान के लोग भी झेल रहे हैं। वे लड़ भी रहे हैं। लेकिन उनमें एकता का अभाव है। पूंजी का दबाव है।

बेहतरीन और बेबाक रपटों के संकलन के लिए अपर्णा जी को खूब सारी भीमकामनाएं।

किताब – ‘आफत में गांव’

प्रकाशन – अगोरा प्रकाशन, वाराणसी

मूल्य – 250 रुपए