सन 2024 में आई फिल्म ‘श्रीकांत’ ब्लाइंड उद्योगपति श्रीकांत बोल्ला के जीवन पर आधारित एक बायोपिक है जिसमें दृष्टिबाधित उद्योगपति श्रीकांत (जन्म 7 जुलाई 1991) के जीवन की कठिनाइयों, उनकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने की जद्दोजहद, आत्मविश्वास और जुझारूपन को चित्रित किया गया है। श्रीकांत का जन्म आंध्रप्रदेश के मछलीपटनम जिले में हुआ और वे जन्मांध थे और समाज के लोगों की सलाह पर उनके पिता श्रीकांत को जीवित ही मिट्टी में दबाकर छुटकारा पाना चाहते थे लेकिन उनकी मां ने उन्हे बचा लिया। बचपन में उन्हे साथियों और सहपाठियों के शोषण और वंचना का शिकार होना पड़ा, ताने सुनने पड़े लेकिन सब कुछ सहकर वे अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर आगे बढ़ते रहे। होस्टल और स्कूल से निकाले जाने पर उनकी टीचर देविका ने अपने साथ रखकर उन्हें गाइड किया और हमेशा आगे बढ़ने को प्रेरित किया। देविका के बाद श्रीकांत को उसके सपनों को पूरा करने में उसकी गर्लफ्रेंड स्वाती और दोस्त रवि मंथा ने मदद की। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ कलाम के सामने उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बताया था कि मैं भारत का पहला ब्लाइंड राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ।

इस फिल्म में श्रीकांत द्वारा एक अवार्ड फंक्शन में दिए गए भाषण को हर नागरिक को सुनना चाहिए जिससे पता लगता है कि कोई अंधा/विकलांग व्यक्ति समाज से अपने प्रति किस तरह के सोच और व्यवहार की अपेक्षा करता है, मैं अंधा हूँ पर मैं देख सकता हूँ, सपने और सपने मैं बहुत बड़े देखता हूँ पर आपने अपने दिमाग में हमारे लिए अलग ही कहानी बना रखी है। ओ बेचारा, सो सैड, शिट कितना बुरा हुआ इसके साथ। कुछ बुरा नहीं हुआ है हमारे साथ। बेचारे तो बिलकुल भी नहीं है हम। आप हमारे चक्कर में मत फंसना। आपको बेचकर खा जायेंगे हम। जब मैं पैदा हुआ था तो लोगों ने मेरे माँ-बाप से कहा था कचरा है, इसे मार दो। सोचिये, अगर मेरे माँ-बाप उनकी बात मान लेते तो मेरा भी वही हाल होता जो मेरे जैसे तमाम बच्चों का होता है। फिर श्रीकांत बोल्ला कभी होता ही नहीं….ये सब मैं कभी अकेले नहीं कर सकता था। मेरे माँ बाप, मेरी टीचर देविका, जो हर वक्त मेरे साथ खड़ी रही। वो भी तब जब मुझे रास्ते पर फेंक दिया था भीख मांगने के लिए क्योंकि अंधा आदमी केवल भीख ही तो मांग सकता है ना। और क्या कर सकता है लाइफ में। मेरा एक दोस्त है रवि, जो हमें समझता है…मेरी एक लव स्टोरी भी है। स्वाति ने एक डिसएबल इंसान से नहीं बल्कि सिर्फ एक इंसान से प्यार किया। अच्छा मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। ये आप अपने प्यार में हमारा नाम क्यों यूज करते हैं? नहीं, आप लोग ऐसा बोलते हैं ना प्यार में अंधा हो गया। अरे आप लोग प्यार में रोमियो बनिये, मजनू बनिए, दीवाना बनिए। ये अंधा क्यों बनते हैं आप लोग। हमारी सुपर पॉवर हमसे मत छीनिये प्लीज। ये तो छोड़िये अगर गलती से सिग्नल पर कोई अंधा आदमी खड़ा है तो कोई आकर जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर सड़क क्रॉस करा देता है। अरे भाई साहब मुझे शायद सड़क पार करनी ही नहीं, पर आप अपना पुण्य कमाने के चक्कर में निकल गए। गुड कर्मा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ब्लाइंड लोगों को सपोर्ट करने के लिए बस इतना ही करते हैं रोड क्रॉस कराना। और भी बहुत कुछ कर सकते हैं आप लोग। श्रीकांत बोल्ला कोई बड़ा आदमी नहीं है। आप मेरी स्टोरी से प्लीज इन्स्पायर मत होइये। अगर आपको कुछ बनना है लाइफ में तो रवि, देविका और स्वाति बनिए। पता और कितने श्रीकांत बोल्ला बना देंगे आप लोग। हमारे देश में दो प्रतिशत लोग ब्लाइंड हैं और 98 प्रतिशत लोग देख नहीं सकते। मेरा बहुत सालों से ये सपना था कि मुझे ये अवार्ड मिलेगा। एक दिन और आज मिल भी रहा है लेकिन स्पेशल केटेगरी में मिल रहा है। स्पेशल केटेगरी क्या है? बिजनेस एक आइडिया है और वह किसी को भी दिखाई नहीं देता है। उस मामले में तो हम सब अंधे हैं, तो आप लोग मुझे मेरे विजन पर जज करो ना। आपको लगता है मैं काबिल नहीं हूँ तो किसी और को अवार्ड दे दो। मैं आऊंगा वापस और मेहनत करके नॉर्मल केटेगरी में अवार्ड लेने। हमें आप लोगों की दया नहीं चाहिए, बराबरी का मौका चाहिए। और जब तक यह मौका नहीं मिलता है मैं लड़ता रहूँगा, क्योंकि वो क्या है कि भागना मुझे आता नहीं है। हम बस इतना ही चाहते हैं आपसे कि आप लोग हमें देखें पर बेचारगी से नहीं। प्लीज, बराबरी से और आज मैं ये बराबरी की शुरुआत करने जा रहा हूँ, ये स्पेशल केटेगरी अवार्ड तो मैं नहीं ले सकता हूँ। तो ये अवार्ड आप वापस ही ले लीजिये प्लीज। जिस दिन आप हमें नॉर्मल समझेंगे न, मैं आऊंगा अवार्ड लेने। थैंक यू।

इस भाषण में कई महत्वपूर्ण बातें कही गयी हैं जिनसे हमें दिव्यांग लोगों के बारे में एक बेहतर समझ बनान में मदद मिलती है। वे खुद को बेचारे कहा जाना पसंद नहीं करते। स्पर्श फिल्म के अनिरुद्ध (नसीरुद्दीन शाह) को भी यह शब्द बिलकुल पसंद नहीं। माता-पिता, अध्यापकों और दोस्तों के सहयोग और प्रोत्साहन से कोई भी दिव्यांग व्यक्ति महत्तम उपलब्धियां अर्जित कर सकता है। हेलेन केलर ने भी स्वीकार किया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, सामूहिक प्रयास से हम बड़ी उपलब्धियां पा सकते हैं। वे लिखती हैं – Alone we can do so little, together we can do so much. उनके प्रति बने-बनाये पूर्वाग्रहों को छोड़ना होगा। नकारात्मक शब्दों और अपमानजनक कहावतों से भी मुक्ति पानी होगी क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता है। वे चाहते हैं कि उन्हें स्पेशल नहीं नॉर्मल मानकर व्यवहार किया जाए।

पूर्व में जेएनयू के संस्कृत केंद्र के छात्र और वर्तमान में देवरिया राजकीय डिग्री कालेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ सूर्यप्रकाश (दृष्टिबाधित) ने इस लेख को प्रामाणिकता प्रदान करने में सहयोग करने हेतु अपने विचार लिखकर भेजे हैं।

बकौल सूर्यप्रकाश, प्रायः समाज में नेत्रहीनता को एक बेचारेपन की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन उसकी जो देखने वाली दृष्टि है वह इन नेत्रों से परे है। नेत्र और दृष्टि में भी वही फर्क कर सकता है जो इस दुनिया को, स्थूल वस्तुओं को, और व्यक्तियों को आँखे बंद करके देखने की क्षमता रखता है। यदि हम आवाज की दुनिया में रहें, चित्रों की दुनिया से परे होकर आँखें बंद करके सोचें तो हमें दुनिया वैसी नजर नहीं आती जैसी खुली आँखों से दिखती है। भारतीय सिनेमा में नेत्रहीनता को एक संघर्षपूर्ण स्थिति और समाज की दया पर निर्भरता से जोड़कर दिखाया जाता रहा है। साठ के दशक से ही सिनेमा में नेत्रहीन पात्रों को उसी तरह दिखाया गया है जैसे प्रेमचन्द के उपन्यास ‘रंगभूमि’ में दिखाया गया है जो कि नाम से ‘सूरदास’ है और काम से ‘भीख मांगने वाला’ है। यह पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टि है क्योंकि नेत्रहीन व्यक्ति भी इस दुनिया को उसी तरह देखता, समझता और बातें करता है जैसा आँखों से देखने वाला व्यक्ति करता है।

सूर्यप्रकाश कहते हैं कि ब्लाइंड व्यक्ति केवल दो काम नहीं कर सकता। वह बंदूक से गोली नहीं चला सकता और गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता। बाकी दुनिया के सारे काम कर सकता है। इंडिया’ज़ लाफ्टर चैलेन्ज में बनारस के अभय शर्मा ने अन्धता पर इतने जबरदस्त जोक्स सुनाये कि उन्हें बेचारे समझने और दया करने वाले हीनता ग्रंथि के शिकार हो जाएँ।

हमारे दिन-प्रतिदिन के व्यवहार में संकेतों और सांकेतिक अंतःक्रियाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है. नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए प्रतीक और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि उनकी ब्रेल लिपि, सफ़ेद छड़ी इत्यादि उनके जीवन को आँखों वाली दुनिया से अंतःक्रिया में महत्वपूर्ण बनाते हैं। पेर म्साइड और हावर ग्रोटलैंड (Per Maseide & Havar grottland 2015) ब्लाइंड स्पेस के बारे में अपने लेख ‘Enacting Blind Spaces and Spatialities: A Sociological Study of Blindness Related to Space, Environment and Interaction in SymbolicInteraction में लिखते हैं, “Lack of eyesight generates blind spaces. Blind spaces often enacted together with sighted are different from visual spaces in important ways. Sharing physical and social space with sighted may imply special challenges for blind persons with regard to interaction order and social identities”.

किसी भी तरह की विकलांगता (दिव्यांगता) व्यक्ति को सामान्य व्यक्तियों की तुलना में समाज के हाशिए की तरफ धकेलती है। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्थानों (पब्लिक स्पेस) पर विकलांग व्यक्ति जाने-अनजाने उपेक्षा का शिकार होता है और उसमें हीनताबोध विकसित होता है। जागरूकता की कमी और पूर्वाग्रहों के कारण भारतीय समाज में विकलांगता को पूर्वजन्मों का दंड माना जाता रहा है और उन्हें ऐसे ताने सुनाए जाते रहे हैं। लोग यहाँ तक कहते हैं कि जिसके कंधे पर हाथ रखकर अँधा व्यक्ति भीख मांगता है वह व्यक्ति जल्दी ही दुर्भाग्य का शिकार हो जाता है।

सिनेमा दर्शकों की एक बड़ी जनसंख्या को एक साथ प्रभावित कर उनकी धारणाओं को बदलने की क्षमता रखने वाला सशक्त माध्यम है। इस कारण फिल्म निर्माताओं की जिम्मेदारी है कि वे ऐसी फिल्में बनाएं जो गलत धारणाओं और पूर्वाग्रहों को बदलकर विकलांगों के प्रति एक तार्किक समझ विकसित करें जिससे विकलांग लोगों के प्रति बराबरी और सम्मान का भाव विकसित हो। सिनेमा में लंबे समय तक दृष्टिबाधित और अन्य तरह के विकलांगों के प्रति हास्य व्यंग्य, सहानुभूति और दया के ही भाव प्रस्तुत किये गए। अतानु मोहिपात्रा (2012) ऐसी फिल्मों के बारे में टिप्पणी करते हैं, portrayal of disability in films swings primarily between two extremes-pity, fun, caricaturing, sympathy, and awesome heroism are at one end of the spectrum while discrimination, coping-up, emotional swings and aspirations of the human soul are at the other end. अतः फ़िल्मकारों को ब्लाइंड लोगों के चित्रण में बहुत सावधानी और मानवीय दृष्टिकोण से काम करना चाहिए।

देश और दुनिया के स्तरों पर कई ऐसे संगठन हैं जो ब्लाइंड लोगों के लिए अनेक कार्य करते हैं ताकि वे अपने जीवन को गरिमा और सम्मान से जी सकें। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार में उनकी हिस्सेदारी बढ़े ताकि वे आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो स्वाभिमान का जीवन जी सकें।

दृष्टिबाधित (अंधे) लोगों के ऊपर बॉलीवुड में बनी फिल्में

एक विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति अन्य लोगों की भांति एक सामान्य इंसान होता है। किसी विकलांग व्यक्ति की समस्याओं पर ही ना सोचा जाए तो वे भी रोमांटिक, खुशदिल, मज़ाकिया या खराब आदतों वाले हो सकते हैं। हिन्दी फिल्मों ने अंधे व्यक्तियों के विभिन्न किरदारों को सिनेमा के परदे पर प्रस्तुत किया है।

जीवन नैया (1936), इंसान (1944), दीदार (1951), परिणीता (1953), चा चा चा (1964), दोस्ती (1964), बहारों के सपने (1967), आदमी (1968), गौरी (1968), चिराग (1969), प्यार का मौसम (1969), अनुराग (1972), झील के उस पार (1973), शोले (1975),प्रिंस (1969), दुश्मन (1971), जलते बदन (1973), हवस (1974), मुकद्दर का सिकंदर (1975), धूप-छाँव (1977), ईमान धरम (1977), सुहाग (1979), जनता हवलदार (1979), दादा (1979), स्पर्श (1980),धनवान (1981), सत्ते पे सत्ता (1982), मेरा दोस्त मेरा दुश्मन (1984), क़त्ल (1986), इंसाफ (1987), भ्रष्टाचार (1987), संगीत (1992), सपनों का मंदिर (1991), जख्मों का हिसाब (1993), खुद्दार (1994), मोहरा (1994), जय किशन(1994), आँखें (2002), कासी (2003), ब्लैक (2005), वादा (2005), गोलमाल (2006), हमको तुमसे प्यार है (2006), फ़ना (2007), शैडो (2009), लफंगे परिंदे (2010), काबिल (2017), अंधाधुन (2018), धनक(2015), श्रीकांत(2023) इत्यादि ऐसी फिल्में हैं जिनमें दृष्टिबधित पात्रों को विभिन्न संदर्भों में दर्शाया गया है।

द ब्यूटीफुल आई (2017) तमिलनाडु के दस ब्लाइंड प्रतिभाओं की कहानी दिखाने वाली डाक्युमेंट्री फिल्म है जो कि कवि, गायक, कम्प्यूटर एक्सपर्ट और लेखक हैं (एमटी साजू 24 जून 2017, टाइम्स ऑफ़ इंडिया)।

हॉलीवुड की कुछ बेहतरीन फिल्में

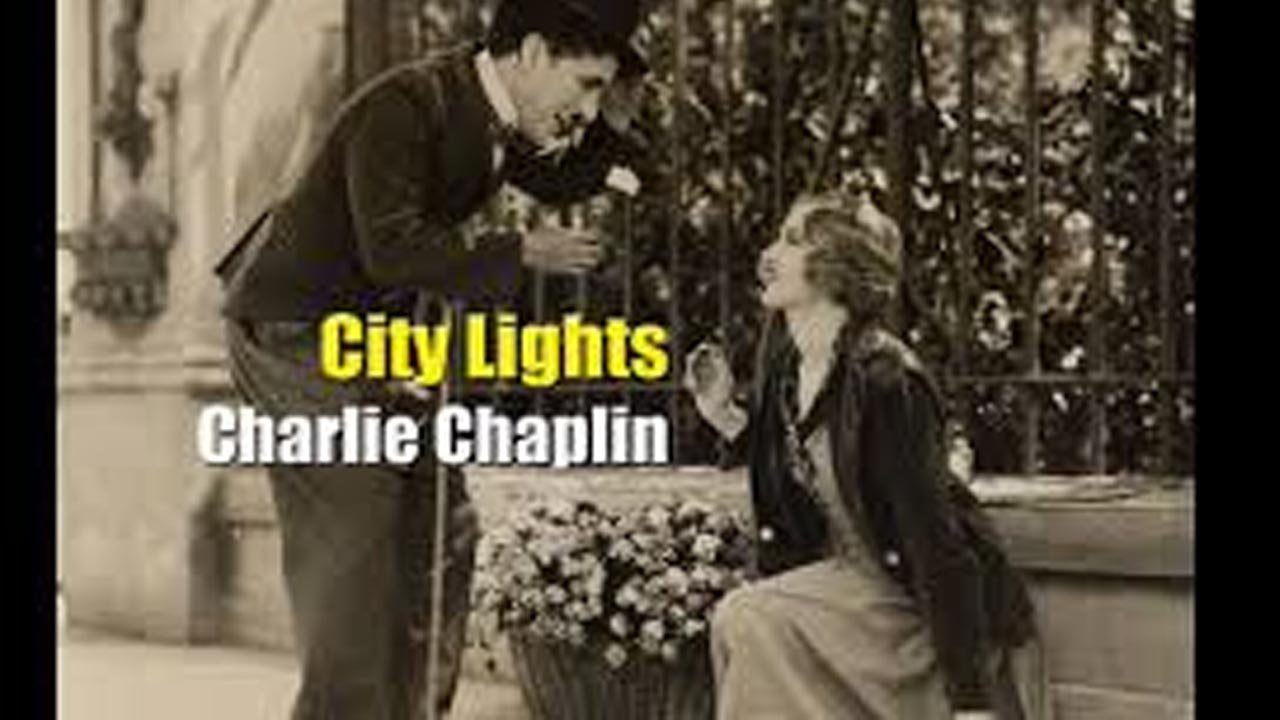

द फ्लावर गर्ल: सिटी लाइटस (1931), द मिरेकल वर्कर (1962), द टेल ऑफ जातोईची (1962), ए पैच ऑफ ब्लू (1965), द रिटर्न ऑफ फाइव डेडली वेनम्स (1978), ब्लाइन्ड फरी (1989), द किलर (1989), सेन्ट ऑफ अ वुमन(1992), एशेज़ ऑफ टाइम (1994),द कलर ऑफ पैराडाइज (1999), डान्सर इन द डार्क (2000), डॉन्ट ब्रीद (2016), डेअर डेविल (2003), द मैट्रिक्स रिवूलेशन्स (2003), ब्लाइन्ड साइट (2006), ब्लाइन्डनेस (2008), द बुक ऑफ एली (2010), ब्लाइन्ड (2011), ब्लाइन्ड मैन (2012), रग वन: अ स्टार वार्स स्टोरी (2016), ऑल आई सी यू (2016), जॉन विक चैप्टर 4 (2023), द ब्लाइन्ड (2023).

शारीरिक विकलांगता किसी व्यक्ति के जीवन को मुश्किल बना देती है। दूसरों पर उसकी निर्भरता बढ़ा देती है। समाज विकलांगता को एक बोझ या कलंक के रूप में देखता है। भारतीय समाज में विकलांगता को पूर्व जन्मों के कर्मों का फल या किये गए पापों का परिणाम भी माना जाता रहा है। पुरुष और स्त्री के जीवन में विकलांगता अलग-अलग तरह के प्रभाव डालती है। यहाँ मैं लोग भारतीय और हॉलीवुड की उन फिल्मों के बारे में बताना चाहूँगा जो ब्लाइंड लोगों की जिंदगी, उनकी तकलीफों और उनकी उपलब्धियों पर केन्द्रित हैं।

दोस्ती (1964) सन सत्तर के दशक की बहुत ही सफल फिल्म रही। यह एक लंगड़े और अंधे दोस्तों रामू और मोहन की कहानी है। यह बंगाली फिल्म लालूभुलू पर आधारित है। उन दोनों के दोस्ती कुछ गलतफहमियों की वजह से खतरे में पड़ जाती है। राजश्री प्रोडक्शन ने दोस्ती फिल्म जिस जमाने में बनाई थी उस समय लोगों की सोच में अंधे और लंगड़े जैसे विकलांग व्यक्तियों को गाना गाने और भीख मांगने तक सीमित देखा जाता था। संवेदनात्मक स्तर पर यह फिल्म निश्चित रूप से प्रशंसनीय थी लेकिन मुंबई जैसे शहर में ब्लाइंड लोगों का स्कूल न हो और उनका बेहतर पुनर्वास न हो सकता हो, ऐसा नहीं था। भारत का सबसे पुराना दृष्टिबाधित स्कूल देहरादून में ‘शार्प मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड’ सन 1887 में खुला था। सन 1903 में मुंबई का विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड खुल चुका था। इसके अतिरिक्त सन 1900 में श्रीमती कमला मेहता दादर ब्लाइंड स्कूल, मुंबई जैसे स्कूल भी स्थापित हो चुके थे जिसे मौसमी चटर्जी अभिनीत फिल्म अनुराग में दिखाया गया है। फिल्म या साहित्य का उद्देश्य पाठकों और दर्शकों को नयी जानकारियों और संभावनाओं के बारे में शिक्षित करना होता है लेकिन दोस्ती फ़िल्म में लंगड़े व्यक्ति को तो खूब पढ़ाकू दिखाया गया और स्कूल टीचर से लेकर प्रिंसिपल तक उसका सहयोग कर रहे थे लेकिन अंधे नौजवान के लिए इस दिशा में सोचा भी नहीं गया। वह पूरी फिल्म में गाना गाकर भीख ही मांगता रहा।

सिटी लाइट्स (1931) बनाम जनता हवलदार (1979) : चित्रण की वास्तविकता ही निर्णायक है

जनता हवलदार फिल्म का निर्माण/निर्देशन प्रख्यात अभिनेता महमूद द्वारा किया गया था जिसमें राजेश खन्ना ने शीर्षक भूमिका निभाई थी। योगिता बाली इस फिल्म में एक अंधी लड़की की भूमिका में थीं। जनता एक भोला-भाला और सरल दिमाग वाला युवक है जो अपने दादा और पिता के नक्शे-कदम पर चलते हुए पुलिस बल में शामिल होना चाहता है। इलाहाबाद से चलकर मुंबई आया जनता प्रसाद पुलिस कमिश्नर (अशोक कुमार) और उनकी बेटी दीपो के सहयोग से एक कांस्टेबल के रूप में पुलिस बल में भर्ती हो जाता है। जनता अनजाने में और अपनी ईमानदारी के कारण अपने काम में बहुत सफल और प्रसिद्ध हो जाता है। शहर के एक कॉर्नर पर जनता प्रसाद एक फूल बेचने वाली अंधी लड़की सुनैना से मिलता और उसकी मदद करते-करते प्यार करने लगता है और शादी करने के सपने सँजोने लगता है। अपनी निष्ठा और ईमानदारी के कारण जनता के कुछ दुश्मन भी बन जाते हैं जिनमें सुनैना का तथाकथित मामा भी शामिल है जो एक रहस्य छुपाकर सुनैना के साथ रहता है और उसकी कमाई पर ऐश करता है। नकली मामा का पोल खोलने में असफल रहने पर सुनैना जनता प्रसासद पर अविश्वास करती है। उसे धोखे से गाँजे के व्यापार में शामिल दिखाकर नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। अपने प्यार और ईमानदारी के प्रति निष्ठावान जनता प्रसाद मेहनत मजदूरी से पैसे कमाकर सुनैना की आँख का ऑपरेशन करवाकर रोशनी वापस लाने में जुट जाता है। महमूद एक सफल कामेडियन रहे हैं और उन्होंने हॉलीवुड और दुनिया के सफलतम फिल्म कलाकार और कामेडियन चार्ली चैपलिन की फिल्म द सिटी लाइट्स: द गर्ल विद फ्लावर (1931) की फिल्म से प्रेरणा लेकर जनता हवलदार नामक फिल्म बनाई लेकिन फिल्म के परिचय में इस बात का कोई ज़िक्र नहीं किया है

सिटी लाइट का लिटल ट्रैम्प आज के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प से बहुत अलग आर्थिक रूप से कमजोर और संवेदनशील चरित्र है जिसे शहर के एक कॉर्नर पर एक खूबसूरत फूलवाली लड़की मिलती है। ट्रम्प लड़की की खूबसूरती से प्रभावित होकर जब उससे फूल खरीदता है तो उसे एहसास होता है कि वह अंधी है। एक रेड लाइट पर सड़क पार करने के लिए ट्रैम्प (चार्ली चैपलिन) वहां खड़ी लिमोजिन कार का एक गेट खोलकर अंदर घुसता है और दूसरी तरफ के गेट से निकलकर उसे बंद करके बाहर निकलता है तो लड़की उसे एक अमीर आदमी समझ लेती है। एक करोड़पति शराबी व्यक्ति को बार-बार बचाने के क्रम में ट्रैम्प उसकी हवेली पर जाता है और जो कुछ पैसे उसे मिलते हैं उनसे फूलों वाली अंधी लड़की के सारे फूल खरीदकर उसकी मदद करता है। एक दिन अपने करोड़पति दोस्त की कार में ट्रम्प फूलों वाली लड़की को उसके घर छोड़ता है जिसके कारण वह ट्रैम्प को एक अमीर परंतु नेकदिल इंसान समझ लेती है। वास्तविकता यह है कि वह नेकदिल और संवेदनशील तो है लेकिन अमीर नहीं है। ट्रैम्प के जाने के बाद, फूलों वाली लड़की अपनी दादी को अपने दयालु एवं अमीर दोस्त के बारे में बताती है।

बोलती हुई फिल्मों का निर्माण शुरू होने के बाद भी सिनेमा के आदि पुरुष महान कलाकार चार्ली चैपलिन ने सिटी लाइट्स (1931)’ नाम से एक मूक फिल्म बनाने का साहस किया और सफलता के झंडे गाड़ दिए। अपनी फिल्म सिटी लाइट्स के निर्माण के समय मूक सिनेमा के बारे में चार्ली अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, किसी भी मूक फिल्म में विश्वव्यापी अपील होती थी जो बुद्धिजीवी वर्ग और आम जनता को एक जैसी पसंद आती थी। अब यह सब कुछ ख़त्म होने जाने वाला था…मैं मूक अभिनेता यानी पेंटोमाइमिस्ट था जो उस माध्यम में बिरला था और अगर इसे मेरी खुद की तारीफ़ करना न माना जाए तो मैं इस कला में सर्वश्रेष्ठ था। इसलिए मैंने एक और मूक फिल्म द सिटी लाइट्स के लिए काम करना शुरू कर दिया था। (चैपलिन 2024: 353-54)। यह एक महान कलाकार की अपने कला और अपने दर्शकों के उपर अपार भरोसे का प्रतीक है।

महमूद ने अपनी फिल्म के नायक जनता प्रसाद को चोर नहीं बनाया बल्कि एक ईमानदार और मददगार पुलिसवाला बनाया, लेकिन ट्रैम्प की तरह उसके ऊपर भी साजिशन गांजे के स्मगलिंग में शामिल होने का आरोप लगता है, वह नौकरी से बर्खास्त हो जाता है। ट्रैम्प की तरह जनता प्रसाद की भी जिद है कि वह अपनी महिला मित्र के लिए मेहनत-मजदूरी से पैसे जुटाएगा। उसकी आँखों का ऑपरेशन करवाकर देखने के काबिल बनाएगा। द सिटी लाइट फिल्म का अंतिम दृश्य बहुत ही मार्मिक है। इस फिल्म के साथ ही साइलेंट फिल्मों के युग का अंत इस कला के महान कलाकार चार्ली ने कर दिया।

एमिलिओ ऍफ़ इओडिस अपने लेख में लिखती हैं, the setting and the acting borders on perfection. Itsummarizes the feelings of generosity, compassion, gratitude and most of all, hope that is the essence of the film. It is a story about values and how Chaplin led himself and others into creating the last great vision of the silent movie era.

जनता हवलदार की अंधी लड़की का भी ऑपरेशन के बाद आँखे ठीक हो जाती हैं। फिल्म के अंतिम दृश्य में जनता और सुनैना आमने सामने होते हैं लेकिन सुनैना उसे पहचान नहीं पाती। जैसे कि ट्रैम्प को उसकी दोस्त नहीं पहचान पाती। हाथों के स्पर्श से ही दोनों फिल्मों की नायिकाएं अपने नायक को पहचान पाती हैं।

फिल्म के इस भावपूर्ण अंतिम दृश्य के बारे में रॉय ग्लास्बर्ग ने एक लेख लिखा ‘Charlie Chaplin and Aristotle: The Mechanics of Ending City Lights जिसमें वे फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट के एक कथन The last scene of city lights is justly famous as one of the great emotional moments in the movies.

अब इस फिल्म के अंतिम दृश्य के क्षणों में क्या घटित होता है यह देखना जरुरी है। ट्रैम्प जेल से छूटकर आया है और उसके कपडे तक फटे हुए हैं, दो न्यूज़ पेपर बेचने वाले लड़के उसे तंग कर रहे हैं। फ्लावर गर्ल भी इस दृश्य का मजा ले रही और हंस रही है क्योंकि उसने कभी ट्रैम्प को देखा नहीं था। लेकिन ट्रैम्प खिड़की में हंसती हुई लडकी को देखकर वापस आता है। फ्लावर गर्ल उसे एक फूल और एक सिक्का देती है। वह शर्माते हुए फूल तो ले लेता है लेकिन पैसे वापस कर देता है। लड़की ट्रैम्प का हाथ पकड़कर उसकी हथेली में सिक्के को रखना चाहती है तभी अचानक कुछ बदलता है। ग्लासबर्ग (2020) लिखते हैं, her fingers trace the back of his hand and up the arms of his jacket to his face. ‘You?’ she asks. He nods in agreement. ‘You can see now,’ he says. ‘Yes I can see now,’ she answers. At the close we see the tramp smiling, the rose pressed to his cheek, with the flower girl gently pressing his other hand to her chest.

जेम्स इगि चार्ली और शेरिल के अभिनय की तारीफ़ करते हुए इस दृश्य की ताकत के बारे में लिखते हैं, the greatest single piece of acting ever committed to celluloid. अब बात अरस्तु के ‘पोएटिक्स’ के बारे में जब वे तत्कालीन थियेटर के बारे में ‘reversal’ और‘recognition’के प्रभाव की चर्चा करते हैं. ग्लासबर्ग अरस्तु के कथन कोउनकी किताब के छठें अध्याय से उधृत करते हैं, the most powerful elements of emotional interest in tragedy Peripeteia or Reversal of the situation, an Recognition scenes…”Recognition” Aristotle tells us, is a change from ignorance to knowledge, producing love or hate between persons destined by the poet for good or bad fortune. The best form of recognition is coincident with a Reversal of the Situation.

सिटी लाइट और जनता हवलदार दोनों फिल्मों के अंतिम दृश्यों पर अरस्तु का यह कथन पूर्णतः लागू होता है। एक पल को सामने वाला आदमी एक भिखारी और दीन-हीन व्यक्ति मालूम होता है लेकिन अचानक दोनों को नयी बात पता चलती है कि अंधी लड़की अब देख सकती है। ट्रैम्प को वह अब देख सकती है हालांकि उसे हाथों के स्पर्श के पुराने अनुभव से ही पहचान पाती है। सच्चे कलाकार अपनी प्रतिभा से अपने-अपने समय में नाट्य तत्वों के प्रभावों को दर्शाते हैं और इस बिंदु पर तेईस सौ वर्ष पुराना अरस्तु और बीसवीं सदी का चार्ली चैपलिन एक बराबरी पर आ खड़े होते हैं। महान कला ऐसी ही होती है।

स्पर्श शीर्षक से बनी फिल्म बॉलीवुड की अपनी शैली की ओरिजिनल फिल्म थी जो अब तक इस विषय पर बनी बेहतरीन फिल्म है। स्पर्श (1980) सई परांजपे द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म है जो कि बॉलीवुड सिनेमा की एक उपलब्धि है। इस फिल्म का अधिकांश भाग नई दिल्ली में ब्लाइन्ड रिलीफ़ एसोसिएशन में (जोरमल पैड़ीवाल स्मारक अंध विद्यालय, नई दिल्ली) शूट किया गया था। यह फिल्म सही मायने में अंधता की समस्या और दृष्टिबाधित लोगों की दुनिया से अवधारणात्मक दृष्टि से परिचित कराती है। स्पर्श करके या छूकर और सुनकर ही एक अंधा व्यक्ति दुनिया के बारे जानता-समझता है। नसीरुद्दीन शाह ने अंधे बच्चों के स्वाभिमानी स्कूल प्रिंसिपल (ए. के. मित्तल) अनिरुद्ध परमार की भूमिका को अपने कमाल के अभिनय से नई ऊंचाई दी है जिसके लिए उन्हे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शबाना आजमी ने मासूम, पार और अन्य फिल्मों की तरह यहाँ भी नसीरुद्दीन शाह का बराबरी से साथ दिया है।

किसी भी तरह की विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि लोग उस पर दया करें या अपनी बातचीत या व्यवहार से कमतर महसूस कराएं। वे बराबरी का व्यवहार और सम्मान चाहते हैं। अनिरुद्ध परमार एक आदर्शवादी व्यक्ति है और अपने स्कूल के बच्चों के लिए पूरी तरह समर्पित है। उसे कत्तई पसंद नहीं कि कोई भी उसके स्कूल के दृष्टिबाधित बच्चों को ‘बेचारा’ कहे। वह अपने घर के किचन में खुद अपने लिए चाय और खाना बनाना पसंद करता है। अनिरुद्ध का मानना है कि कोई दिव्यांग व्यक्ति किसी भी अन्य सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत कर सकता है। कविता (शबाना आजमी) अपने पति की मृत्यु के बाद अकेली और निराशापूर्ण ज़िंदगी बिता रही है जिसे वह गीत-संगीत से भरने की कोशिश करती है। अनिरुद्ध और कविता इसी संगीत के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। अनिरुद्ध जब दुबारा मिलने पर कविता की आवाज से पहचान जाता है तो कविता को हैरानी होती है। उस दृश्य में गौर करने लायक बात है अनिरुद्ध का यह कथन कि क्या आपको किसी को पहचानने के लिए उसके चेहरे को बार-बार देखना पड़ता है? नहीं न, तो हमें भी एक बार आवाज सुनकर पहचनाने में कोई समस्या नहीं होती। दृष्टिबाधित लोग आवाज से सामने वाले को पहचान लेते हैं। हथेली पकड़कर दो-चार बार मिले हों तो वर्षों बाद हाथ छूकर आपको पहचान सकते हैं और बता सकते हैं कि आप मोटे या पतले हुए हैं।

कत्ल (1986) और वादा (2005) मिलती-जुलती कहानी वाली फिल्में हैं। कत्ल का मशहूर पियानो वादक अपनी एक प्रस्तुति के दौरान अपनी पत्नी को दुर्घटना से बचाने में अपनी आँखें गंवा देता है। विदेश जाकर आँखों के सफल ऑपरेशन से वह पुनः देखने की क्षमता वापस पा लेता है। वह अपनी पत्नी को इस खबर के बारे में सरप्राइज़ देना चाहता है लेकिन वह पाता है कि उसकी पत्नी उसके सबसे अच्छे मित्र के साथ विवाहेतर संबंध स्थापित कर रही है। वह गुस्से में दोनों की हत्या कर देता है और कोर्ट के सामने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए वह प्रयास करता है कि कोर्ट मान ले कि वह अभी भी अंधा है। यह फिल्म संजीव कुमार के प्रसंशनीय अभिनय के लिए याद की जाती है।

वादा (2005) फिल्म सन 1986 में आई फिल्म कत्ल की थोड़े हेर-फेर के साथ कॉपी करके बनाई गई है। यह सच है कि कभी-कभी अंधे व्यक्तियों के जीवनसाथी (पति या पत्नी) उउन्हें धोखा भी देते हैं जिसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। जैसा कि कत्ल और वादा फिल्मों में चित्रित किया गया है। ऐसा हम अपने व्यावहारिक अनुभवों से भी कह सकते हैं।

संजय लीला भंसाली की ब्लैक (2005) ने प्रायः हिन्दी और अंग्रेजी फिल्मों की कहानियों की नकल करके उनको नए लिबास में अपने तरीके से रुपहले परदे पर प्रस्तुत करने का काम किया। भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम फिल्म बोनी कपूर की फिल्म वो सात दिन की नकल थी। देवदास तो कई बार बन चुकी है। बाजीराव मस्तानी में उन्होंने गीतों और कहानियों का प्रस्तुतीकरण मुगल ए आजम से कॉपी किया। संजय लीला भंसाली ने सन 2005 में हेलेन केलर की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माइ लाइफ पर आधारित फिल्म द मिरकल वर्कर का भारतीयकरण कर फिल्म ब्लैक के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार भी किया है। इस फिल्म के आरंभिक कुछ दृश्य तो हूबहू कापी किये गए हैं।

द मिरकल वर्कर (1962) तमाम तरह की शारीरिक बाधाओं के बावजूद अपने जीवन में उच्चतम उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिला हेलेन केलर की जीवनी पर आधारित है। इस फिल्म में हेलेन केलर और उनकी अध्यापिका एने सुलीवन के बीच के संबंधों को चित्रित किया गया है। कुछ विवादों और समस्यापूर्ण दृश्यों के बावजूद यह फिल्म पसंद की गई और सफल भी रही थी। केलर का जन्म 27 जून 1880 को अलाबामा (अमेरिका) में एक स्वस्थ बच्ची के रूप में हुआ लेकिन उन्नीस महीने की उम्र में हेलन केलर किसी अज्ञात बीमारी से अंधी और बहरी हो गईं। तीन मार्च 1987 को केलर की मुलाकात एनी मेंसफील्ड सुलीवन नाम की शिक्षिका से हुई और उस दिन से उनकी ज़िंदगी बदल गई।

एनी को भी आँखों संबंधी बीमारी थी जिन्हें कई आपरेशनों के बाद थोड़ा-बहुत दिखाई पड़ता था। एनी ने बहुत लगन और समर्पण से हेलेन को अनुशासित होकर पढ़ना-लिखना और बोलना सिखाया। हेलेन के साथ एनी की सफलता एक असाधारण और उल्लेखनीय कहानी बनी हुई है और लोगों को यह द मिरकल वर्कर फिल्म की वजह से सबसे ज्यादा पता है। इस फिल्म की नकल करके सन 2005 में संजय लीला भंसाली ने ब्लैक फिल्म बनाई। हेलन केलर की जीवनी अमेरिका फाउंडेशन फॉर द ब्लाइन्ड की ऑफिसियल वेबसाइट पर दी गई है। (डबल्यूडबल्यूडबल्यू.एएफबी.ओआरजी)। डॉ हेलेन केलर के विचार काफी आशावादी रहे हैं। “सुख का एक द्वार बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है किन्तु व्यक्ति बंद द्वार पर इतनी देर तक ताकता रहता है कि खुले द्वार पर उसकी नजर ही नहीं जाती लेकिन जो उस खुले द्वार को सुख का रास्ता समझकर प्रयोग करने लगता है उसे बंद द्वार की कमी कभी नहीं होती।

संगीत (1992) एक दृष्टिबाधित लड़की की कहानी है जिसे संगीत और नृत्य से प्यार है। माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ (लोक गायक) की कहानी। अनुराग (1972) मौसमी चटर्जी ने इस फिल्म में एक अंधी और अनाथ लड़की की भूमिका निभाई थी। विकलांग लोगों को एक सामान्य व्यक्ति मानते हुए समाज की मुख्यधारा में स्वीकार करने के प्रयास के रूप में यह फिल्म अत्यंत प्रसंशनीय है।

झील के उस पार (1973)। धर्मेन्द्र, मुमताज़ और योगिता बाली अभिनीत इस फिल्म की कहानी एक अंधी लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है। मुमताज़ ने एक ऐसी दृष्टिहीन लड़की की भूमिका की है जिसकी सौतेली माँ उसे खूब प्रताड़ित करती है। ऑपरेशन के बाद आँख की रोशनी वापस मिलने के बाद भी एक षड्यन्त्र के तहत उन्हे अंधे दिखते रहने का नाटक करना पड़ता है।

फिल्म रे Ray (2004) गीतकार-संगीतकार रे चार्ल्स की बायोपिक है जिन्होंने I Got a Woman और I Can’t Stop Loving You जैसे गीत रचे। उनके दोस्त रे की प्रतिभा के कारण उन्हे द जीनियस के उपनाम से बुलाते थे। सात साल की उम्र में रे ने ग्लूकोमा के कारण अपनी आंखे खो दी थीं लेकिन वे एक महान गीतकार-संगीतकार बने।

इची (2008) एक जापानी फिल्म है जिसमें एक अंधी लड़की की कहानी है। अपने अंधे पिता से अनजान इची इस सत्य तक पहुँचने के लिए एक दुख भरी यात्रा बहादुरी से तय करती है। सिनेमा के इतिहास में इची का चरित्र एक दृष्टिहीन लड़की के संघर्ष की अद्भुत कहानी है।

जूलिया’स आइज (2010) स्पेन की सुपर नैचुरल हॉरर फिल्म है। ब्लाइन्ड (2011)कोरियन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसमें सू आह (Soo-ah) एक जवान महिला है जो एक कार दुर्घटना में अंधी हो जाती है और उसके भाई की मौत हो जाती है और हिट एण्ड रन केस को खोलने के लिए डिटेक्टिव के साथ काम करती है ताकि वह असली कातिल तक पहुँच सके। इस खोज में वह एक डरावने रहस्य में उलझ जाती है। ब्लाइन्ड शीर्षक वाली यह फिल्म एक प्रेरणा है कि अंधे लोग भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं और मुश्किल और जोखिम भरे काम कर सकते हैं। इसी तरह दृष्टि बाधित लोगों के ऊपर केंद्रित विश्व सिनेमा की कुछ अन्य फिल्में निम्न प्रकार हैं।

प्रसाद, कश्यप और रबिन्द्रनाथ (2018) विकलांग लोगों के जीवन पर बने फिल्मों के बारे में लिखते हैं, ब्लाइंड लोगों को एक सामान्य व्यक्ति मानते हुए उनके उपर केन्द्रित फ़िल्में बननी चाहिए ना कि उन पर दया दिखाने, और वास्तविकता से परे चित्रण करने पर होना चहिये।

इतिहास से वर्तमान तक फैले चरित्रों ने साबित किया कि हम दया के पात्र नहीं हैं

लुई ब्रेल (4 जनवरी 1809 – 6 जनवरी 1852) फ्रांस के शिक्षाविद तथा अन्वेषक थे जिन्होने अंधों के लिये लिखने तथा पढ़ने की ब्रेल प्रणाली विकसित की। ब्रेल लिपि का आविष्कार करके नेत्रहीनों को ज्ञान की दुनिया में प्रवेश कराने वाले लुई ब्रेल स्वयं भी तीन साल की उम्र से अंधे थे। ब्रेल का जन्म फ्रांस के एक निम्न मध्य वर्गीय ग्रामीण परिवार में हुआ था। उनके पिता साइमन रेले ब्रेल शाही घोडों के लिये काठी और जीन बनाने का कार्य किया करते थे। आर्थिक तंगी के कारण लुई ब्रेल के पिता को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती थी। इसीलिये जब बालक लुइस मात्र तीन वर्ष के हुये तो उनके पिता ने उन्हे स्कूल न भेजकर अपने साथ घोड़ों के लिये काठी और जीन बनाने के कार्य में लगा लिया। तीन वर्षीय लुई ब्रेल अपने आस-पास की उपलब्ध वस्तुओं से खेलने में अपना समय बिताया करते थे। पिता के कारखाने में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं जैसे कठोर लकड़ी, रस्सी, लोहे के टुकडे, घोड़े की नाल, चाकू और काम आने वाले लोहे के औजार उनके खेलने के सामान होते थे। एक दिन लकड़ी काटने वालावाली चाकू अचानक उछल कर लुई ब्रेल की आंख में जा लगी और उनके आँख से खून की धारा बह निकली। घरेलू मरहम पट्टी से उपचार करने की कोशिश की गई लेकिन एक आँख के बाद दूसरी आँख भी खराब होती गई। ब्रेल के पिता साइमन की साधन हीनता के कारण बालक की आँख का समुचित इलाज नहीं कराया जा सका।

आठ वर्ष की उम्र तक लुई ब्रेल पूरी तरह दृष्टिहीन हो गए। रंग-बिरंगे संसार के स्थान पर उस बालक के लिये सब कुछ गहन अंधकार में डूब गया। इस निराशाजनक दुर्घटना के बाद भी ब्रेल पढ़ना चाहते थे। अतः उनका प्रवेश अंधे बच्चों के लिए बने दुनिया के सबसे पहले संस्थान ‘द रॉयल इंस्टिट्यूट फॉर ब्लाइन्ड यूथ’ (नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर ब्लाइन्ड यूथ) पेरिस में करवा दिया गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रतिभावान ब्रेल वहीं पर प्रोफेसर नियुक्त हो गए और आजीवन इतिहास, बीजगणित और ज्यामेट्री का अध्यापन करते रहे। बाद के जीवन में उन्होंने संगीत सीखा और ऑर्गन बजाने में कुशल हो गए। ब्रेल ने लेटर लिखने का 6 बिंदुओं का सिस्टम विकसित किया और सन 1829 में अपनी किताब Methods of Writing Words, Music and Plainsong by Means of Dots, for Use by the Blind and Arranged for them’ प्रकाशित की। बाद में उन्होंने कई और पुस्तकें प्रकाशित कर दृष्टिबाधित लोगों के लिखने-पढ़ने को आसान बनाया। उनके जीवन और कार्यों पर फ्रेंच और अन्य भाषाओं में कई डाक्यूमेंट्री और फिल्में बनाई गईं। भारत में भी एनएफडीसी ने लुई ब्रेल के जीवन पर एक फिल्म बनाई।

दूसरी महान हस्ती हेलेन केलर तो अंधे के साथ गूंगी और बहरी भी थीं और उनका जीवन अत्यंत कठिन था। फिर भी उन्होंने अधिकतम योग्यताएं हासिल की तथा औरों के लिए प्रेरणा बनीं। वह लेखक, विकलांग अधिकार कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रवक्ता थीं। वह बचपन में एक बीमारी के चलते अंधी और बहरी हो गई थीं। अपनी शिक्षा पूरी करने के उपरांत उन्होंने कुल 14 किताबें लिखीं और विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिए जिनमें जानवरों से लेकर महात्मा गांधी तक शामिल थे।

महाकवि होमर को भी जन्मांध कहा जाता है, उन्होंने महान क्लासिक ग्रंथों इलियड और ओडिसी की रचना की। अलग-अलग क्षेत्र के अन्य महान दृष्टिबाधित व्यक्तियों में रे चार्ल्स (गीतकार एवं संगीतकार), स्टीव वन्डर, एन्ड्रिया बोसेली, जार्ज शेयरिंग, डियाने स्कर, नोबउयुकी सूजी, आर्ट टेटम, टेरी गिब्स, लेनी ट्रिस्टनों, मार्कस रॉबर्ट्स, रोनी मिसलैप, जेफ़ हेयले, जोकिन रोडरिगो, विली जॉनसन प्रमुख हैं ।

रवींद्र जैन अलीगढ़ के रहने वाले दृष्टि बाधित गीतकार, गायक और संगीतकार जिन्होंने अपनी प्रतिभा से बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई और महान फिल्मकार राजकपूर के अत्यंत प्रिय रहे। उन्हें भारत का रे चार्ल्स कहा जा सकता है। पहली दृष्टिबधित महिला आईएएस प्रांजल पाटिल महाराष्ट्र के उल्हासनगर की रहने वाली हैं। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से एम. फिल. और पीएच.डी. की पढ़ाई करने वाली प्रांजल ने सन 2017 में आईएएस बनकर इतिहास रच दिया। उन्हे केरल कैडर में तैनाती मिली है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में महान उपलब्धियां हासिल करने वालों में संतोष कुमार रुंगटा (अधिवक्ता एस के रुंगटा), श्रेयस रेड्डी, विशाखामूर्ति, राहुल बजाज, टिफानी बरार (ज्योतिर्गमय फाउंडेशन), लाल आडवाणी, भारतीय विदेश सेवा के लिए चयनित प्रथम ब्लाइंड शख्सियत बेनो ज़ेफिन (महिला आइएफएस) इत्यादि प्रमुख नाम हैं.

नन्द प्रसाद यादव और दृष्टिबाधितों की दुनिया

राकेश सन 1996 में पढ़ने के लिए राजकीय जुबिली इन्टर कॉलेज में पढ़ने गए। वहाँ उन्हें दृष्टिबाधित अध्यापक नन्द प्रसाद यादव (एम. ए., एलएल.बी.) जी से मिलना हुआ। वे राजनीतिशास्त्र-नागरिकशास्त्र के प्रवक्ता थे और हाईस्कूल तक की कक्षाओं में हिन्दी साहित्य का काव्य संकलन पढ़ाते थे। उन्हें काव्य संकलन में संकलित सभी कवियों की कविताएं याद थीं और बड़े मनोयोग से वे अपने छात्रों को पढ़ाते थे। सुबह चार उठकर वे रामचरित मानस का पाठ करते थे जो कि उन्हे कंठस्थ थी। वे दृष्टिबाधित इन्टर कालेज लालदिग्गी गोरखपुर के प्रधानाचार्य रहे और बाद में अपनी सेवानिवृत्ति के पहले सन 2020 से 2023 तक राजकीय जुबिली इंटर कालेज के प्रधानाचार्य भी रहे। राज्य पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नन्द जी एक ओजस्वी वक्ता भी हैं। उन्हें कालेज के अलावा अन्य कार्यक्रमों में भी अपना वक्तव्य रखने के लिए बुलाया जाता है । अंधे लोगों के संगठनों और आंदोलनों में वे बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अधिकारियों से मिलकर उनकी समस्याओं को दूर कराने के काम भी बड़ी जिम्मेदारी के भाव से करते हैं।

दृष्टिबाधितों की दुनिया को बेहतर बनाने वाली संस्थाएँ

नैशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंडस (NAB) आँखों से विकलांग व्यक्तियों की मदद के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाला संगठन है। यह संगठन दृष्टिबाधित व्यक्तियों के शिक्षा और पुनर्वास के निरंतर काम करता है ताकि वे सभी बाधाओं को दूर करते हुए अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास और उपयोग कर सकें। संगठन यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि ब्लाइन्ड लोगों को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाए जहां वे सीख सकें और आगे बढ़ें। शिक्षा, व्यावसायिक ट्रेनिंग, रोजगार की उपलब्धता और अन्य सहयोगात्मक कार्य भी नैब (NAB) करता है ताकि दृष्टिबाधितों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके। महान अभिनेता दिलीप कुमार इस संगठन से जुड़े रहे और फंड जुटाने के लिए क्रिकेट प्रतियोगिताएं आयोजित करवाते थे। नैब के अलावा अन्य संगठन इंडियन एसोसिएशन फॉर द ब्लाइन्ड (IAB), ब्लाइन्ड पीपल्स एसोसिएशन (BPA) अन्य महत्वपूर्ण संगठन हैं जो ब्लाइन्ड लोगों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं।

नैशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइन्डस (NFB-USA) अमेरिका में ब्लाइन्ड लोगों के हित में कार्य करने वाला संगठन है जिसका मानना है कि अंधता ऐसा कोई अवगुण नहीं है जो किसी व्यक्ति या उसके भविष्य को परिभाषित कर सके। फेडरेशन का उद्देश्य वाक्य कुछ इस तरह है, Every day we raise the expectations of blind people, because low expectations create obstacles between blind people and our dreams. Our collective power, determination, and diversity achieve the aspirations of all blind people. कोई भी दिव्यांग व्यक्ति किसी से कम नहीं होता। वह कुछ भी कर सकता है। उसकी अपेक्षाओं को बढ़ाने और जीवन में एकजुट और दृढ़ होकर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देना ही इस संगठन का काम है जो कि एक बड़े उद्देश्य से संचालित है।

कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने सद्प्रयासों से अंधे लोगों की दुनिया में उजाला बिखेरने का काम किया। उनमें सबसे बड़ा नाम लुई ब्रेल का है लेकिन उनके ऊपर अब तक कोई फुल लेंथ फिल्म नहीं बनी है।

विकलांगता के विरुद्ध सशक्तिकरण का सबसे कारगर तत्व है स्वाभिमान

विकलांगता जैविक कमी है या ईश्वर का दंड है इस विषय में भिन्न मत हैं। जन्मजात अंधता/विकलांगता को कुछ लोग पूर्व जन्मों का फल भी बताते हैं। किसी दुर्घटना या बीमारी का शिकार होकर कोई व्यक्ति अंधा हो जाए तो उसे कर्मफल और बद्दुआ का परिणाम बता दिया जाता है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। भारतीय मिथकीय कहानियों और पौराणिक कथाओं में श्राप या शारीरिक दंड देकर व्यक्तियों/अपराधियों को विकलांग अंधा-काना और लूला-लंगड़ा बना देने के वर्णन मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर अष्टावक्र, अजामुखी, सूर्पनखा जैसे मिथकीय चरित्र विभिन श्रापों और दंडों के कारण न केवल विकलांग बने बल्कि हंसी के पात्र भी बने। आज भी लोग दूसरों को काना, कोढ़ी, अंधा, लंगड़ा होने की बद्दुआएं देते सुने जा सकते हैं।

विकलांग व्यक्ति को अपनी शारीरिक कमियों के कारण सामान्य जीवनयापन में समस्याएं आती हैं लेकिन उनकी मुश्किल और बढ़ जाती है जब उनकी कमियों को कलंकित कर दिया जाता है। विकलांग व्यक्ति की शारीरिक कमी जब ताने, गालियों और घृणा भाव में बदलकर सामाजिक व्यवहार का हिस्सा बन जाती है तो वह अपमानजनक हो जाती है। इस कारण विकलांग व्यक्ति का जीवन दूसरों की अपमान भरी दया पर निर्भर हो जाता है। यहीं पर विकलांगजन सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ती है। भारत सरकार और प्रदेश सरकारों ने अपने यहाँ विकलांगजन सशक्तिकरण विभागों की स्थापना की गयी है जिसके माध्यम से पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति, स्कूल-कालेज –विश्वविद्यालयों की स्थापना, विशेष हॉस्टलों/आश्रमों की स्थापना, जीवन यापन के लिए रोजगार और पेंशन की व्यवस्थाएं की जाती है। सुनने, चलने और देखने में आसानी हो इसके लिए नए वैज्ञानिक शोध/दवाएं/उपचार एवं नए तकनीकि उपकरण विकलांगों के जीवन को सुगम बनाने में निरंतर सहयोग कर रहे हैं।

ब्रेल लिपि के बारे में तालेवर मधुकर जी ने एक कविता लिखी है जिसे डॉ सूर्यप्रकाश ने उपलब्ध करवाया है-

छुआ बिंदु जब एक, एकता मन में जागी/ बिंदु दूसरा छुआ दुखों की दुनिया त्यागी।

बिंदु तीसरा छूते ही विश्वास आ गया/ चौथा बिंदु छुआ मन में मधुमास छा गया।

बिंदु पांचवाँ पंचतत्व का अर्थ दे गया/छठा बिंदु कर्मठता का सामर्थ्य दे गया।

बिंदु-बिंदु से भव्य ज्ञान रत्नाकर जागा/ परवशता का अन्धकार घबराकर भागा।

नेत्रहीन व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही होता है जिसमें गुण, अवगुण सब पाए जाते हैं। उसमें दया, करुणा, ममता, स्नेह, के साथ ही झूठा, व्यभिचारी, भ्रष्ट, अत्याचारी और फरेबी भी हो सकता है अर्थात गुण-अवगुण का किसी व्यक्ति की विकलांगता से कोई लेना-देना नहीं है। (डॉ सूर्यप्रकाश से बातचीत पर आधारित)। भारतीय समाज में विकलांग व्यक्तियों को लेकर तमाम नकारात्मक मुहावरे जन सामान्य में प्रचलित हैं जैसे ‘आँख के अंधा नाम नैनसुख’, ‘सावन के अंधे को सब हरा-हरा दिखता है’। काना और अंधा शब्द कमजोर दृष्टि वाले लोगों को अपमानित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा है.

लेकिन तकनीकी में निरन्तर प्रगति के साथ विकलांग लोगों के जीवन में सुगम्यता बढ़ती जा रही है। नेत्रहीन व्यक्ति कीपैड वाले फोन से आगे बढ़कर अब एंड्राइड फोन का भी ‘स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर’ के माध्यम से आसानी से चलाता है। इस दिशा में निरंतर काम भी हो रहा। आर्टिफ़िसियल इंटेलिजेंस के माध्यम से दृष्टिबाधित लोगों के लिए नए तरह की छड़ी बनाई जा रही है जो 3 डी वर्चुअल रियलिटी के आधार पर काम करती है जिसे सीखना और उपयोग करना बहुत आसान है।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के रहने वाले वैज्ञानिक मुनीर खान ने आर्टिफिसियाल तकनीक पर आधारित एक ऐसा चश्मा विकसित किया है जिससे नेत्रहीन लोग भी देख सकते हैं। मुनीर अभी अमेरिका की हावर्ड यूनिवर्सिटी में शोध कर रहे हैं। (दैनिक भास्कर 17 दिसम्बर 2024) । कनाडाई नागरिक लुकास आर्फेंनाइड्स जो डिसग्राफिया बीमारी के शिकार हैं वे आर्टिफ़िसिअल इंटेलीजेन्स के सहायता से अपनी कल्पनाओं की पेंटिंग बनाने में सक्षम हो सके हैं। वह लिखते हैं, मैं विकलांग हूँ और एआई मेरी ताकत। डिसग्राफिया नामक बीमारी के चलते मुझे चित्रकारी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन एआई मॉडल ने मुझे अपनी भावनाओं को चित्र के रूप में व्यक्त करने का जरिया दिया। (अमर उजाला 8 फरवरी 2025).

विकलांगता एक सामान्य शारीरिक स्थिति है जो कभी जन्मजात तो कभी किसी बीमारी या दुर्घटना के परिणामस्वरूप व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को प्रभावित करती है क्योंकि इसमें उनका कोई अंग निष्क्रिय हो जाता है। परिवार और मित्रों के सहयोग, समर्थन और नयी तकनीकों के उपयोग से दिव्यांग लोगों के जीवन को सुगम बनाया जा सकता है। जानकारी के अभाव में हम दिव्यांग जनों को बोझ समझ बैठते हैं जबकि वे सामान्य व्यक्तियों की तरह प्रतिभावान होते हैं और हर तरह के कार्य कर सकते हैं। फ़िल्में एक प्रभावी मिडिया की भांति आम जन के बीच दिव्यांग व्यक्तियों के बारे सही जानकारी और समावेशी सोच विकसित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं.

संदर्भ :

Black, William R. (2014) Helen Keller, Jokes, Body and Soul, in the Journal of Popular Culture, Vol. 47(6).

Casalena, Em(2016) 15 Awesome Movies That Actually Understand Blindness, on 16 September 2016 on https://screenrant.com.

Iodice, Emilio F. (2022) City Lights: A Story of Leadership, Passion, Self Confidence, Positive Thinking, Vision Persistence, Compassion, Love Generosity, Gratitude and Hope, in The Journal of Values-Based Leadership, Vol. 15, Issue 1 Winter/spring 2022.

Glassberg, Roy (2022) Charlie Chaplin and Aristotle: The Mechanics of Ending City Lights, in Philosophy and Literature, Vol.44, Number 2, October 2020, pp. 492-494.

M Allen & E Birse (1991)Stigma and blindnessJ Ophthalmic NursTechnol/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/189534

1991 Jul-Aug;10(4):147.

Mohipatra, A. (2012) Portrayal of Disability in Hindi Cinema: A study of Emerging Trends of Differently Abled, in Asian Journal of Multidimensional Research,Vol. 7(1), pp.124-32.

Per Maseide&HavarGrottland (2015) Enacting Blind Spaces and Specialities: ASociological Study of Blindness Related to Space, Environment and Interaction in Symbolic Interaction/volume 38, issue 4/p. 594-610.

Pal, Joyojeet (2013) Physical Disability and Indian Cinema, in Mogk, Marja Evelyn (Edt.)Different Bodies: Essay on Disability in Film and Telivision, McFarland & Company, Inc., Publishers, USA, London.

Prasad, S., Kashyap G., and Rabindranath, M. (2018) Anatomizing the Screen Presence of Disabled Characters in Hindi Feature Films, in Journal of Content, community & communication, on 7th June, pp. 43-51.

Saju, MT (2017) A Beautiful Tale of 10 talented Blind people, in https://thetimesofindia.indiatimes.com, on 24 June 2017.

लखीमपुर के मुनीर खान ने एआई आधारित चश्मा बनाया, 17 दिसंबर 2024, डबल्यूडबल्यूडबल्यू.भास्कर.कॉम

आर्फेनाइड्स, लुकास (2025) मैं विकलांग हूँ और एआई मेरी ताकत, अमर उजाला, 8 फरवरी 2025.

चैपलिन, चार्ली (2024) मेरी आत्मकथा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।