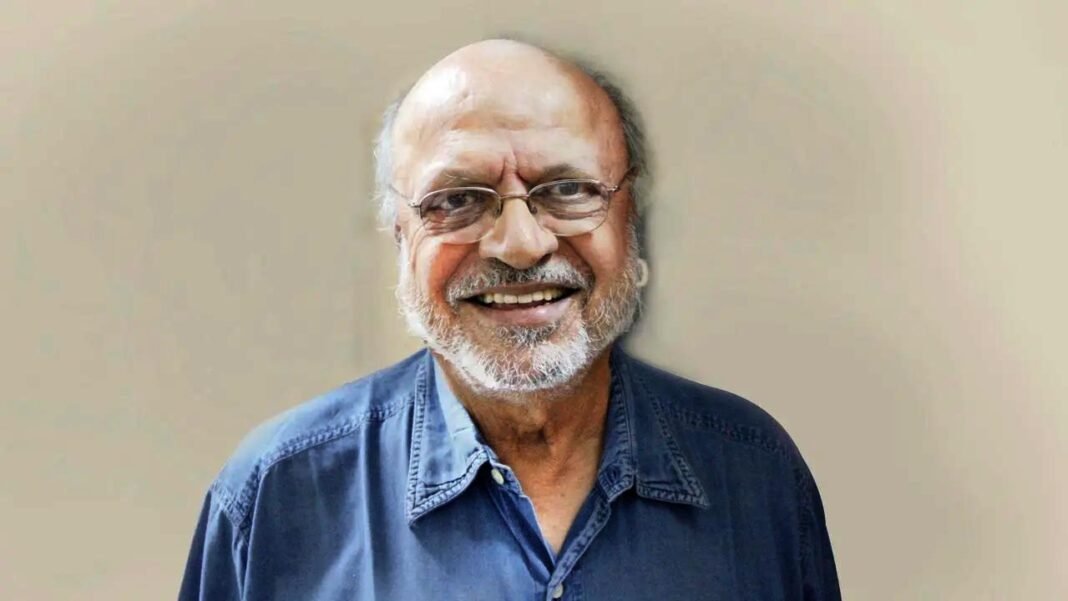

फिल्म-निर्देशक श्याम बेनेगल से डॉ. सविता मोहिते का साक्षात्कार

आपका फिल्मी दुनिया में प्रवेश कैसे हुआ?

जब से मैंने होश सम्हाला, मुझे सिर्फ और सिर्फ फिल्म निर्माता ही बनना था। मेरे लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं था। बचपन से घर में भी इसके अनुकूल माहौल था। पिता फोटोग्राफर थे। उनका खुद का स्टुडियो था। घर के हरेक छोटे बच्चे पर उन्होंने फिल्म बनाई थी। हमारे घर में मेहमानों का आना-जाना हमेशा लगा रहता था। पहले मेहमानों को आज की तरह बाहर लंच या डिनर के लिए ले जाने का चलन नहीं था। मेरी माँ बेहतरीन खाना बनाया करती थीं। मेरे पिता का बहुत पसंदीदा शौक था कि वे घर आए मेहमानों को प्रोजेक्टर लगाकर बच्चों पर खुद की बनाई फिल्में दिखाते थे। हम बच्चे उस पर कमेन्ट्री किया करते थे। हमारा बचपन इसी तरह की अपार खुशियों से भरा हुआ था।

हम हैदराबाद शहर के छावनी क्षेत्र में रहते थे। घर के पास ही गैरीसन सिनेमा हॉल था। वहाँ मुझे विभिन्न भाषाओं और देशों की फिल्में देखने का अवसर मिला। प्रोजेक्शनिस्ट से दोस्ती होने के कारण फिल्में मुफ्त देखने की सुविधा मिल जाती थी! इस परिवेश के कारण मैं सिनेमा की ओर आकर्षित हुआ। सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखना शुरु हुआ। एक बार दोस्तों और भाई-बहनों के साथ हमने एक फिल्म भी बनाई थी। उसका नाम था ‘छुट्टियों की मौज-मस्ती’। इस तरह की घटनाओं के कारण सिनेमा मेरा पैशन बनता चला गया।

मेरा एक भाई उदयशंकर (पं. रविशंकर के बड़े भाई) के नृत्य दल में था। अलाउद्दीन खान (अली अकबर खान के पिता) वहाँ संगीत निर्देशक थे। भाई का नाम गुरुदत्त था। बाद में वह नृत्य निर्देशक बना। साथ ही खूबसूरत होने के कारण उसे फिल्म में भी अवसर मिला। मगर उसका लक्ष्य फिल्म निर्देशक बनना था। फिल्मों में उसके उत्तर-काल के योगदान की बातें सभी जानते हैं। वह मेरे लिए ‘रोल मॉडल’ था। उसके कारण भी मेरा लक्ष्य तय करने में मुझे मदद मिली। मेरे सामने इसीलिए कोई दूसरा विकल्प नहीं उभरा। पढ़ाई में मैं अच्छा था इसलिए स्कूल के बाद कॉलेज जाकर अर्थशास्त्र में एम.ए. किया। फिल्मी दुनिया में इतनी ज़्यादा अनिश्चितता होती है कि वैकल्पिक व्यवस्था रखना ज़रूरी था। मैंने अपनी शिक्षा शानदार तरीके से पूरी की। फिल्मी दुनिया मेरे इंतज़ार में पलक-पाँवडे बिछाकर नहीं बैठी थी। वहाँ प्रवेश करने के लिए मुझे हाथ-पाँव तो मारने ही थे।

एक उम्र के बाद मुझे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए आरम्भिक तौर पर मैं हैदराबाद के एक जिले के कॉलेज में पढ़ाने लगा मगर तीन-चार महीने में ही वह नौकरी मैंने छोड़ दी। मुझे अपना कोई भविष्य वहाँ नज़र नहीं आया। घर लौटकर मैंने घोषणा कर दी कि मैं अब मुंबई जा रहा हूँ। उस समय मेरी जेब में दूसरे दर्ज़े के रेल टिकट के पैसे के अलावा सिर्फ 200 रूपये थे। मैं मुंबई पहुँचा। गुरुदत्त से मिलने पर उसने मुझसे कहा कि, उसके पास कई सहायक हैं और अगर मैं चाहूँ तो उसके साथ यही काम कर सकता हूँ। मगर उसने आगे यह भी कहा कि, ऐसा करने पर मेरा विकास रूक जाएगा। अगर मुझे फिल्म बनानी है, तो मुझे फिल्म-निर्माण में ही लगना होगा। हालाँकि उस समय ऐसी कोई संभावना थी नहीं, इसलिए उसने मुझे आत्माराम (गुरुदत्त का छोटा भाई) के पास भेज दिया, जो डॉक्यूमेंट्री बनाते थे। वहाँ की अनिश्चितता को देखते हुए उसने मुझे विज्ञापन एजेंसी में काम करने की सलाह दी।

मैं सबसे पहले ‘लिंटास’ नामक विज्ञापन कंपनी से जुड़ा। यह कंपनी हिंदुस्तान लीवर कंपनी से संलग्न होने के कारण भारत की सर्वाधिक विज्ञापन बनाने वाली कंपनी थी। यह मेरा सौभाग्य था कि, उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ गया कि मेरी दिलचस्पी ‘कॉपी राइटिंग’ की बजाय फिल्म-निर्माण में है। परिणामस्वरूप उन्होंने मुझे विज्ञापन फिल्मों के सुपरविजन का काम सौंपा। पहले वर्ष में ही मैंने लगभग 80 विज्ञापन फिल्में बनाईं। इसी बीच मुझे डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में अपना भाग्य आजमाने की बात सूझी। इस बार भी मेरे नसीब ने मेरा साथ दिया। उन दिनों टेलीविजन फिल्म डिविजन के विस्तार की कोशिश चल रही थी। वे ऐसे लोगों को खोज रहे थे, जो उनके लिए फिल्में बनाएँ। उस समय उनके पास पेरिस और यूनेस्को से आए हुए सलाहकार थे। उन्होंने मेरी विज्ञापन फिल्में देखी थीं। उन्होंने मुझे एक-दो नहीं, तीन-तीन डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने का काम सौंपा। स्वाभाविक था, मैं बहुत उत्तेजित हुआ। नौकरी और यह काम साथ-साथ नहीं हो सकता था इसलिए मैंने नौकरी को अलविदा कह दिया।

यह भी पढ़ें –शताब्दी वर्ष में राजकपूर की याद : सिनेमा के कई छोरों को छूती हुई

यह उस समय की बात है, जब पंडित नेहरू का निधन हुआ था। समूचे देश में युवाओं की हड़ताल चल रही थी। शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनाए गए थे और उनके हाथों में देश की कमान थी। वे अत्यंत मृदुल स्वभाव के और गांधी जी के विचारों से प्रेरित सज्जन व्यक्ति थे। उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि, अगर देश की प्रगति करनी है तो हमें अपने ग्रामीण क्षेत्रों या गाँवों की ओर ध्यान देना होगा। उन्होंने खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिये जाने पर ज़ोर दिया। उन्होंने इस विषय पर फिल्म बनाने का सुझाव दिया था। मुझे पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म इसी विषय पर बनानी थी। दूसरी थी, बस्तर के आदिवासियों पर केन्द्रित तथा तीसरी फिल्म भारतीय युवकों पर बनानी थी। शास्त्री जी का आग्रह था कि अपने आदिवासी बंधुओं को मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाए। अब हम सब एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं इसलिए उनका सबसे वंचित समाज के रूप में रहना ठीक नहीं है। हमें अपने समाज के सभी घटकों को शहरी वातावरण और सुविधाओं से परिचित कराना होगा। इसीलिए वे इन विषयों पर वृत्तचित्र बनाए जाने का आग्रह कर रहे थे। परिणामस्वरूप इन विषयों से संबंधित विकास-योजनाओं पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने की जिम्मेदारी फिल्म्स डिवीजन द्वारा ली गई। उस दरमियान पंचवार्षिक योजना और उस पर अमल भी जारी था। एक ओर बतौर देश, हमारी अर्थ-व्यवस्था पंगु हो चुकी थी। देश विदेशी मुद्रा, खाद्य-पूर्ति आदि मामलों में आत्मनिर्भर नहीं बन पाया था। काफी कठिन और चुनौतीपूर्ण समय था वह!

एक व्यक्ति के रूप में ढलते हुए इन परिस्थितियों का मेरे व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था, साथ ही महत्वपूर्ण संस्कार भी विकसित हो रहे थे। आज ये सभी बातें आसानी से मिल जाती हैं। जिन बातों के लिए हमें पहले बहुत संघर्ष करना पड़ा था, वे आज आसानी से, खासकर शहरी भागों में, उपलब्ध हैं। हम अभावों के उस काल में पले-बढ़े थे।

उस समय काफी ज़्यादा सीखने को मिला। अपने देश के बारे में, अपने लोग, उनकी क्षमता, उनकी दुर्बलता, उनकी ताकत के बारे में भरपूर जानने-समझने का मौका मिला। इन डॉक्यूमेंट्रीज़ को बनाने में उसका बहुत उपयोग हुआ। अपने देश का निरीक्षण-विश्लेषण किया। ग्रामीण भारत, शहरी भारत, आदिवासी भारत का समग्र दर्शन हुआ। जिस तरह नेहरु जी ने ‘डिस्कवरी ऑफ इंडिया’ के माध्यम से अपने देश को जानने-समझने की कोशिश की, लगभग उसी तरह मेरे लिए अपने देश को समझने की यह एक यात्रा थी। अपने देश की गरीबी, जातिवाद, वर्ण व वर्गभेद से ग्रसित समाज खुली आँखों से मुझे दिखाई दे रहा था। इसलिए एक फिल्म-निर्माता के रूप में स्वाभाविक रूप से ये विषय मेरी फिल्मों में चित्रित हुए।

मेरी पहली फिल्म है ‘अंकुर’, जो अस्पृश्यता, ज़मींदारी विषय पर आधारित है। यह प्रचार-फिल्म नहीं थी, मगर उसकी कथा में वह सार निहित था। इसी तरह ‘निशांत’ भी सामंतवाद पर आधारित कथा है। हम उस व्यवस्था में पूरी तरह फँसे हुए थे। ‘मंथन’ सहकारिता की शक्ति दिखाने वाला, यथार्थ परिस्थितियों पर आधारित फिल्म थी। इस कथा के माध्यम से सुझाया गया था कि हमारे देश को प्रगति-पथ पर ले जाने के लिए ‘सहकारिता’ उचित रास्ता हो सकता है। ये सभी विषय देश के विकास तथा आम जनता की समस्याओं से रूबरू कराने वाले थे। हालाँकि इसका यह अर्थ नहीं है कि, मेरी इच्छा सिर्फ समस्याओं पर आधारित फिल्में बनाने की ही थी। इसमें मेरे भीतर पैठे हुए अनुभव अपने आप बाहर निकल रहे थे, मेरे काम में दिखाई दे रहे थे। इसलिए मेरे लिए सिर्फ मनोरंजनात्मक फिल्में बनाना संभव नहीं हुआ था।

हैदराबाद में आपका बचपन बीता था। उस दौरान वहाँ घटित हुए रज़ाकार आंदोलन, तेलंगाना मूवमेंट, ऑपरेशन पोलो जैसी घटनाओं का आपके व्यक्तित्व-निर्माण पर क्या कोई असर हुआ?

1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उस समय मैं लगभग 13-14 साल का था। पिता स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे। घर में देश-प्रेम की भावना कूट-कूटकर भरी हुई थी। ऐसे माहौल में किसी प्रौढ़ व्यक्ति की नहीं, पर एक बढ़ती उम्र के किशोर लड़के की समझ आसपास की घटनाओं के कारण तैयार होती है। स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद की निजामशाही रियासत ने स्वतंत्र भारत में विलीनीकरण का विरोध किया था। इसके साथ वहाँ के कुछ समूह भी हैदराबाद स्टेट को स्वतंत्र रखने के आग्रही थे। मेरे कुछ शालेय मित्र इन घटनाओं से सम्बद्ध थे। इसलिए जाने-अनजाने मुझमें भी राजनीतिक जागृति आ रही थी। इसी दौरान कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों की चर्चाएँ भी सुनाई देती थीं कि, स्वतंत्रता के बाद किसतरह की रणनीति उन्हें अपनानी चाहिए। हालाँकि, ये सभी लोग राष्ट्रहितवादी ही थे, मगर उन्हें डर था कि भारत अब वस्तुवादी, पूंजीवादी पद्धति की ओर झुकेगा। देश की प्रगति के लिए वे वामपंथी विचारधारा को अपनाने के आग्रही थे। पंडित नेहरु ने भी ‘नॉन अलायन्स’ का रास्ता अपनाया था। कांग्रेस के भीतर कुछ दक्षिणपंथी विचारधारा के, अर्थात अमेरिका की ओर झुकाव रखने वाले लोग भी थे। इस तरह उस समय यह एक बेहद उथलपुथल भरी प्रक्रिया थी। राजनीतिक दृष्टि से वह बेहद चुनौतीभरा समय था। इन सभी हलचलों का मेरे मन पर असर होना स्वाभाविक था। इन सभी घटनाओं की परिणति के रूप में 13 सितम्बर 1948 को पुलिस फोर्स ने पूर्व, पश्चिम और उत्तर की ओर से हैदराबाद स्टेट पर कब्जा करने के लिए प्रवेश किया। मुझे याद है, मेरे पिता और बड़े भाई हमारी सुरक्षा के लिए रात भर पहरा देते हुए बैठे रहते थे। परिस्थिति नियंत्रण में रखने के लिए पंडित नेहरु और जनरल चौधरी खुद हैदराबाद स्टेट आए थे। 18 सितम्बर को जनरल चौधरी के आधिपत्य में ऑपरेशन पुलिस सफल हुआ। इसके लिए उन्हें ‘जनरल’ उपाधि से नवाज़ा गया। उस समय जिस तरह का हर्षोल्लास दिखाई दिया था, उस तरह का आनंदोत्सव मैंने अपनी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं देखा। हम सब बच्चे उनके पीछे नाचते, गाते, चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे। इस तरह की तमाम घटनाओं का मेरे मन पर बहुत गहरा असर पड़ा। इस माहौल में राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ रहना संभव नहीं था। वहीं मेरी विचारधारा दृढ़ होती चली गई। कम्युनिस्ट विचारधारा बहुत आकर्षक मालूम देती थी। औद्योगीकरण की समूची प्रक्रिया, जिसमें विदेशी शासन द्वारा चलाए गए कारखानों पर अधिकार प्राप्त करना, एक तरफ वामपंथी और दूसरी ओर दक्षिणपंथी विचारधारा, देश में बदलते जा रहे राजनीतिक वातावरण जैसी बातें देश का पुनर्निर्माण कर रही थीं – इन सभी बातों का हमारे व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था। इनके कारण मैं सामाजिक रूप से ज़्यादा जागरूक हुआ। इसीलिए मेरी ज़िंदगी के इस शुरुआती समय का प्रभाव मेरी विचारधारा पर तथा तदनुसार मेरी फिल्मों पर भी दिखाई देता है।

यह भी पढ़ें –स्मिता पाटिल ने संजीदा सिनेमा को एक नया व्याकरण दिया था

उस दरमियान दोनों धर्मों के लोगों की बहुत बुरी स्थिति होगी?

हाँ, हालाँकि जिस तरह अत्याचार और क्रूरता थी, उसी तरह एक-दूसरे को मदद करने वाले अंतरधर्मीय लोग भी थे। पाँच दिन की पुलिस फोर्स की कार्रवाई के बाद स्थिति सामान्य बनाने के लिए पंडित नेहरु खुद हैदराबाद आए थे। उस समय निज़ाम उनसे मुलाकात करने एक सामान्य भारतीय नागरिक की तरह गए, न कि एक नरेश की तरह। उसके बाद तो समूची परिस्थिति अचानक ही बदल गई। अन्यथा भारत-पाकिस्तान बॉर्डर की तरह बहुत भयानक परिस्थिति निर्मित हो सकती थी। उस समय की एक मार्मिक स्मृति साझा करता हूँ। तब हम सिकंदराबाद के छावनी क्षेत्र में रहते थे। ब्रिटिश, निजाम और बाद में भारतीय सेना का वहाँ आना-जाना होता रहता था। वहीं पर बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स, स्वीमिंग पूल, खेल मैदान थे। एक दिन जब हम तैराकी कर रहे थे, अचानक किसी की आवाज़ सुनाई दी, ‘पंडित नेहरु, पंडित नेहरु!’ सुनते ही हम बच्चे उस दिशा में दौड़ पड़े। देखते हैं कि, पंडित नेहरु और जनरल चौधरी, सिर्फ दोनों ही घोड़े पर सवार! उन्हें देखते ही हममें अवर्णनीय उत्साह का संचार हुआ। हमारी आवाज़ें सुनकर वे दोनों रुक गए। मुड़कर हमारी ओर हाथ हिलाते हुए उन्होंने हमें प्रत्युत्तर दिया। उस दिन को मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता।

भारत को आज़ादी मिलने के बाद स्वतंत्र भारत में आपके अनुभवों के बारे में बताइये।

आज़ादी के बाद मेरा कॉलेज जीवन शुरु हुआ था। उस समय की स्मृतियों की बात करूँ तो, स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान विभिन्न राज्यों से कॉलेज के प्रतिनिधि दिल्ली जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। इसी कार्यक्रम में मैं भी एक साल हैदराबाद से दिल्ली गया था। पंडित शिवकुमार शर्मा (जिनकी पिछले साल ही मृत्यु हुई) कश्मीर से आए थे। उस समय वे तबला बजाते थे। विभिन्न राज्य से आए हुए हम सब उस समय सिर्फ ‘भारतीय’ थे। हमारी वही पहचान थी। स्वतंत्रता आंदोलन का हम पर, हमारी पीढ़ी पर जो प्रभाव पड़ा था, यह उसका नतीजा था। आज कल तो हम तेलंगाना के, हम केरल के, हम बिहारी, हम महाराष्ट्रीयन जैसी भावना जड़ पकड़ चुकी है। हमारी पीढ़ी के लोगों को इस तरह के भाषागत और क्षेत्रीय विभाजन की संकुचित मानसिकता से बहुत पीड़ा होती है। अपने एकजुट देश को देखते हुए मन में लगातार यही विचार रहता है कि हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर विविधता है! ऐसा कौन-सा रसायन है, जिसके कारण हमारे देश ने दृढ़ता के साथ सम्मिश्रित पहचान को बरकरार रखा है! इस एकजुट देश को विभाजन की नज़र लग गई; उससे पहले भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश के सभी लोग सिर्फ ‘भारतीय’ थे। स्वतंत्रता से पहले पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक के सभी लोग एक ही देश के निवासी थे। उनमें विभाजन की मानसिकता नहीं थी। वह अभिभूत होने का काल था।

इस समूचे घटनाक्रम का सिनेमा जैसे माध्यम पर क्या प्रभाव दिखाई देता है?

भारतीय सिनेमा की विशेषता रही कि इस माध्यम की खोज होने के बाद देश में उसकी शुरुआत बहुत जल्दी हुई। 1893 में ल्यूमियर ब्रदर्स को सिनेमा की खोज का आविष्कारक माना गया है। इन ल्यूमियर भाइयों में से एक भाई अपने काम के प्रदर्शन के लिए मुंबई आए हुए थे। जहाँगीर आर्ट गैलरी के सामने स्थित वॉटसन होटल में मुंबई के गवर्नर तथा कुछ अन्य सम्मानित लोगों के सामने उन्होंने अपना काम प्रस्तुत किया। कई लोग उनके काम से अच्छे खासे प्रभावित हुए, उनमें से एक थे दादासाहेब फालके। उस समय वे एक फोटोग्राफर के रूप में कार्यरत थे। मगर वे फिल्म के प्रति इतने ज़्यादा आकर्षित हुए कि उन्होंने खुद फिल्म बनाने का पक्का इरादा कर लिया। उन्होंने 1899 में अपनी एक छोटी-सी फिल्म भी बनाई। हालाँकि अब वह कहीं उपलब्ध नहीं है। आगे चलकर 1930 में उन्होंने ‘राजा हरिश्चंद्र’ नामक संपूर्ण फीचर फिल्म बनाई, जिसे भारतीय फिल्म-जगत की शुरुआत माना जाता है। दादासाहेब फालके अत्यंत प्रतिभाशाली और अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनके कारण ही दुनिया में एक बड़े फिल्म-जगत का निर्माण हुआ। हालाँकि व्यक्तिगत रूप में उन्हें इसका कोई खास भौतिक लाभ नहीं मिला।

सर, आपके सामने दूसरा विश्वयुद्ध हुआ, क्या उसकी भी कुछ यादें हैं?

मेरे पिता के एक चाचा अपने तीन बच्चों और पत्नी के साथ बर्मा में बस गए थे। दूसरा विश्वयुद्ध शुरु हुआ और चाचा गुज़र गए। इसलिए उनकी पत्नी और दो बच्चे 1943-44 के लगभग बर्मा की सीमा लाँघकर भारत लौटे। सबसे छोटा बेटा नहीं लौटा, उसने सुभाषचंद्र बोस की आर्मी से जुड़ने का निर्णय लिया था। हालाँकि उम्र कम होने की वजह से उसका सेना में भरती होना संभव नहीं था मगर सुभाषचंद्र बोस ने उसकी ज़िद देखकर उसे वैमानिक का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जापान भेज दिया। Imperial Japanes Academy में उसका प्रशिक्षण आरम्भ हुआ। जब अमेरिका ने हिरोशिमा-नागासाकी पर अणु बम से हमला किया, उस समय वह उस विनाश का प्रत्यक्षदर्शी रहा था। यह बहुत भयानक था। उसकी वजह से उसे युद्ध कैदी भी बनाया गया। हालाँकि उसकी उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण अमेरिकन लोगों ने उसे ब्रिटिशों को सौंप दिया। ब्रिटिशों ने उसे हाँगकाँग के यातना शिविर में रखा था। मगर उस पर किसी प्रकार का ठोस आरोप न होने के कारण 1946 में उसे मुंबई भेज दिया गया। हमारे पिताजी ने उसे लाने के लिए मुझे और बड़े भाई को मुंबई भेजा। मुंबई से वह मेरी पहली मुलाकात थी।

उस समय की एक और याद मेरे दिल-दिमाग पर अंकित है। INA के तीन तत्कालीन अधिकारी मेजर जनरल सहगल, ब्रिगेडियर ढिल्लो और शहनवाज सहगल का दिल्ली में कोर्टमार्शल होने वाला था। हालाँकि उस समय भारत को आज़ाद किये जाने की चर्चा भी चल रही थी। ब्रिटिशों द्वारा भारत छोड़ने की बात लगभग तय हो चुकी थी इसलिए कोर्टमार्शल रोक दिया गया। वे तीनों मुंबई लौटे। उस समय उनके लिए शिवाजी पार्क में लगभग तीन से चार लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। मेरा चचेरा भाई रमेश बीमारी से उबरने लगा था। वह हमें उस कार्यक्रम में ले गया।

इन घटनाओं के कारण देश के इतिहास से मेरा जुड़ाव बहुत गहरा रहा है। वह मेरे व्यक्तित्व का आत्मीय हिस्सा बन गया है। इसीलिए मेरी तीव्र इच्छा थी कि पंडित नेहरू की तरह मैं भी अपने देश के इतिहास का गहराई से अध्ययन करूँ। मुझे यह किताब भी रमेश के बड़े भाई ने जन्मदिन पर उपहारस्वरूप दी थी। इतना ही नहीं, पंडित नेहरू की किताब Glimpses of World History का बचपन में ही मैं कई बार पाठ कर चुका था। इन किताबों के कारण ही भारतीय संस्कृति से मेरा नज़दीकी रिश्ता बना। उसके बाद जब मैं फिल्म-माध्यम का एक हिस्सा बना, उसी समय मैंने तय कर लिया था कि मैं कभी न कभी भारतीय इतिहास पर कोई न कोई फिल्म ज़रूर बनाऊँगा।

यह भी पढ़ें –पश्चिम एशिया के देशों में जबरन पलायन और सिनेमा

तो क्या उसके बाद ही ‘भारत एक खोज’ जैसी बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर का निर्माण हुआ?

आजादी मिलने के बाद भारत को अनेक उतार-चढ़ावों का, अनेक परिवर्तनों का सामना करना पड़ा था। फिर एक समय ऐसा आया जब महसूस होने लगा कि, अपने देश का लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकास, उसके इतिहास को समझने के लिए कुछ करना होगा। तब तक मैं एक स्थापित फिल्म निर्देशक और निर्माता बन चुका था। अनेक राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हो चुका था। दिल्ली की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हमें अपने देश का इतिहास अपने लोगों के सामने नए सिरे से प्रस्तुत करना होगा, उन्हें नए सिरे से इसकी तालीम देनी होगी। उस समय मैंने पहल करते हुए इसके निर्माण का जिम्मा लिया। लगभग उसी समय टेलिविजन और फिल्म डिवीजन शुरु हुआ था। उसके साथ संयुक्त रूप से देश का इतिहास लोगों के सामने प्रस्तुत करने की चुनौती मैंने स्वीकार की। ‘भारत एक खोज’ के एक-एक घंटे के 53 एपिसोड बने। इसके लिए काफी बड़ी टीम ने काम किया। बड़े पैमाने पर मेहनत की गई। वह एक बहुत चुनौती भरा प्रोजेक्ट था। ऐसा अवसर ज़िंदगी में एकाध बार ही मिलता है।

यह सब करते हुए आपने क्या महसूस किया? फिल्म सिर्फ एक कलात्मक निर्माण है या फिर समाज-परिवर्तन का माध्यम भी है?

फिल्म एक कलात्मक निर्माण तो है ही। मगर मैं जो फिल्म-निर्माण करता हूँ, वह मुझमें रची-बसी हुई एक विचारधारा भी होता है। आजकल तो समाज-माध्यमों का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि वह समाज की मानसिकता पर भी काफी हद तक हावी हो जाता है। महत्वपूर्ण यह है कि, हम जो देखते हैं, उसमें से किन बातों को जज़्ब करना है और किन बातों को छोड़ना है, इसकी समझ पैदा हो। इसके लिए खुद अपनेआप को पहचानना सीखना होता है।

यह कहना कहाँ तक उचित है कि हमने इस देश में जन्म लिया है इसलिए हम अपने देश से प्रेम करते हैं। प्रेम का सीमा रेखाओं तक सीमित रहना कहाँ तक उचित है?

ठीक है कि अपने देश के प्रति अपनापन होता है। मगर जिस तरह मेरे देश में लोग रहते हैं, उसी तरह दूसरे देशों में भी तो लोग ही रहते हैं। यह मानवतावादी दृष्टिकोण इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने देश का नागरिक होने के कारण, यहाँ के संस्कार और संस्कृति में पले-बढ़े होने के कारण देश के प्रति प्रेम होना स्वाभाविक है; परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि देश के बाहर के लोगों को नज़रअंदाज़ किया जाए! वे भी तो इंसान ही हैं! भले ही उनकी संस्कृति अलग होगी, मगर अपने देश से प्रेम करने का उन्हें भी पूरा अधिकार है। मुद्दा यह है कि, How can you say no to them when you say yes to yourself? इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कोई भी हों, कहीं भी रहते हों, हमारा इंसानियत पर विश्वास और इंसानियत कभी डिगनी नहीं चाहिए क्योंकि ultimately till we die, we belong to life. And you can’t deny anybody’s life.

क्या कला का सृजन अपने आसपास की बेचैन करने वाली परिस्थिति से उबरने के लिए होता है?

कोई भी कलाकार, चाहे वह पेंटर हो, कवि हो या लेखक, वह अपनी खुद की एक आभासी दुनिया निर्मित करता है। हालाँकि यह सच है कि कहीं न कहीं उसका संबंध उसके खुद के जीवन से भी होता है। इसलिए अपने सृजन के माध्यम से वह यही कोशिश करता या करती है कि लोगों को जीने का कोई मंत्र या कोई अर्थपूर्ण बात प्रदान कर सके।

आप स्वयं एक समृद्ध परिवार के सदस्य हैं, परंतु आपकी लगभग सभी फिल्मों में समाज के उपेक्षित समूहों के सवालों और समस्याओं को उठाया गया है; इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि आपकी फिल्मों का यही मर्म है। क्या यह सही है?

समाज में रहते हुए हमारे परिवार के बाहर भी एक दुनिया होती है। वह भी हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग होती है। उनके जीवन के प्रति, उनके दुखों के प्रति संवेदनशील होना, उन्हें महसूस करना ही ‘सही अर्थों में जीने’ का मर्म है। उसकी उपेक्षा कैसे की जा सकती है? जब यह बात बिल्कुल बुनियादी स्तर की है, तो उसकी बेचैनी आपको आराम से नहीं रहने देती।

आप अपने खुद के फिल्म-निर्माण को किस तरह देखते हैं?

फिल्म खुद को अभिव्यक्त करने का, उसी तरह मनोरंजन का भी माध्यम है क्योंकि बनाई गई फिल्में लोगों द्वारा देखी भी तो जानी चाहिए। फिल्म-निर्माण काफी खर्चीला मामला होता है। उसमें किसी के पैसे लगे होते हैं और उस पर लाभ अर्जित करने के लिए ही वह पैसा लगाया जाता है। कुल मिलाकर फिल्म काफी जटिल मामला है। हालाँकि इसमें कला और आर्थिक व्यवहार के अतिरिक्त भी अनेक बातें अंतर्निहित होती हैं। उसमें एक है, हम खुद को भी खोजते हैं। कभी यह बात लोगों तक पहुँचती है, कभी नहीं पहुँचती। इसका अंदाज़ा हम पहले से नहीं लगा सकते। इसलिए कोशिश करते रहना ही अपने हाथ में होता है।

राज्यसभा में अपने अनुभव के बारे में बताइये।

मैं चुनाव या लोगों द्वारा चुनकर भेजा हुआ प्रतिनिधि नहीं था, राज्यसभा का मनोनीत सदस्य था। मगर उस अनुभव से मैने काफी कुछ सीखा। शासकीय मशीनरी का काम काफी नज़दीक से जानने का अवसर मिला। वहाँ मैंने अपने विषयों से संबंधित चर्चा में सहभागी होने की कोशिश की। वहाँ लोगों की दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित विषयों पर, उनके जीवन से संबंधित बातों पर अधिक चर्चा होती थी, जो अपेक्षित भी है। लोकसभा में आप लोगों के प्रतिनिधि होते हैं; मगर राज्यसभा में आपका स्थान गाँव के किसी अनुभवी, सयाने, समझदार गृहस्थ का होता है। उससे सबके भले की बात सोचने की अपेक्षा होती है। राष्ट्रीय स्तर की सबसे उच्चस्तरीय चर्चा यहाँ होती हैं। उन पर अमल करने की प्रक्रिया यहाँ होती है। इसलिए उस सर्वोच्च स्तर से देश को देखने का एकदम अनूठा अनुभव यहाँ प्राप्त होता है। उसी अनुभव पर आधारित और प्रेरित होकर ‘संविधान द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया’ धारावाहिक तथा ‘वेल डन अब्बा’ फिल्म का निर्माण हुआ।

देश में व्याप्त वर्ग, वर्ण, जाति की असमानता पर आपकी अधिकांश फिल्में टिप्पणी करती हैं, उसके बारे में कुछ बताइये।

समाज में व्याप्त असमानता का सवाल अपने देश का बहुत जटिल मामला है। मगर असमान अवसरों के मामले पर ध्यान दिया जाना भी ज़रूरी है। इन मामलों पर लोकसभा जैसी जगह पर काम होना अपेक्षित है। कुछ अंशों में होता भी है। लोकतंत्र में यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें सिर्फ बहुमत हासिल करने वालों की बात ही सुनी जाएगी और अल्पमत वालों को नज़रअंदाज़ किया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वह लोकतंत्र नहीं होगा। लोकसभा का काम ही है, अल्पसंख्यक लोगों की समस्याओं को सुलझाना, उनका दमन न हो, इसका ध्यान रखना। बहुमत प्राप्त लोगों द्वारा अल्पमत वाले लोगों पर सिर्फ आदेशात्मक कार्रवाई न करते हुए उनकी बातों को भी सुनना लोकतंत्र का सबसे महŸवपूर्ण बिंदु है।

हालाँकि यह बात भी उतनी ही सच है कि, आपको स्वतंत्रता कोई अपनेआप लाकर नहीं परोसेगा, बल्कि अपनी स्वतंत्रता और समानता के लिए खुद को संघर्ष करना पड़ेगा। स्त्री की स्वतंत्रता के बारे में जिसे यह बात समझ में आती है और जो उनकी स्वतंत्रता की बात को स्वीकार करता है, वह स्त्री-समानता का हिमायती, अर्थात ‘फेमिनिस्ट’ कहलाता है, चाहे वह स्त्री, पुरुष या अन्य कोई भी हो! जब हम बराबरी के अधिकार की बात करते हैं, तब हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है, इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है। महिलाओं तथा अन्य वर्गों को अनेक वर्षों तक उनकी क्षमतानुसार अवसर प्रदान नहीं किये गये, उन्हें उनसे वंचित रखा गया, यह कड़वा सच है।

आपकी फिल्मों में मुख्य कथा, उसकी उपकथाएँ और व्यक्ति के चरित्र का ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वे बहुत प्रभावित करते हैं, इसे आप कैसे विकसित करते हैं?

मुझे स्वयं को कहानी कहने में रूचि नहीं है। मुझे इंसान, उनके स्वभाव, उनका व्यवहार, समाज-व्यवस्था आदि में अधिक दिलचस्पी है। साथ ही मेरी फिल्म प्रचारात्मक न हो जाए, इसके लिए मैं बहुत सचेत रहता हूँ। दो बातें महत्वपूर्ण हैं – एक, अपने सभी चरित्रों के प्रति आपको सहानुभूति होनी चाहिए, चाहे उनके स्वभाव-व्यवहार नकारात्मक ही क्यों न हों! कुछ परिस्थितियों के मारे होते हैं। चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, वह नकारात्मक क्यों है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। हमें इंसान के प्रति, उसके व्यक्तित्व के प्रति उत्सुकता होनी चाहिए। दूसरी बात, उसके प्रति इंसानियत की नरमी महसूस होनी चाहिए, उसके लिए आत्मीयता महसूस होनी चाहिए। जब तक आपको आत्मीयता महसूस नहीं होगी, तब तक वह भाव प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। वह दया दिखाने जैसा नहीं होना चाहिए। जब आप किसी के प्रति दया दिखाते हैं, तब आपमें खुद को दूसरे से श्रेष्ठ समझने की भावना होती है। मगर जब आत्मीयता महसूस करते हैं, तब दोनों एक ही स्तर पर हो जाते हैं। इसीलिए मेरा यह मानना है कि, अगर आप दुनिया को समझना चाहते हैं तो वह सिर्फ आत्मीयता के माध्यम से ही समझ सकते हैं। यह तभी संभव है, जब हम किसी का पक्ष न लेते हुए तटस्थता के साथ चीज़ों को देखते हैं। किसी का पक्ष लेने पर विचारधारा दूषित होकर बदल जाती है। लोगों की अंदरुनी तह तक जाकर उन्हें मानवता की नज़रिये से देखा जाना चाहिए। न कि इसतरह कि, वे किसी पिंजरे में बंद हों और आप उन्हें किसी ऊँची जगह से देख रहे हों। फिल्म बनाते हुए इन सभी बातों के प्रति मेरी समझ क्रमशः विकसित होती चली गई।

इस समूची प्रक्रिया में क्या तकनीक का भी महत्व होता है?

बिल्कुल, तकनीक और तकनीकी का सम्पूर्ण ज्ञान यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा आपका जो साध्य है, उसे आप हासिल नहीं कर पाएंगे। इसकी सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार समझी जा सकती है कि, जिस तरह आपको शब्द-ज्ञान है तो आप अच्छे से लिख सकते हैं, आप वाक्य लिखेंगे तो उसमें से अर्थ निकलेगा। उसी तरह फिल्म-निर्माण के लिए फिल्म का व्याकरण जानना ज़रूरी है। सीन्स, शॉट्स एकत्र करने का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर उसमें से कोई अर्थ निकालना हो या सुसम्बद्धता स्थापित करनी हो तो ये चीज़े न केवल महŸवपूर्ण हैं, वरन अत्यावश्यक भी हैं। हालाँकि ये सारी बातें मैंने किसी फिल्म स्कूल में जाकर नहीं सीखीं, बल्कि फिल्में करते-करते सीखी हैं। ज़रूर यह ज़्यादा मुश्किल प्रक्रिया थी। फिल्म स्कूल में मैं जो बातें 2 साल में सीख सकता था, उन्हें सीखने में मुझे 10 साल लगे। हालाँकि यह भी सच है कि जो बातें मैंने करते हुए सीखीं, वे पक्की हैं, मेरे भीतर तक पैठ गई हैं। जैसे – अगर मुझे फर्नीचर बनाना हो तो उसके लिए मुझे अनेक बातें सीखनी ही पड़ेंगी। उदाहरण के लिए, उसका संतुलन, कलात्मकता, उपयुक्तता, मजबूती, क्षमता तथा दीर्घ काल उसका टिकाऊपन! ये बातें सभी कामों पर लागू होती हैं। हमें उसकी कला को आत्मसात करना होता है। सिर्फ कल्पना करते रहने से कुछ नहीं होगा। आप अपने ‘क्राफ्ट’ के बारे में उदासीन नहीं रह सकते। आजकल बहुत से लोग फिल्म बनाना चाहते हैं; मगर उन्होंने इस ‘क्राफ्ट’ का प्रशिक्षण नहीं लिया है इसलिए फिर एक बार बढ़ईगिरी का उदाहरण देते हुए कहा जा सकता है कि अगर आपको फर्नीचर बनाना है तो रंदा मारना तो सीखना ही पड़ेगा।

आप अपनी प्रस्तुतियों की कलात्मकता या ‘क्राफ्ट’ में भी निरंतर बदलाव लाते रहे हैं, इस बाबत क्या कहेंगे?

जी बिल्कुल, यह सवाल है फिल्म की भाषा समझने का, उसका उपयोग करने का, आप क्या कर रहे हैं इसे समझाने का। यह समूची प्रक्रिया लोगों की मदद से खोजने की एक यात्रा होती है। मैं एक सर्वज्ञ हूँ, तुम सब मुझे सुनो, मैं इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करता। मुझे अपने दर्शकों को साथ लेकर खोज पर निकलने में मज़ा आता है। मुझे याद आती है जे. कृष्णमूर्ति जैसे मेहनती शिक्षक की! जे. कृष्णमूर्ति ऋषि वैली के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वे कभी भी कक्षा में बैठकर नहीं पढ़ाते थे। वे कक्षा में आकर अपने विद्यार्थियों से पूछते थे, ‘‘बाहर कितना प्यारा मौसम है, क्यों न हम सब बाहर चलें?’’ उसके बाद कक्षा से बाहर निकलकर प्रकृति के सान्निध्य में वे पढ़ाना शुरु करते थे। यह प्रक्रिया होती थी खोजने की। सौर ऊर्जा, पर्यावरण, तारे, नक्षत्र सबके बारे में अध्ययन किया जाता था। यहाँ आप सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करते, बल्कि आसपास की परिस्थिति के प्रति अपनी चेतना और समझ भी विकसित करते हैं। इस तरह की शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है। यहाँ शिक्षक कौन है? समूची दुनिया ही तुम्हारी शिक्षक बन जाती है और शिक्षा ग्रहण करना आसान हो जाता है।

‘सूरज का सातवाँ घोड़ा’ एक बेहतरीन मगर कुछ अलग किस्म की फिल्म है। क्या इसकी निर्माण-प्रक्रिया कुछ अलग थी?

जी हाँ, इसकी निर्माण-प्रक्रिया बहुत चुनौतीपूर्ण थी। इस तरह का प्रस्तुतीकरण हम साहित्य में ज़रूर सफलतापूर्वक कर सकते हैं; मगर फिल्म में यह काफी मुश्किल होता है। साहित्य में stream of consciousness अर्थात चेतना के प्रवाह का अवसर होता है, परंतु फिल्म में लोगों को बिना भ्रम में डाले इस तरह का चित्रण करना कठिन होता है। उसमें कल्पना रचते हुए भी स्पष्टता का होना ज़रुरी होता है। लोग क्या विचार करते हैं? हमारी विचारधारा किस तरह व्यक्त होती है? हम एकदूसरे से किस तरह जुड़ते हैं? कल्पना किस तरह परस्पर जुड़ती है? अचानक कुछ घटित होता है, जिसका सूत्र दूसरी घटना से जुड़ता है। मेरे मन में घुमड़ने वाली ऐसी सभी बातों का उपयोग मैं फिल्म में किसतरह कर सकता हूँ? इन तमाम बातों को परदे पर दिखाना काफी चुनौतीपूर्ण काम था। (इन बातों का समूचा संदर्भ समझने के लिए पाठकों को यह फिल्म यूट्यूब पर ज़रूर देखनी चाहिए।)

आपने फिल्म ‘सुसमन’ में सहकारी संस्थाओं के दरपेश आने वाली समस्याओं को प्रस्तुत किया है। आज भी वे उसी तरह बनी हुई हैं।

सहकारी संस्था विकास का बेहतरीन माध्यम है। जब बनाई गई वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार उपलब्ध नहीं होता और वे बेकार हो जाती हैं, तब समस्या पैदा होती है। उदाहरण के लिए, खादी-निर्माण का हेतु देशभक्ति और देशप्रेम था। चूँकि मेरा पालनपोषण एक राष्ट्रप्रेमी परिवार में हुआ है, मेरे पिता का आग्रह घर में ही बुनने से लेकर कपड़ा तैयार किये जाने पर था। चरखे पर सूत कातना, अर्थात कपास से धागा बनाने से लेकर कपड़े के अंतिम उत्पादन तक सब कुछ करना हमारे लिए बाध्यता थी। हम सब करते भी थे। एक बार तो मैंने इतना कपड़ा बुना कि उससे मेरे लिए एक शर्ट और छोटी बहन के लिए फ्रॉक भी तैयार हो गया। मगर आगे चलकर जब मशीन पर तैयार होने वाले, कम कीमत के पॉलिएस्टर के कपड़े बाज़ार में उपलब्ध हुए, खादी का बाजार में टिके रहना मुश्किल होता चला गया। इस तरह की अनेक चुनौतियों का सामना सहकारी संस्थाओं को करना पड़ा है।

आपकी अधिकांश फिल्में सामाजिक समस्याओं से रूबरू कराने वाली हैं। इस तरह के महत्वपूर्ण विषयों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए आपकी दृष्टि में मार्केटिंग का क्या महत्व है?

जी, यह सच है कि खादी पिछड़ गई क्योंकि उसका मार्केटिंग कमज़ोर था, बल्कि कहा जाए कि था ही नहीं। इसी तरह उन्होंने कभी मार्केट का सर्वे करने की कोशिश ही नहीं की। वर्तमान में किस बात की माँग है, इसका अध्ययन निरंतर करना पड़ता है। उस चीज़ का निर्माण कैसे किया जाए या उसकी पूर्ति कैसे की जाए, इसका अध्ययन करना अनिवार्य होता है। हथकरघा को पंडित नेहरू व इंदिरा गांधी के ज़माने में काफी प्रोत्साहन दिया गया। मगर उसके बाद लोगों को क्या दिया जाना चाहिए, इस बात पर किसी ने विचार ही नहीं किया। इन दोनों बातों में संतुलन का होना बहुत महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है। निर्माता को निर्माण की प्रेरणा मिलना तथा विक्रेता को क्या बेचा जाना चाहिए, इसका महत्व पता चलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भारत सरकार ने जो भी प्रयत्न किये, उसमें से कुछ सफल हुए तो कुछ आदर्शवादी साबित हुए। इसीलिए व्यावहारिक दृष्टिकोण का बहुत महत्व होता है। हालाँकि यह बात बार-बार करके अनुभव द्वारा सीखी जाती है। इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उत्पादक, उद्यमी, बिचौलिये, आढ़तिये आदि सभी की अपनी अलग-अलग परेशानियाँ होती हैं। सुविधा प्रदाता अक्सर अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और लाभ-वितरण का सवाल हमेशा ही प्रश्नांकित रह जाता है।

ओटीटी प्लेटफॉर्म सबके लिए उपलब्ध होने वाला एक अवसर है या औसत निर्माण का सबब

यह सभी के लिए एक बेहतर अवसर है। मगर इसमें यह भी देखा जाना चाहिए कि, सबको तयशुदा लाभ मिलता है या नहीं! उदाहरण के लिए, पहले दूरदर्शन में ज़्यादा लाभ न होने के कारण वहाँ बेहतरीन तकनीकी ज्ञान उपलब्ध नहीं होता था। ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत महŸवपूर्ण माध्यम हो गया है। मगर वहाँ भी आपको मार्केट बनाना पड़ेगा, तभी उसके निर्माण में आप अधिक पैसा लगा पाएंगे। उसके बाद माँग और पूर्ति का सवाल भी आता ही है। कितने लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, इसकी मार्केटिंग पर सब निर्भर करता है। आपको ‘यही’ करना है या ‘वही’ करना है, इस तरह की तानाशाही से यह माध्यम बाहर निकल गया है, यह अच्छी बात है। अन्यथा, सरकार और सेंसर बोर्ड ऊपर बैठकर यह तय करता है कि आपको क्या बनाना है और क्या नहीं! सिर्फ हिंसा और लैंगिकता के अलावा खुद की इच्छानुसार अच्छे विषय पर सामग्री-निर्माण करने का अवसर अब ओटीटी प्लेटफॉर्म के कारण उपलब्ध हुआ है। उच्चस्तरीय साहित्य पर आधारित कार्यक्रम अब बनाए जा सकते हैं, इसके लिए भारत में बहुत सारी भाषाएँ और उनका विपुल साहित्य उपलब्ध है। यह उच्चस्तरीय साहित्य अब दृश्य-श्रव्य माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जा सकता है।

बायोपिक्स या चरित्रकेन्द्रित फिल्म बनाने के दौरान क्या ज़्यादा दबाव होता है?

हाँ, बायोपिक्स बनाने के लिए भरपूर रिसर्च करना पड़ता है। सार्वजनिक या राजनीतिक व्यक्तियों के पक्ष और विपक्ष में कई लोग हो सकते हैं। इनके कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, चरित्रकेन्द्रित फिल्म बनाते वक्त बेवजह के स्तुति-सुमनों की वर्षा करने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा वास्तविकता का आधार लेना आवश्यक होता है। इसलिए आपको अत्यंत सावधानीपूर्वक निर्माण करना पड़ता है। उसमें अपने मन से कुछ भी न जोड़ने की जवाबदारी लेकर काम करना होता है। आप उस चरित्र को ईश्वर के स्थान पर स्थापित करने की कोशिश न करें। कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अच्छा आदमी है, इस बात पर लोग विश्वास नहीं करते। इसलिए इस तरह के दबाव के सामने न झुकने की सावधानी बरतनी चाहिए।

सत्यजित रे, गुरुदत्त का आपके तकनीकी कौशल पर किस तरह का प्रभाव रहा है?

सत्यजित रे और उनके कैमरामैन सुब्रोतो मित्रा ने मिलकर भारतीय सिनेमा और सिनेमेटोग्राफी में आमूलचूल बदलाव लाया। उनका मेरे काम पर अच्छा खासा प्रभाव है। उनका काम इतना यथार्थवादी था कि लगता था, मानो आपकी आँखों के सामने वह घटित हो रहा हो। इस तरह के काम के लिए आपका आपके काम पर ज़बर्दस्त अधिकार होना चाहिए। सत्यजित रे और सुब्रोतो मित्रा दोनों ही भारतीय सिनेमा के इतिहास के सर्वोच्च कलाकार थे। सुब्रोतो मित्रा ने मेरे साथ दो प्रोजेक्ट में काम किया। पहला, पंडित नेहरू पर दीर्घ डॉक्यूमेंट्री में तथा दूसरा, फिल्म ‘आरोहन’ में! सुब्रोतो मित्रा को दुनिया के सर्वोत्तम छायाचित्रकार के रूप में हॉलिवुड से भी मान्यता मिली थी।

आपकी अमेरिका-यात्रा में सत्यजित रे का कितना योगदान रहा है?

मुझे होमी भाभा फैलोशिप मिली थी। उसके लिए मुझे तीन लोगों की सिफारिश चाहिए थी। उस समय मैंने सत्यजित रे से अनुरोध किया। उन्होंने मेरा काम देखा था इसलिए वे तुरंत तैयार हो गए। उसके बाद जब मैं फैलोशिप काउंसिल में मिलने गया, तो उन्होंने कहा, ‘‘अब दूसरी दो सिफारिशों की क्या आवश्यकता है?’’

सर, आपके अमेरिका के अनुभवों पर कोई खास चर्चा नहीं हुई। उसके बारे में बताइये न!

मेरी नज़रों में वह बहुत ही उपयोगी अनुभव था। उस समय तक मुझे जो जानकारी थी, उसके अतिरिक्त अनेक बातें बिल्कुल अलग पद्धति से करने का प्रशिक्षण वहाँ मिला। एक अलग दुनिया का अनुभव भी मिला। वहाँ मैं पब्लिक टेलिविजन के लिए काम कर रहा था, जो समाज के सहयोग से चलाया जाता था। आर्थिक सहयोग से लेकर अनेक बातें वहाँ के स्थानीय लोगों के सहभाग से होती थीं इसलिए वहाँ के स्थानीय चैनल आसानी से चलते रहते थे। इस तरह से काम करते हुए उन्हें अपने आसपास के लोगों के समाचार भी मिलते रहते थे। अपने लोगों के साथ संवाद स्थापित करने का वह एक माध्यम होता था। इसी तरह शैक्षिक और जानकारीपरक उपक्रम भी वहाँ काफी अलग किस्म के होते थे। हमारे यहाँ शिक्षा को हम हमेशा ही कक्षाकेन्द्रित करते रहे हैं, परंतु वहाँ ऐसा कभी नहीं होता था। शिक्षा निरंतर भिन्न-भिन्न माध्यमों से घटने वाली एक प्रक्रिया होती है। वह आपके उपक्रम में प्रतीत होनी चाहिए। उसमें आपकी संस्कृति का दर्शन होना चाहिए।

PBS (Public Broadcasting System) में भी मैंने कुछ दिनों तक निर्माता के रूप में काम किया। वहाँ मैंने पब्लिक एक्सेस प्रोग्राम चालू किया। इस कार्यक्रम में लोगों को अपनी कला और अनुभव प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता था। बोस्टन में आयोजित एक कार्यक्रम में एक व्यक्ति अपना अनुभव साझा करने के लिए आया। वह व्यक्ति खून के आरोप में बीस साल जेल की सज़ा काटने के बाद जेल से फरार हुआ था। मुझे अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करनी पड़ी। उन्होंने कहा, ‘‘वह भले ही फरार अपराधी है, लेकिन हम स्वतंत्रता का सम्मान करने वाले देश में हैं।’’ और उसने अपनी बातें साझा कीं! मेरे लिए यह अनुभव बहुत आश्चर्य में डालने वाला था। हालाँकि बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया, यह बात अलग है! वहाँ जीवन को समृद्ध करने वाले इस तरह के अनेक अनुभव मिले मुझे!

आपका नाम इस मायने में भी लिया जाता है कि आपने कई बड़े-बड़े कलाकारों को अपनी फिल्मों में अवसर दिया। कलाकारों को क्या प्रशिक्षण से गढ़ा जाता है या उनमें जन्मजात प्रतिभा होती है?

नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, शबाना आज़मी प्रशिक्षण प्राप्त कलाकार थे। मगर स्मिता पाटील ने किसी भी तरह का प्रशिक्षण कभी नहीं लिया था। उसमें स्वाभाविक प्रतिभा थी। सच कहा जाए तो उसे फिल्म में लाने के लिए उसके माता-पिता के मार्फत उसे तैयार करना पड़ा। इसलिए आपके सवाल की दोनों संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। मगर यह भी सही है कि प्रशिक्षण और मार्गदर्शन से काम की समझ और उपलब्धि में काफी गुणात्मक फर्क आ जाता है।

आप ‘मी टू’ आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं?

आपने मेरी फिल्मों का गहराई से अध्ययन किया होगा तो आप देख पाएंगी कि, मैंने जानते-बूझते हुए स्त्रीवादी काम नहीं किया, मगर स्त्रीवाद के मुद्दों को मैंने ज़रूर छुआ है। मैं हमेशा ही स्त्री-पुरुष समानता का पक्षधर रहा हूँ। इसका श्रेय मैं अपने माता-पिता को देता हूँ। हमारे घर में हमेशा समानता का माहौल रहा। स्त्री-पुरुष एक समान नहीं हैं; मगर वे एकदूसरे के पूरक हैं, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। They are equal in their own ability. किसी पुरुष से कहा जाए कि वह बच्चा पैदा करे तो क्या ये संभव है? मगर भारतीय समाज-व्यवस्था में असमानता बहुत गहरे तक पैठी हुई है। उसे बदलने के लिए अनवरत कोशिश की जा रही है। खासकर महाराष्ट्र में इस तरह के आंदोलनों की दीर्घ परम्परा रही है। जो व्यक्ति समानता पर विश्वास करता है, वह चाहे स्त्री हो या पुरुष, वह स्त्रीवादी (feminist) ही होगा।

इन दिनों अधिकतर फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल के काम और नाम का उल्लेख ज़रूर करते हैं। आप अपने समय से एक कदम आगे चल रहे थे, क्या आप ऐसा सोचते हैं?

मुझे नहीं लगता कि यह सच है। मैं अपने समय से कदम मिलाकर ही चल रहा हूँ।

मुंबई में इतने साल गुज़ारने के बाद भी आपका हैदराबाद के प्रति आकर्षण समाप्त नहीं हुआ। फिल्म ‘वेल डन अब्बा’ देखते हुए यह बात महसूस होती है।

जहां आपका बचपन बीता हो, वह जगह, वह मिट्टी, वहाँ के लोगों को भूलना संभव नहीं होता। इस बात को स्वीकार करना होगा। आपके भीतर पगी हुई वे तमाम बातें समूचे जीवन का हिस्सा होती हैं। वह भाषा, वह अनुभव, उस मिट्टी की गंध आप जहाँ भी जाएंगे, आपके साथ बनी रहती है।

आपके असाधारण उत्साह और विस्तृत काम के पीछे छिपा रहस्य क्या है?

हम जब अपने काम से प्यार करते हैं तो हमें वह काम बोझ नहीं लगता। सच कहा जाए तो जब यही काम आपके जीने की ऊर्जा बन जाता है तो आप 10-15 घंटे, 2 दिन या 10 दिन भी बिना ऊबे, बिना थके काम कर सकते हैं। इसके लिए यह ज़रूरी है कि आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए।

लोगों को सफल व्यक्ति की सफलता ही दिखाई देती है, मगर उसमें आने वाली कठिनाइयों, बाधाओं के बारे में उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं होता। इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे?

किसी भी काम को हाथ में लेने पर कठिनाइयाँ और बाधाएँ तो आएंगी ही; मगर इनके कारण हम हताश होकर नहीं बैठ सकते। मिथ ऑफ सिसिफस की कहानी हम सब जानते ही हैं। ग्रीक माइथॉलॉजी की इस कथा में सिसिफस पहाड़ की तलहटी में पड़े पत्थर को उठाकर पहाड़ के शिखर तक पहुँचता है मगर वह पत्थर लुढ़कते हुए नीचे आ जाता है। सिसिफस उस पत्थर को ढकेलकर ऊपर ले जाने की प्रक्रिया अनवरत करता रहता है। यह कहा जा सकता है कि ज़िंदगी में इस तरह के अनथक प्रयत्न हरेक को करने पड़ते हैं और इसी में जीवन का सार निहित है। प्रयत्नों की अनवरतता महत्वपूर्ण होती है। जब हम अपना पसंदीदा काम करते हैं, उस समय की बाधाएँ कठिन नहीं लगतीं, बल्कि वे चुनौती देती हैं। (हिंदी अनुवाद : उषा वैरागकर आठले)

(‘वर्तमान साहित्य’ के जून 2023 – मार्च 2024 (संयुक्तांक) के साक्षात्कार एकाग्र में प्रकाशित)