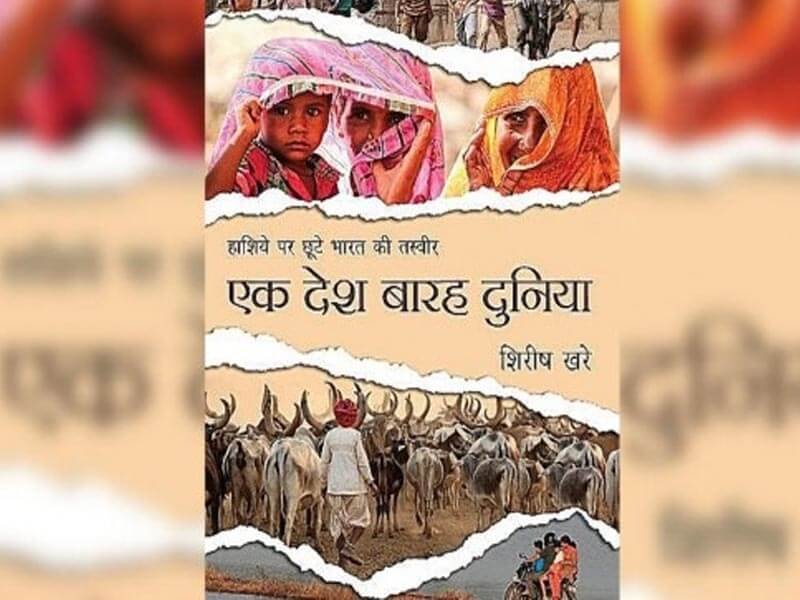

संविधान में लिखा है- ‘इंडिया दैट इज भारत’, ये नहीं लिखा है कि ‘भारत दैट इज इंडिया’। न जाने क्यों मुझे लिखी गई इस पंक्ति में हमेशा इंडिया के मुकाबले भारत का जिक्र सेकेंडरी ही लगता रहा है। हालांकि संविधान की ऐसी कोई मंशा तो नहीं ही है। संभवतः इसका कारण खुद में मग्न, चमचमाते, तरक्की और खुशहाली की परिभाषा गढ़ते चंद लोगों वाली इंडिया की तस्वीर से बहुत अलग दिखने वाली आम लोगों के आम भारत की तस्वीर ही है। जिसमें समाई हुई हैं अभाव, उपेक्षा, उत्पीड़न की कहीं बसी तो कहीं उजड़ी हुई अनेक दुनिया। ऐसी ही बारह अलग-अलग दुनियाओं की सच्ची तस्वीर को जो हमारे इसी देश का हिस्सा हैं, शिरीष खरे ने अपनी पुस्तक ‘एक देश बारह दुनिया’ में बहुत मार्मिक और संवेदनशील तरीके से उकेरा है। भारत जैसे विविधतापूर्ण और विषमता से भरे देश की ये बारह अलग-अलग दास्तांने हमें अपने चारों ओर उपस्थित व खड़े किए जा रहे गर्व से लैस कोलाहल पूर्ण विमर्श से परे ऐसी हाशियाई और अनसुनी आवाज़ें सुनाती हैं जिसे जानबूझकर अनसुना कर दिया गया है या फिर उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। राष्ट्रवादी उन्माद के इस दौर में ऐसी किताब का आना हमारे लोगों को झूठ और प्रपंच के नशे से निकलकर असली तस्वीर देखने का अवसर भी देती है। लोग आज जिस तरह से प्रोपेगेन्डा और छद्म सूचनाओं के शिकार होते जा रहे हैं और इसके माध्यम से निहित राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति का साधन बनाए जा रहे हैं उस समय में यह किताब हमें खुद को झकझोरने का मौका देती है। यह पुस्तक पढ़कर पाठक मजबूर होगा ये सोचने पर कि क्या ये वही देश और समाज है जिसका सपना हमने आज़ादी की लड़ाई के लंबे दौर में देखा था और संविधान के आदर्शों में उकेरा था?

2008 से 2017 के बीच लिखी गई पत्रकारीय रिपोतार्ज़ के आधार पर लिखी गई इन सच्ची कहानियों में मेलघाट (महाराष्ट्र) में भूख और कुपोषण से हो रही मौतों का मार्मिक आख्यान है तो दंडकारण्य के जंगलों में पसरे पुलिसिया खौफ और नक्सली आतंक के बीच पिसते दरभा (छत्तीसगढ़) के लोगों की दारुण व्यथा भी है। कमाठीपुरा (महाराष्ट्र) के कोठों में सिसकती सेक्स वर्करों का संघर्ष, अपने ही देश में परदेसी बने तिरमली घुमन्तुओं के जीवन में स्थाई बदलाव का संकेत करता भूमि-अधिकार का फार्मूला, गन्नों की खेती में जुटे गुलाम सरीखे कामगारों का जीवन, महादेव बस्ती के पारधी जनजातियों के जीवन में रोशनी उगाता स्कूल, संगम टेकरी के झुग्गी बस्ती वालों की उजड़ी नियती, बायतु (राजस्थान) जैसे सुदूर ग्रामीण अंचल में व्याप्त जातीय दबंगई और लड़कियों की लुटती अस्मत और अछोटी (छत्तीसगढ़) जैसी जगहों पर सूखे की विपदा में सरकारी मदद और अनुदान के नाम पर चलने वाले निर्दयी खेल जैसे किस्से हमें आवाक कर देते हैं। सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि ये तस्वीरें रोज हमारे जेहन में झोंकी जा रही छवियों से इतनी अलग क्यों हैं?

[bs-quote quote=”तिरमली मुहल्ले में इनके तीन सौ लोगों के आवास व सामूहिक जीवन को लेखक ने बड़ी उम्मीद से देखा है और आगे का रास्ता भी इसे ही माना है। स्थानीय दबंगों के विरोध और जुल्म-सितम के बावजूद इन्होंने बंजर जमीन के अपने पुश्तैनी उपयोग के अधिकार की लड़ाई जीती है। इसमें इन्हें मदद मिली एक अन्य स्थानीय दलित समुदाय की। क्या ये कहानी उत्पीड़ितों के आपसी सहकार और जमीन के अधिकार से बदलाव की दिशा नहीं दिखाती?” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]

शिरीष खरे अपनी पत्रकारीय जिम्मेदारी को बखूबी समझने वाले व्यक्ति और लेखक हैं। वे लिखते भी हैं- ‘यात्राओं से लौटकर जब भी मैंने लिखा है तो अपने समय के एक जिम्मेदार गवाह की तरह इस बात को भी ध्यान में रखा है कि मैं मनुष्यता के पक्ष में कितनी अच्छी तरह से गवाही दे पा रहा हूं।’ एक पाठक के तौर पर मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि शिरीष इस गवाही में पूर्ण सफल रहे हैं। अपने समाचार पत्र के जगदलपुर संस्करण के लिए रिपोर्टिंग करते हुए वो जो खबरें चुनते और बनाते हैं वही उनकी संवेदनशीलता को उजागर करने के लिए पर्याप्त हैं। पहली ही रिपोर्ट की हैडलाइन- ‘ग्यारह की उम्र में बारह किलोमीटर लंबा स्कूल का रास्ता’, दूसरी रिपोर्ट- ‘बस्तर में एंबुलेंस की जगह चल रही चारपाई’, तीसरी रिपोर्ट- ‘बीस साल पहले गई बिजली अब तक नहीं लौटी’, जैसी रिपोर्टिंग से वह दंडकारण्य के क्षेत्र में नक्सली और पुलिसिया दमन के बीच फैले आम लोगों की वंचना, शोषण और अन्याय की मार्मिक तस्वीर खींचते हैं। लेखक इस क्षेत्र में फैले अविश्वास, संघर्ष और अन्याय का जो चित्र खींचते हैं वह जेमनीबाई के कहे इस फरियाद में महसूस की जा सकती है जब वह लेखक से विनती करती हैं कि ‘सरकार तुम्हारी तो सुनेगी। तो हमें ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा दिलवा दो ना! दिलवा दोगे ना!’ (पृ 186)

बारह अध्यायों में फैले इन बारह दुनियाओं के मार्मिक आख्यानों में संगम टेकरी, गुजरात के विकास की वो कहानियां पढ़ते हुए हृदय चाक हो जाता है। जिसमें गरीबों के आशियानों को उजाड़ डालने की सरकारी नीति पूरी क्रूरता से पसरी हुई दिखती है। आशियाने उजड़ जाने या उसके उजड़ने के खौफ़ से न जाने कितनी ‘मीराबेन को नींद नहीं आती’। पुनर्वास को लेकर फैली हीलाहवाली हैरान कर देती है। लेखक ने इस सामाजिक दुर्दशा की जड़ को पकड़ते हुए लिखा है, ‘एक ज़माने में विकास के लिए गरीबी हटाना घोषित नारा हुआ करता था। लेकिन, संगम टेकरी इस बात की गवाही देती है कि दशकों तक जब गरीबी नहीं हटी तो विकास पथ से गरीबों को हटाना कैसे एक अघोषित एजेंडा बन गया है।’ आगे वह विकास के गुजरात मॉडल जैसे विमर्शों का भोथरापन भी उजागर करते हैं।

[bs-quote quote=”‘गन्ने के खेतों में चीनी कड़वी’ शीर्षक से लिखा गया आख्यान पढ़ते हुए सच में चीनी का स्वाद कड़वा लगने लगता है। मराठवाड़ा इलाके के मस्सा गांव पहुंचकर लेखक को वहां फैली उदासी की वो फसल उगी हुई दिखी जो गन्ने की खेती के समांतर ही है। महीनों तक घर से दूर खेतों के इर्द-गिर्द ही गन्ना मजदूरों की बस्तियां उग आती हैं जहां की अमानवीय परिस्थितियां किसी का भी साहस तोड़ दें।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]

महिलाओं और बच्चियों को तो और भी कई दुश्वारियां झेलनी होती हैं। गन्ना मालिकों, बिचौलियों और आसपास के उदंड स्थानीय मर्दों की बदनीयती झेलना इनकी नियती जैसी बन चुकी है। गन्ना खेतों में खप रहे जोड़े गुलामी और दमन का एक अलग ही रूप दिखाते हैं। गौरतलब है कि बजरंग ताटे, बालाजी मुले और इक्का-दुक्का संगठनों को छोड़कर किसी को भी इसकी परवाह नहीं, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी नहीं

शिरीष खरे इन हाशियाई जीवन के मुश्किलों, शोषण, वंचनाओं, उदासियों आदि को बयां करते हुए उम्मीद के कुछ सिरे भी ढूंढते हुए चलते हैं। कनाडी बुडरुक गांव, महाराष्ट्र के खानाबदोश तमाशबीन तिरमली घुमंतु जनजाति की जिंदगी में झांकते हुए लेखक उचित ही इन्हें ‘अपने देश के परदेसी’ कहता है। सदियों से ये नंदी बैल का खेल दिखाकर अपना पेट पालते रहे हैं और कभी भी स्थाई रूप से बस नहीं पाए। इसलिए न ये समाज में अपना स्थान बना पाए न ही मान-सम्मान। सरकारों को दिखाने के लिए इनके पास कागज़ नहीं हैं। पर तिरमली मुहल्ले में इनके तीन सौ लोगों के आवास व सामूहिक जीवन को लेखक ने बड़ी उम्मीद से देखा है और आगे का रास्ता भी इसे ही माना है। स्थानीय दबंगों के विरोध और जुल्म-सितम के बावजूद इन्होंने बंजर जमीन के अपने पुश्तैनी उपयोग के अधिकार की लड़ाई जीती है। इसमें इन्हें मदद मिली एक अन्य स्थानीय दलित समुदाय की। क्या ये कहानी उत्पीड़ितों के आपसी सहकार और जमीन के अधिकार से बदलाव की दिशा नहीं दिखाती?

[bs-quote quote=”शिरीष खरे ने अपनी पुस्तक ‘एक देश बारह दुनिया’ में बहुत मार्मिक और संवेदनशील तरीके से उकेरा है। भारत जैसे विविधतापूर्ण और विषमता से भरे देश की ये बारह अलग-अलग दास्तांने हमें अपने चारों ओर उपस्थित व खड़े किए जा रहे गर्व से लैस कोलाहल पूर्ण विमर्श से परे ऐसी हाशियाई और अनसुनी आवाज़ें सुनाती हैं जिसे जानबूझकर अनसुना कर दिया गया है या फिर उनके हाल पर छोड़ दिया गया” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]

कमाठीपुरा के रेड लाइट एरिया में रह रही औरतों की स्थिति पर लिखी रिपोर्ट हो या मेलघाट में पसरे भूख और कुपोषण की दास्तान, आष्टी (महाराष्ट्र) के सैय्यद मदारियों की ठहरी जिंदगी का वर्णन हो या फिर महादेव बस्ती के पराधी जनजातियों की जिंदगी में सूरज बनकर उगे स्कूल की कहानी इन सभी आख्यानों में शिरीष खरे ने बड़ी मेहनत से सच्चाई की उन परतों को उधेड़ा है जिसे इस देश की संस्कृति, समाज व सरकारों ने ही रचा है। इनसे गुजरते हुए अपने आसपास पसरी उन विडंबनाओं का आभास हो जाता है जिन्हें विकास के भ्रम की चमकीली परत लगाकर ढ़क दिया गया है। खुद लेखक की निजी संवेदनशीलता और जन के प्रति जुड़ाव को हर पंक्ति में महसूस किया जा सकता है। हमारे देश में ऐसी बहुत सी कहानियां और भी हैं जो आज तक अनकही ही रही हैं। ‘एक देश बारह दुनिया’ किताब में आए बारह रिपोर्ट आधारित आख्यान महाराष्ट्र (बारह रिपोर्ट में से छह यहीं से हैं), छत्तीसगढ़ (तीन), गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान (प्रत्येक से एक-एक) के हैं। ऐसी कई यथार्थ से भरी कहानियां इन राज्यों सहित पूरे देश में और भी हैं जिन्हें लिखे-कहे और समझे जाने की जरूरत है। आखिर बदलाव की शुरुआत तो ऐसे ही होगी। शिरीष खरे ने इसकी एक बेहतरीन शुरुआत कर ही दी है। कुछ और लोगों ने भी लिखा है। पर इसे और अधिक मात्रा में लिखे जाने और दुहराने की जरूरत है।

अंत में एक बात इस किताब को लेकर ज़रूर कहना चाहूंगा। इस किताब ने मेरी संवेदनशीलता और समझ को इतना विस्तार दिया है कि यदि मैं इस वर्ष कोई और किताब न भी पढूं तो भी खुद को संतुष्ट पाऊंगा। निःसंदेह यह पुस्तक भारतीय अकादमिक जगत में मील का पत्थर साबित होगी। शिरीष खरे जी से उम्मीद बढ़ गई है। इनसे आगे और भी बेहतरीन कृतियों की अपेक्षा व प्रतीक्षा रहेगी।

आलोक कुमार मिश्रा, एससीईआरटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।

बेहतरीन विस्तृत समीक्षा।

बहुत अच्छी समीक्षा। किताब की विषयवस्तु और उद्देश्यों को भलीभांति स्पष्ट किया गया है जिससे पुस्तक पढ़ने की इच्छा बलवती होती है। बधाई।

बेहतरीन समीक्षा