हम अफगानिस्तान को अपने मित्र देश के रूप में जानते और मानते हैं। अखरोट, अंगूर, मेवे और चने भेजने वाले इस देश को हम गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के कहानी काबुलीवाला के माध्यम से भी जानते-समझते रहे हैं। जो पठानी सूट पहनने वाला लम्बे कद का अफगान व्यापारी था। वह हर साल कागज के एक पन्ने पर अपनी बेटी की अँगुलियों की छाप लेकर कलकत्ता सौदा बेचने आता है। टैगोर का काबुलीवाला रहमत कलकत्ता शहर के बंगाली बाबू की छोटी लड़की मिनी से रोज मिलने आता था क्योंकि वह उसमें अपनी बेटी का अक्स देखता है। वे लिखते हैं,जिस दिन वह सवेरे नहीं आ पाता उस दिन शाम को हाजिर हो जाता। अंधेरे में घर के कोने में उस ढीले-ढाले जामा-पायजामा पहने झोला-झोली वाले लंबे-तगड़े आदमी को देख कर सचमुच ही मन में सहसा एक आशंका सी पैदा हो जाती है। पैसा हड़पने के झगड़े में एक बंगाली आदमी की हत्या के जुर्म में 8 साल जेल में बिताने के बाद जब रहमत बाहर आता है और मिनी से मिलने उसके घर जाता है तो उसकी सगाई और शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। मिनी के घर वाले और पिता उसे शक की नजर से देखते हैं और रहमत जब मिनी से मिले बिना उदास होकर वापस जा रहा होता है तो कुछ मेवे दे जाता है। मिनी के पिता काबुलीवाला को पैसे देना चाहते हैं तो काबुलीवाला का मार्मिक वक्तव्य देखिये, बाबू साहब, आपकी जैसी मेरी भी देश में एक लड़की है। मैं उसकी याद कर आपकी बच्ची के लिए थोड़ी-सा मेवा हाथ में ले आया करता हूं। मैं तो यहां सौदा बेचने नहीं आता। भारत और अफगानिस्तान के लोग आपस में स्नेह रखते आये हैं लेकिन बदले हालात में अब आपसी सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। 8 अगस्त 2021 को तालिबान ने अपनी सरकार का गठन कर लिया है। दुनिया देख रही है कि यह सरकार किस तरह काम करेगी?

तालिबन की वापसी और शंकाएं

अगस्त 2021 में दुबारा तालिबान द्वारा अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद फिर से सन 2000 के पहले वाली कट्टर-बर्बर स्थितियां बननी आरम्भ हो गयी हैं, जिनमें महिलाओं, बच्चों और गरीब-पिछड़े एथनिक समुदायों के लोगों के मानवाधिकारों का हनन आरंभ हो चुका है। 20 अगस्त के आसपास टेलीविजन के एक समाचार चैनल पर एक दृश्य दिखाया जा रहा था जिसमें कुछ तालिबानी पुरुष एक माँ से उसकी नाबालिग बेटी को जबरदस्ती छीनकर ले जा रहे थे। बहुत ही भयावह दृश्य था और इस आशंका को मजबूत करता है कि तालिबान के शासन में महिलाओं और बच्चियों का आमानवीय हद तक शोषण होना तय है। लड़के और लड़कियों को एक ही कक्षा में परदे डालकर अलग-अलग पढ़ाया जाने की खबरें भी आ रही हैं। युद्धरत अफगानिस्तान में जिस तरह वहां के संसाधनों का दोहन हुआ, विकास कार्यों का सत्यानाश हुआ और बेसिक मूलभूत सुविधाएं भी युद्ध की भेंट चढ़ गईं। उनके पुनर्निर्माण के प्रयास पिछले दो दशकों में भारत, अमेरिका और कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में किया। परन्तु तालिबान के द्वारा काबुल की सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद तमाम आधुनिक संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, संसद भवन, बांधों, जलाशयों के सामने खतरा उत्पन्न हो गया है कि तालिबान इन आधुनिक तकनीकी आधारित व्यवस्थाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट करेंगे या विश्व बिरादरी के साथ मिलकर विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे।

अभी तालिबान के लोग जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उसे देखते हुए लग रहा है कि वे देश को सन 1996 से लेकर 2001 के शासन की तरह मध्ययुगीन बर्बरता की तरफ धकेलने का काम करेंगे। गरीब एथनिक समुदायों, महिलाओं और बच्चों के तमाम मानवाधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे और अंतहीन शोषण का एक सिलसिला धर्म के नाम पर आरंभ हो जाएगा। कवियों, गीतकारों और संगीतकारों पर जिस तरह हमले हो रहे हैं उससे डर लगता है। लेखकों-पत्रकारों पर भी दबाव बढ़ेंगे हमले भी बढ़ सकते हैं। इस देश के नागरिकों में डर का आलम यह है कि अपने ही देश से बाहर भागने के लिए अमेरिका जाने वाले जहाजों के पंख तक पर लोग सवार हो गए थे और अपनी जान गंवा दी। अभी भी लगातार पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों की तरफ उनका पलायन जारी है। लोग अपना मुल्क, अपना घर, अपनी जमीन और कारोबार छोड़कर दूसरे देशों में रिफ्यूजी बनने को मजबूर है। औरतें बुरी तरह से डरी हुई हैं। उनको काम पर जाने से रोका जा रहा है। महिलाओं को एक बार फिर घरों में कैद करने के फरमान जारी होने लगे हैं।

इन सारी परिस्थितियों के बीच हमें तालिबान, अफगानिस्तान और वहां के जनसामान्य के लोगों के जीवन पर बनी फिल्मों की विषय वस्तु का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है ताकि यह पता चल सके कि तालिबान के उभार के पूर्व और उसके बाद की सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां किस तरह की थीं और उनमें पिछले तीन-चार दशकों में किस तरह का उतार-चढ़ाव या परिवर्तन घटित हुए हैं। इन परिवर्तनों के बारे में वहां की अवाम के क्या सोचती है? खालिद हुसैनी के द्वारा लिखित द काईट रनर विश्वप्रसिद्ध उपन्यास है जिसमें अमीर और हसन नाम के दो लड़कों की दोस्ती की कहानी है। अमीर बड़े बाप का बेटा है और पश्तून सुन्नी मुसलमान है जबकि हसन हजारा शिया समुदाय से है। हसन के पिता अमीर के घर के नौकर हैं और वहीँ सर्वेंट क्वाटर में रहते हैं। मालिक और नौकर के बेटों के बीच दोस्ती और जीवन के उतार-चढ़ाव को यह उपन्यास भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत करता है। इस उपन्यास का फ़िल्मी रूपान्तरण करके एक फिल्म द काईट रनर (2007) भी बनाई गई है। इस उपन्यास की कहानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी गुल्ली डंडा की कहानी से बहुत हद तक समरूपता रखती है।

ज़हन मे उठते सवाल तमाम और जिज्ञासाएँ

अपने झोले में मेवे भरकर कलकत्ता की गलियों में बेचने वाला काबुलीवाला क्या अब किसी जेल की कोठरी में बैठकर अपने महबूब वतन को उस नोस्टेल्जिया से याद करेगा जैसे गुरुदेव टैगोर की कहानी के नायक ने किया था? क्या बंगाली नगरीय भद्रलोक में बसे किसी परिवार की बेटी में वह अपनी खुद की बेटी का अक्स देख भावनात्मक रूप से काबुलीवाला फिर से जुड़ सकेगा? क्या वह सन 1947 से पहले वाले हिन्दुस्तान की तरह ट्रेन में बैठकर सुदूर पश्चिम की हिन्दुकुश की पहाड़ियों से पूरब में बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे कलकत्ता तक यात्रा कर सकेगा? बीस सालों तक अमेरिका और भारत जैसे देशों और संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न संस्थाओं की देखरेख में अफगानिस्तान में लोकतंत्र बहाली और लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण के जो काम हुए वे आगे जारी रह सकेंगे? क्या तालिबान (ज्ञानार्थी) ‘बैड’ से ‘गुड’ बनकर बदली हुई विश्वव्यवस्था में अपने शासन को अंतराष्ट्रीय स्वीकार्यता दिला सकेंगे? क्या हाथ में आधुनिक बंदूकें लिए हुए हर चौराहे पर खड़े तालिबान लड़ाकों वाला शासन महिलाओं, बच्चों और अमन व तरक्कीपसंद अवाम को स्वतंत्र माहौल में जीने देगा? नाबालिग लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाने से लेकर कवियों, संगीतकारों और गायकों को मार देने की घटनाएँ फिर से मध्युगीन बर्बरता की तरफ इस खूबसूरत मुल्क को फिर से धकेल नहीं रही? चीन रूस और पाकिस्तान जिस तरह तालिबान से बातचीत कर रहे हैं क्या वह नए खतरों की तरफ संकेत नहीं कर रहा? तालिबान और पाकिस्तान का गंठजोड़ भारत और अन्य पडोसी देशों में फिर से आतंकवाद के प्रसार में सहयोग कर साउथ एशिया में फिर से अस्थिरता नहीं पैदा करेंगे? इस समय ऐसे ही तमाम सवाल अमेरिका और अन्य देशों की सेना के वापस जाने और तालिबान द्वारा काबुल की सत्ता पर कब्जा करने के बाद एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने खड़े हैं।

तालिबान की वापसी के मायने

अफगानिस्तान की सत्ता पर 20 साल बाद फिर से तालिबान ने कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के लोग बहुत ही बहादुर माने जाते हैं लेकिन पहले द्विध्रुवीय विश्व के दौर में दो महाशक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में फंसने के बाद जो कट्टरवादी ताकतें वहां पर पैदा हुई और धर्म के नाम पर जिन्होंने महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार और अन्याय किए वह आज फिर पूरी दुनिया के सामने एक चुनौती के रूप में खड़ी हो गई है। टैगोर का काबुलीवाला कलकत्ता की जेल में बंदी के समय अपने वतन को याद करता है ऐ मेरे प्यारे वतन ए मेरे बिछड़े चमन तुझपे दिल कुर्बान। आज उसी प्यारे देश को काबुलीवाला तालिबान के डर से छोड़कर भागने में लगा है। भागते और जान गंवाते निर्दोष लोग पूरी दुनिया के सभ्य समाजों के सामने एक प्रश्नचिन्ह की तरह खड़े हैं। अफ्रीका महाद्वीप (यमन, जार्डन, सीरिया, सोमालिया) के देशों से लेकर अफगानिस्तान तक विभिन्न एथनिक समुदायों में सत्ता और संसाधनों पर कब्जे को लेकर युद्ध की स्थितियां उत्पन्न हुईं और ये देश युद्धों के चलते तबाह हो गये। बेरोजगारी, भुखमरी ने इन देशों को अराजकता की परिस्थितियों में ढकेल दिया। लोग अपने ही देशों में रिफ्यूजी कैम्पों में बदहाली की जिंदगी जीने को विवश हुए। महिलाओं और बच्चियों को सेक्स स्लेव बनाकर अंतहीन शोषण किया गया।

इस्लामिक स्टेट और तालिबान भी इन्ही कृत्यों के लिए बदनाम हैं। मानवाधिकारों का हनन और बड़े पैमाने पर विस्थापन आज अफगानिस्तान के दयनीय हालत को बयां करता है। युद्ध और गृहयुद्ध जब भी होंगे महिलायें और बच्चे सबसे ज्यादा मुश्किल झेलेंगे। चरमपंथियों के कारण पैदा हुए युद्ध और तबाही की शिकार एक यज़ीदी महिला नादिया मुराद की आत्मकथा है लास्ट गर्ल: माय स्टोरी ऑफ़ कैप्टिविटी एंड माय फाइट अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट जो बताती है कि युद्ध एक जघन्य पुरुषवादी खेल है जो महिलाओं के उपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए लड़ा और खेला जाता है। यह पुस्तक यज़ीदी धर्म के मानने वालों के उपर सुन्नी लोगों के शोषण का विवरण प्रस्तुत करती है जिसका मुख्य कारण दोनों समुदायों के बीच का परम्परागत घृणा और अविश्वास है।

दुनिया भर के सिनेमा में हैं अफगानिस्तान के लोग

अफगानिस्तान में बहुत सारे फिल्मकार, संगीतकार और अभिनेता-अभिनेत्री हुए हैं जो दुनिया के कई देशों में अच्छा काम कर रहे हैं। बॉलीवुड के शानदार पटकथा लेखक और अभिनेता कादर खान काबुल में ही सन 1937 में पैदा हुए थे। अफगानी अभिनेत्री वरीना हुसैन ने हिंदी फिल्म लवयात्री और दबंग 3 में काम किया। फिल्म जंजीर के ‘यारी है इमान मेरा यार मेरी ज़िन्दगी’ वाले शेरखान (प्राण) भी सिनेप्रेमियों को अभी भी याद हैं। अफगानिस्तान मूल के कई अभिनेता और अभिनेत्री दुनिया भर में मशहूर हैं। अनीता देवी महेन्द्रू भी इंडियन-रसियन मूल से जुडी अफगान-अमेरिकन अभिनेत्री हैं।

अजिता गनिज़ादा अमेरिकन अभिनेत्री हैं जबकि नीलोफर अफगान-कनाडियन निर्देशक, अभिनेत्री एवं पत्रकार हैं. मोजदाह जमालजादा (सिंगर अभिनेत्री), लीना आलम (अभिनेत्री), ममनून मक्सूदी (अभिनेता), एहसान अमान (अफगान-अमेरिकन गायक) सिद्दीक बारमाक (निर्माता-निदेशक) एवं डॉ. सहरा करीमी (पीएचडी डिग्रीधारी प्रथम अफगान फिल्म निदेशक) हैं। वर्तमान हालत में ये हस्तियाँ फिल्म निर्माण में कोई काम नही कर पाएंगी और उनकी जान को भी खतरा रहेगा। पहले भी अफगानिस्तान में युद्ध के हालात और सन 1996 से 2001 तक दकियानूस तालिबान के शासन के दौरान कई फिल्मकार और कलाकार देश के बाहर चले गए और फिल्मों का निर्माण किया।

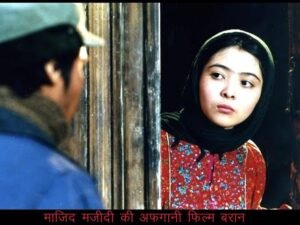

उदाहरण के लिए रूस में शीरीन गुल-ओ-शीर आगा सीरिज की तीन फ़िल्में बनीं। इसी तरह लंदन में आशियाना और खानाबदोश, दो आताश, अमेरिका में अल-क़रेम, पाकिस्तान में शिकस्त, तजाकिस्तान में अफताब ए बिगरूब, जर्मनी में किडनैपिंग, इटली में ग्रिदामी और फ़्रांस में खाकसार-ओ-खाक फ़िल्में बनायी गयीं। हिन्दुस्तान से फिरोज खान की धर्मात्मा, खुदा गवाह और अमेरिकन फिल्म द बीस्ट का निर्माण अफगानिस्तान में हुआ। अन्य फ़िल्में रेम्बो 3, काबुल एक्सप्रेस, एस्केप फ्रॉम तालिबान (बॉलीवुड), इन दिस वर्ल्ड (ब्रिटिश), काइट रनर (हॉलीवुड) अफगानिस्तान में फिल्माई गयीं। बरान मशहूर ईरानी फिल्म निर्माता माजिद मजीदी की फिल्म है जो इरान-अफगानिस्तान सीमा पर रहने वाले अफगान शरणार्थियों के जीवन पर केन्द्रित है। बरान का अर्थ होता है बारिश। एक मजदूर लड़के और लड़की के प्रेम की यह अद्भुत कहानी है। यहाँ हम अफगानिस्तान और वहां के जनजीवन पर बनी फिल्मों के माध्यम से वर्तमान हालात को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ फ़िल्में इस प्रकार हैं :

काबुलीवाला (1961), खुदा गवाह(1992), कंधार (2001), तालिबान (2003), ओसामा (2003), अर्थ एंड एशेज (2004), ज़ोल्ख्यास सीक्रेट (2006), काबुल एक्सप्रेस (2006), द काइट रनर (2007), काबुल किड (2008), ओपियम वार (2008), रेस्ट रेपो (2010), द ब्लैक टूलिप (2010), द पेसेंस स्टोन (2012), बुज्काशी बॉयज (2012), मदरसा (2013), बज्म : एन अफगान लव स्टोरी (2013), अ फ्यू क्यूबिक मीटर्स ऑफ़ लव (2014), मीना वाकिंग (2015), अ लैटर टू द प्रेसिडेंट (2017), ब्लैक काईट (2017), ओमेर्टा (2017), 12 स्ट्रांग(2018), व्हाई (2019)।

काबुलीवाला और एस्केप फ्रॉम तालिबान सिर्फ एक रूपक भर नहीं

सुष्मिता बनर्जी जांबाज नामक एक अफगान से शादी करके उसके वतन जा बसी थीं। उन्हें तालिबान के दबाव में परदे में और घर की चारदीवारी में रहना पड़ा था। उनके गाँव में न बिजली है, न डाकखाना और न ही फोन। घर के बाहर बिना किसी मर्द को साथ लिए वे जा नहीं सकते. ऐसी ही तमाम दकियानूसी बंदिशों से उन्हें लड़-लड़ कर जीना पड़ता है। लेकिन वे एक पढ़ी-लिखी आधुनिक विचारों की साहसिक महिला थीं इसलिए वे परिस्थितियों के सामने सरेंडर करने की जगह सामना करती हैं। सुष्मिता की आत्मकथा काबुलीवाला’ज बंगाली वाइफ के फिल्मी रूपांतरण एस्केपफ्रॉम तालिबान में उनका लिखा एक डिस्क्लेमर फ़िल्मी परदे पर दिखता है: यह फिल्म मेरे व्यक्तिगत अनुभवों का नाटकीय पुनर्चित्रण है। यह चित्रण इस्लाम के विरुद्ध नहीं बल्कि उन्मादी कट्टरपंथियों द्वारा एक ऐसे धर्म को विकृत करने के विरुद्ध है जो शांति का पक्षधर है। मुझे इस्लाम की कुरान में दी गई उन सूराओं से शक्ति मिली है जो मुझे मेरी अफगानी सास ने तब सिखाई थी जब मैं अपनी यातनाओं से मुक्ति पाने के लिए छटपटा रही थी। काबुलीवाला गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की कहानी थी और उस कहानी के ऊपर बलराज साहनी को लेकर एक फिल्म बनी।

सुष्मिता बनर्जी औरतों के हक के लिए लड़ी और सन 1988 से 1995 तक 8 साल घुटन भरे तालीबानी माहौल में रहीं। जिस समय सुष्मिता अफगानिस्तान गयीं उस समय सोवियत और उभरते हुए तालिबान के बीच सिविल वार छिड़ा हुआ था। तालिबान के नियम कानून जबरदस्ती लोगों पर थोपे जा रहे थे। महिलाओं को बुर्के और घरों की चारदीवारी में कैद किया जा रहा था। पुरुष कई शादियाँ कर रहे थे. लड़कियों के लिए स्कूलों के दरवाजे बंद हो रहे थे। बंगाली भद्रलोक से एक पढ़ी-लिखी आजादख्याल लड़की सुष्मिता के लिए यह सारे अनुभव बेहद असहज करने वाले थे। उन्होंने अपने घर और बाहर तालिबान और उनके दकियानूसी कानूनों के खिलाफ आवाज उठाना शुरु किया लेकिन उन्हें इसकी लगातार कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें काबुल जाकर पता लगा कि वे अपने पति की दूसरी पत्नी है और उसने झूठ बोलकर शादी की थी। उन पर इस्लाम अपनाने का भी दबाव पड़ा। इस फिल्म से पता चलता है कि तालिबान के लड़ाके सच्चे इस्लाम को लागू करने के लिए तमाम तरह की बंदिशें वहां के आदमी और औरतों पर थोपते हैं जैसे कि हर व्यक्ति को पांच वक्त का नमाज पढ़ना होगा, रोजा रखना होगा, रोजे के समय किसी के घर दिन में चूल्हा नहीं जल सकता, शादी-ब्याह में किसी के घर में संगीत और नृत्य नहीं हो सकता, औरतें पर्दे में रहेंगी और घर के बाहर बिना किसी मर्द को साथ लिए नहीं जा सकती। तालिबानी शासन में अंग्रेजी दवाओं से किसी का उपचार नहीं हो सकता। हकीम और मौलवी ही सारी बीमारियों को तंत्र-मन्त्र झाड़-फूंक से ठीक करेंगे। मर्दों को एक से अधिक शादियां करने की इजाजत होगी और औरतें उनके हुकुम का पूरी तरह से पालन करेंगी। कोई अपने घर में बंदूक और अन्य हथियार नहीं रखेगा बल्कि मस्जिद में जमा कर देगा।

यह सब देखते और झेलते हुए सुष्मिता बनर्जी सन 1995 में किसी तरह अपने घर कलकत्ता लौट पायी थीं। सन2013 में हालात सुधरने पर अफगानिस्तान वापस गई और महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए काम करना आरम्भ किया लेकिन कट्टरपंथियों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी। सुष्मिता बनर्जी ने अपने साथ घटी घटनाओं का जिक्र अपनी आत्मकथा में किया है। काबुलीवाला कहानी और सुष्मिता बनर्जी की आत्मकथा दोनों ही मानवीय संवेदना को झकझोरने वाली वृत्तान्त है और दोनों के ऊपर ही बेहतरीन फिल्में बनी हैं। दोनों ही फिल्मों में लड़कियों के पिता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है वह तमाम नियम-कानूनों, पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर मिनी और सुष्मिता दोनों को अवसर उपलब्ध कराते हैं। खुदा गवाह फिल्म रविन्द्रनाथ टैगोर की काबुलीवाला कहानी में थोड़े हेर-फेर के साथ बनाई गयी थी जो अफगान और हिन्दुस्तानी माहौल की खिचड़ी के कारण निरुद्देश्य फिल्म लगती है।

ब्रिटिश मूल की पत्रकार योने रिडले अपनी पुस्तक इन द हैंड्स ऑफ़ द तालिबान में लिखती हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की कस्टडी में रहने के दौरान वे इस्लाम के सिद्धांतों के बारे में पढने और जानने के बाद इस्लाम धर्म अपना लिया। वे बताती हैं कि कुरान महिलाओं को अध्यात्म, धन और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देता है। बॉलीवुड फिल्म काबुल एक्सप्रेस (2006) में स्टार न्यूज़ के दो पत्रकारों सुहेल खान (जान अब्राहम) और जय कपूर (अरसद वारसी) को अफगानिस्तान भेजा जाता है ताकि वे सन 2001 में अमेरिका के नेतृत्व में चल रहे एंटी तालिबान कैम्पेन के बाद आये बदलावों की रिपोर्टिंग कर सकें। युद्ध से बर्बाद हुए देश के हालत देखकर दोनों बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे टैक्सी से अफगानिस्तान के भ्रमण पर निकलते हैं और तालिबान की गिरफ्त में आने से भी बचते हैं। वे अमेरिकन महिला पत्रकार जेसिका बेकहम (लिंडा अर्सेनियो) से मिलते हैं जो राउटर समाचार एजेंसी की तरफ से अमेरिका के तालिबान के खिलाफ अभियान को रिपोर्ट करती है। ये तीनों पत्रकार साथ हो लेते हैं। आगे वे तालिबानी लड़ाके इमरान खान (सलमान शाहिद) की पकड़ में आ जाते है। इमरान भी उनकी गाड़ी में साथ-साथ घूमता है और वर्षों पहले अनजान स्थान पर रह रही अपनी पत्नी और बेटी से मिलता है। असल में वह पाकिस्तानी आर्मी का जवान है जो सन 1980 में मुजाहिद्दीन विद्रोहियों के समर्थन में अफगानिस्तान आया था और सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई में उनके साथ था। अब उसे पाकिस्तान वापस जाना है लेकिन जब वह अपने देश की सीमा में घुसना चाहता है सेना के जवान उसे अनुमति नहीं देते। आपसी लड़ाई में सलमान मार दिया जाता है। इस फिल्म के कुछ हिस्सों में अफगानिस्तान के हाजरा शिया समुदाय को तालिबान से भी ज्यादा खतरनाक, डकैत, जंगली असभ्य आदि कहा गया था जिसके कारण अफगान सरकार ने इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया था। हाजरा समुदाय तालिबानों द्वारा बहुत ही उत्पीडित किया गया था इसलिए यह एक सम्वेदनशील मुद्दा बन गया था। अफगानिस्तान का संविधान आधिकारिक तौर पर 14 जातीय समूहों को मान्यता देता है, ये हैं- पश्तून, ताजिक, हजारा, उज्बेक, बलूच, तुर्कमेन, नूरिस्तानी, पामिरी, अरब, गुजर, ब्राहुई, किजि़लबाश, आइमाक और पशाई। एक ज़िम्मेदार लोकतान्त्रिक देश के सिनेमा उद्योग बॉलीवुड को ऐसी गलतियों से बचना चाहिए जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हों।

लोकतंत्र के पक्ष में पंजशीर की पहलकदमी

पंजशीर नदी घाटी का शेर अहमद शाह मसूद व उनके बेटे अहमद मसूद आज भी तालिबान से टक्कर ले रहे। सोवियत भी इस घाटी पर कब्जा नही कर सके और तालिबान का भी कभी कब्जा नहीं रहा। अमन और लोकतंत्र समर्थक नागरिक समूह भी तालिबान का विरोध कर रहे हैं। पंजशीर को ‘पंजशेर’ भी कहते हैं जिसका मतलब ‘पांच शेरों की घाटी’ होता है। काबुल के उत्तर में 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस घाटी के बीच पंजशीर नदी बहती है। हिंदुकुश के पहाड़ भी इससे ज्यादा दूर नहीं। पंजशीर घाटी के हर जिले में ताजिक जाति के लोग मिलेंगे। ताजिक अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े एथनिक ग्रुप हैं, देश की आबादी में इनका हिस्सा 25-30% है। पंजशीर में हजारा समुदाय के लोग भी रहते हैं जिन्हें चंगेज खान का वंशज समझा जाता है। इसके अलावा पंजशीर में नूरिस्तानी, पशई जैसे समुदायों के लोग भी रहते हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका की कोशिशों के चलते थोड़ा-बहुत विकास यहां का भी हुआ है। मसलन आधुनिक सड़कें बन चुकी हैं। इसके अलावा एक नया रेडियो टावर लगा है जिससे घाटी के लोग काबुल से चलने वाले रेडियो चैनल्स को सुन पाते हैं। मगर मूलभूत सुवविधाओं की यहां खासी कमी है। तालिबान और पंजशीर के नेशनल अलायंस के बीच युद्ध जारी है जिसके कारण यहाँ के बहादुर लोगों का जीवन भी संकट में है. अफगान महिलाएं अपनी आज़ादी और अधिकारों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। सच तो यही है कि अफगान नागरिक ही अपने देश को बर्बरता की तरफ जाने से रोक सकते हैं। विश्व के देशों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए।

हालात बद से बदतर होने के बावजूद जीवन की उम्मीद बाकी है

वे लोग कैसे इन्सान होते होंगे जो न गाना गाते हैं न संगीत सुनते हैं न ही फ़िल्में देखते हैं और न ही गीत-संगीत से जुड़े लोगों को बर्दाश्त करते हैं। तालिबानियों ने 30 अगस्त को अफगानी लोक गायक फवाद अन्द्रराबी का अपहरण किया और गोली मारकर हत्या कर दी। इसके पहले भारतीय मूल के राउटर न्यूज एजेंसी के फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या भी तालिबान ने कर दी थी। अफगानिस्तान जैसे खूबसूरत लोकेशन वाले देश में और उनकी कहानियों पर कई फ़िल्में बनी हैं। वहां के कलाकर दुनिया के कई देशों में काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि खुदा गवाह फिल्म और अफगान जलेबी गीत (फिल्म-फैंटम) वाली फ़िल्में भविष्य में भी बनती रहेंगी। नयी परिस्थियाँ नए विषय भी उपलब्ध कारायेंगी परन्तु अभी हमे वहां के गरीबों, बेघरों, कमजोर एथनिक समुदायों और महिलाओं की चिंता करके उनकी मदद करनी होगी।

पत्रकार सुमैया अली (2021) बताती हैं कि, ‘भारत ने अफगानिस्तान में संसद (700 करोड़) सलमा बाँध (1700 करोड़) और जरांज-डेलारम हाईवे (1100 करोड़) बनाने जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया। अन्य कई छोटे-बड़े प्रोजेक्ट पर भी करोडो रूपये खर्च हुए लेकिन चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी के बीच भारत को तालिबान से काम निकालना और इस क्षेत्र में शांति बनाये रखना आसान नहीं होगा’। दोनों देशों के बीच व्यापार और लोगों के आवागमन पर भी प्रतिकूल असर पड़ना तय है. कंधार जैसी आतंकवादी प्लेन हाईजैक की घटनायें भारतीयों को भूली नहीं हैं फिर भी बदली हुई विश्व व्यवस्था में अपने परम्परागत मित्र देश रूस के सहयोग से अफगानिस्तान में हमे अपने हितों को सुरक्षित रखने हेतु सधी हुई रणनीति पर चलना होगा।

अफगानिस्तान की वर्तमान दशा और दिशा को केंद्र में लिखा गया यह आलेख महत्वपूर्ण है। सिनेमा के माध्यम से उठाए गए मुद्दे महत्वपूर्ण है सर। इतनी गहन से विश्लेषण के लिए हम सब पाठक वर्ग आपका आभार व्यक्त करते हैं☺️☺️??

Very nice

पूरे जीवन में उतनी फिल्में नहीं देखी है मैंने जितना आप एक ही लेख में दिखा देते हैं या उसका सजीव चित्रण कर देते हैं। फिर लगता है कि देखनी चाहिए। लिखते रहिये सर। आपके माध्यम से बहुत ही बेहतरीन, एक से बढ़कर एक लेख पढ़ने को मिलते रहते हैं। इसके माध्यम से भारतीय सामाजिक परिवेश को जानने और समझने का नया नजरिया मिलता है। बहुत बहुत बधाई व साधुवाद सर।

बेहतरीन और धारदार विश्लेषण सर। साधुवाद आपको।

अंतराष्ट्रीय मुद्दे पे लिखा गया ये लेख अति महत्वपूर्ण है ।सिनेमा के माध्यम से अफगानिस्तान की प्रतिभाओं को बहुत अच्छे ढंग से चित्रण किया गया है।वर्तमान समय में जो स्थिति अफगानिस्तान में चल रही है इसपे ये लेख अति महत्वपूर्ण है।

??????

*सिनेमा में अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में सिनेमा* थीम पर केंद्रित राकेश कबीर का शोधपरक और पठनीय आलेख *सिनेमा में जो अफगानिस्तान है वह तालिबान वाला नहीं है* पढ़ा।

यह आलेख सिनेमा के बहाने अफगानिस्तान की शासन और समाज व्यवस्था, रहन – सहन, वहां के लोगों की चिंताओं एवं डर, महिलाओं और बच्चियों की दिल दहला देनेवाली स्थितियों, धर्म और शरिया के नाम पर मध्ययुगीन बर्बरता और प्रगति एवं शिक्षा विरोधी नीतियों का कारुणिक और विचलित कर देने वाला आख्यान प्रस्तुत करता है।

हां, यह सच है कि बचपन में पढ़ी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जिस प्रसिद्ध और मर्मस्पर्शी कहानी *काबुलीवाला* और मेवों के निर्यातकर्ता खूबसूरत देश अफगानिस्तान के बारे में कच्चे – पक्के तौर पर जो थोड़ा बहुत जानते रहे हैं, वह अब बहुत पीछे छूट चुका है। आज जिस तरह के हालात वहां बने हैं और बन रहे हैं वे तात्कालिक रूप से भले ही पाकिस्तान, रूस, तुर्की और चीन जैसे देशों के हितों को साधते हों किंतु आगे चलकर तालिबानी बर्बरता और पागलपन से उपजने वाली आग की आंच इन देशों को भी अपनी लपेट में लिए बगैर नहीं रहेगी। यही नादानी कर अमेरिका इस खेल में अपने हाथ बुरी तरह से जला चुका है। अन्य देशों को इससे सबक लेना चाहिए क्योंकि तालिबान और उसके सहयोगी/समर्थक संगठन *भस्मासुर* सरीखे हैं। सच यह भी है कि आज अफगानिस्तान के करोड़ों नागरिक ही नहीं आसपड़ोस के देशों सहित दुनिया के तमाम अमन और तरक्कीपसंद देशों के नागरिक इस देश की भयावह स्थितियों की कल्पना मात्र से चिंतित और दुखी हैं जिनमें हम -आप भी शामिल हैं।

बहरहाल, आपने अपने लेख में हिंदी फिल्मों के साथ – साथ दुनिया की अन्य भाषाओं में अफगानिस्तान की पृष्ठभूमि पर अथवा वहां के चरित्रों/कथानको पर बनी फिल्मों और उनकी विषयवस्तु पर विस्तार में किंतु सटीकता से प्रकाश डाला है। सुष्मिता बनर्जी की आत्मकथा *काबुलीवालाज बंगाली वाइफ* पर आपका विश्लेषण वहां की स्थितियों की वास्तविक तस्वीर पेश करता है। सुना है अफगानी लोग हिंदी फिल्मों को बड़े चाव से देखते हैं।हिंदी फिल्मों के गीत गुनगुनाते हैं। कई हजार अफगानी युवक – युवतियां हिंदुस्तान के शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ले रहे हैं और कई छात्र – छात्रा हिंदी की भी पढ़ाई कर रहे हैं। इस आलेख को पढ़ते समय जब हम इन मासूम नौजवानों की मन:स्थितियों की कल्पना करते हैं तो मन दुखी हो उठता है क्योंकि इस देश के लोगों से हमारे देशवासियों को भी प्यार है।

समग्र रूप से आपका यह आलेख भी बेहद प्रासंगिक विषय पर सभी अनुषंगी पहलुओं को समाविष्ट कर विस्तार से तथ्यों को सामने रखता है और इसे *चूके नहीं* (not to be missed) की श्रेणी में रखने का पात्र बनाता है। आलेख की निम्नलिखित टिप्पणियों/सम्मत्तियों ने विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया:

– ” (अफगानिस्तान में) सन 2000 के पहले वाली कट्टर – बर्बर स्थितियां बननी आरंभ हो गई हैं….कवियों, गीतकारों और संगीतकारों पर जिस तरह हमले हो रहे हैं उससे डर लगता है….महिलाओं को एक बार फिर घरों में कैद करने के फरमान जारी होने लगे हैं।”

– “…भागते और जान गंवाते निर्दोष लोग पूरी दुनिया के सामने एक प्रश्न चिह्न की तरह खड़े हैं…।”

– ” ….युद्ध और गृहयुद्ध जब भी होंगे, महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा मुश्किल झेलेंगे।”

– “..युद्ध एक जघन्यवादी पुरुषवादी खेल है जो महिलाओं के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए लड़ा और *खेला जाता है।*

-…बादशाह मर जाते हैं, बादशाहत जिंदा रहती है। तख्त का एक शासक होता है उसे बांटकर नहीं चलाया जा सकता। अमेरिकी जा चुके हैं (और) कट्टर तालिबानी अब बंदूकों के बल पर काबुल पर राज करेंगे।”

– “….सच तो यही है कि अफगान नागरिक ही अपने देश को बर्बरता की तरफ जाने से रोक सकते हैं। विश्व के देशों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए।”

-“…*वे लोग कैसे इंसान होते होंगे जो न गाना गाते हैं,न संगीत सुनते हैं,न ही फिल्में देखते हैं और न ही गीत-संगीत से जुड़े लोगों को बर्दाश्त करते हैं।*

इस एक और चिंतनपरक एवं शोधपरक (किंतु दिलचस्प) आलेख के लिए आपको बहुत – बहुत बधाई और शुभकामनाएं।

******

– डॉ गुलाबचंद यादव

मुंबई

आलेख में सिनेमा के बहाने अफगानिस्तान की शासन और समाज व्यवस्था, रहन – सहन, वहां के लोगों की चिंताओं एवं डर को बखूबी रेखांकित किया है ।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में आपके द्वारा चयनित विषय पर शोध आलेख लिखना महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय है । ऐसे समय में तालिबान, अफगानिस्तान और वहां के जनसामान्य के लोगों के जीवन पर बनी फिल्मों की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना आवश्यक है जिससे यह अध्ययन किया जा सके कि तालिबान के उभार के पूर्व और उसके बाद की सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां किस तरह की थीं और पिछले तीन-चार दशकों में उनमें किस तरह के परिवर्तन घटित हुए हैं। साथ ही इन परिवर्तनों ने वहां की अवाम पर क्या प्रभाव डाला है ।

निश्चित रूप से वर्तमान अफगानिस्तान उतना सुनहरा, शांत उत्सवधर्मी नहीं रह गया है, जितना भारतीय सिनेमा और साहित्य में दिखाई देता है । तालिबानी बर्बरता के जो नजारे दिखाई दे रहे हैं, वे भविष्य में बेहद खतरनाक हो सकते हैं । लेखक ने अपने लेख में हिंदी फिल्मों के साथ – साथ दुनिया की अन्य भाषाओं में अफगानिस्तान की पृष्ठभूमि पर अथवा वहां के चरित्रों/कथानको पर बनी फिल्मों और उनकी विषयवस्तु पर सारगर्भित और सविस्तार विश्लेषण किया है जिसके लिए आपको बहुत बधाई…. ???

गंभीर और प्रासंगिक लेखन

गांव के गोठ का जवाब

ग़ज़ब आ-लेख

अल्पज्ञान से ओतप्रोत, बचकाना और कुंठित मानसिकता का संग्रह है….. हास्यास्पद भी…..कुल मिलाकर बदमज़ा खिचड़ी परोस दी गई है…. बतौर आर्टिकल.

लेखक ने तालिबान और तालिबानियत पे तबीयत भर बदबूदार वमन किया मगर हाज़मा ख़राब होने की वजहों (कारणों) को ग़टाग़ट ग़टाग़ट….

यही नहीं,

अफ़ग़ानिस्तान के भीतर रशिया + अमेरिका के 3-4 दशकों के ज़ुल्मों जबर (आशिक़ी) और उसकी ज़हरीली पैदावार पे नींद की गोलियां भी गटक लीं…..

घर-दुआरी, गली- कूचों, सड़क- चौराहों पे एके 47 अफ़ग़ानी नागरिकों पे ताने हुए तथाकथित लोकतंत्र स्थापित करनेवाले गोरे और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का, नये भर्ती रंगरूटों को, बेगुनाह अफ़ग़ानी नौजवानों के सिर और सीनों पर गोलियां दाग़ने का फ़रमान जारी करने वाली फ़ौज से ख़ूब गहरा याराना निभाया है लेखक ने…..

लेख में गूगल और फ़ासिस्ट मीडिया से चुराए बेहतरीन आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं लेकिन अफ़्ग़ानिस्तान में दशकों से तथाकथित लोकतंत्र स्थापना के लिए क़ब्ज़ा जमाए बैठी “बेचारी” विदेशी गोरी फ़ौज और मज़लूम अफ़ग़ानी नागरिकों की हत्याओं के आंकड़े भी डाल दिए जाते तो खिचड़ी में शायद थोड़ा तो मज़ा आ ही जाता….

विदेशी सेना के भागने पर अफ़ग़ाननियों को (बतौर देश) क्या करना चाहिए था- ये लेखक महोदय भुला बैठे……. ?

इसमें कोई शक नहीं लेखक ने बड़ी मेहनत की है-काश के अफ़ग़ानी क़बीलों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक संपदा और संपन्नता पे भी ज्ञानार्जन कर लेते तो पाठकों/समर्थकों का और कल्याण हो जाता……

लेखक जी अगर भारत के हैं तो शायद उम्रदराज़ भी होंगे- क्योंकि उन्हें पिछले 30-35 बरसों से भारत देश के “भीतरी हिस्सों” में कुछ विशेष प्रकार की जातियों- प्रजातियों का लगातार चलाया जाने वाला आतंकवादी षड्यंत्र, गतिविधियां, संचालन, प्रश्रय और आतंकियों का बचाव किए जाने वाली नीतियों/परंपराओं का ज़र्रा बराबर भी भान नहीं है…. चेहरों पे लगी गंदगी आईने (तालिबानियों) पे कपड़ा फेर साफ़ करके मिटाने का झुनझुना (कुछ वक़्त को सही) तालिबानों ने थमा तो दिया ही है….

ख़ैर………

लब्बोलुबाब ये है के

विषगुरु की श्रेष्ठता के दंभ का जीता जागता शाब्दिक संग्रह है ये आलेख…….

इसमें क्या शक के संपादक मंडली की बग़ैर रज़ामंदी आलेख छप गया…..!!

ग़ज़ब आ-लेख

अल्पज्ञान से ओतप्रोत, बचकाना और कुंठित मानसिकता का संग्रह है….. हास्यास्पद भी…..कुल मिलाकर बदमज़ा खिचड़ी परोस दी गई है…. बतौर आर्टिकल.

लेखक ने तालिबान और तालिबानियत पे तबीयत भर बदबूदार वमन किया मगर हाज़मा ख़राब होने की वजहों (कारणों) को ग़टाग़ट ग़टाग़ट….

यही नहीं,

अफ़ग़ानिस्तान के भीतर रशिया + अमेरिका के 3-4 दशकों के ज़ुल्मों जबर (आशिक़ी) और उसकी ज़हरीली पैदावार पे नींद की गोलियां भी गटक लीं…..

घर-दुआरी, गली- कूचों, सड़क- चौराहों पे एके 47 अफ़ग़ानी नागरिकों पे ताने हुए तथाकथित लोकतंत्र स्थापित करनेवाले गोरे और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का, नये भर्ती रंगरूटों को, बेगुनाह अफ़ग़ानी नौजवानों के सिर और सीनों पर गोलियां दाग़ने का फ़रमान जारी करने वाली फ़ौज से ख़ूब गहरा याराना निभाया है लेखक ने…..

लेख में गूगल और फ़ासिस्ट मीडिया से चुराए बेहतरीन आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं लेकिन अफ़्ग़ानिस्तान में दशकों से तथाकथित लोकतंत्र स्थापना के लिए क़ब्ज़ा जमाए बैठी “बेचारी” विदेशी गोरी फ़ौज और मज़लूम अफ़ग़ानी नागरिकों की हत्याओं के आंकड़े भी डाल दिए जाते तो खिचड़ी में शायद थोड़ा तो मज़ा आ ही जाता….

विदेशी सेना के भागने पर अफ़ग़ाननियों को (बतौर देश) क्या करना चाहिए था- ये लेखक महोदय भुला बैठे……. ?

इसमें कोई शक नहीं लेखक ने बड़ी मेहनत की है-काश के अफ़ग़ानी क़बीलों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक संपदा और संपन्नता पे भी ज्ञानार्जन कर लेते तो पाठकों/समर्थकों का और कल्याण हो जाता……

लेखक जी अगर भारत के हैं तो शायद उम्रदराज़ भी होंगे- क्योंकि उन्हें पिछले 30-35 बरसों से भारत देश के “भीतरी हिस्सों” में कुछ विशेष प्रकार की जातियों- प्रजातियों का लगातार चलाया जाने वाला आतंकवादी षड्यंत्र, गतिविधियां, संचालन, प्रश्रय और आतंकियों का बचाव किए जाने वाली नीतियों/परंपराओं का ज़र्रा बराबर भी भान नहीं है…. चेहरों पे लगी गंदगी आईने (तालिबानियों) पे कपड़ा फेर साफ़ करके मिटाने का झुनझुना (कुछ वक़्त को सही) तालिबानों ने थमा तो दिया ही है….

ख़ैर………

लब्बोलुबाब ये है के

विषगुरु की श्रेष्ठता के दंभ का जीता जागता शाब्दिक संग्रह है ये आलेख…….

इसमें क्या शक के संपादक मंडली की बग़ैर रज़ामंदी आलेख छप गया…..!!

[…] […]

[…] […]