माथे पर बड़ी सी बिंदी और झक सफ़ेद मुस्कान चित्रा सहस्रबुद्धे के व्यक्तित्व की खास पहचान है। बेशक उनका व्यवहार बहुत सरल है और उनकी आत्मीयता इतनी गहरी है कि ऊपर से नहीं मालूम देता कि उनका वैचारिक वैभव क्या है लेकिन जब वह साधारण जन और लोकविद्या जन आंदोलन के बारे में धाराप्रवाह बोलने लगती हैं तब आश्चर्य होता है। बनारस के शिल्पकार समाजों का आँकड़ा और उनकी बदहाली के कारणों पर चित्राजी पूरे भरोसे के साथ अपनी मजबूत राय रखती हैं। उन्हें भरोसा है कि एक समय ऐसा आएगा जब लोकविद्या अकादमिक दुनिया के वर्चस्व को टक्कर देगी। हालांकि वह मानती हैं कि बिना व्यापक आंदोलन के इसका साकार होना संभव नहीं है। इसी कठिन और असंभव काम को संभव बनाने के लिए चित्रा सहस्रबुद्धे लगी हुई हैं। उनकी बैठक विश्व साहित्य की उम्दा किताबों से भरी है। एक पूरी दीवार पर लगे ब्लैक बोर्ड पर लोकविद्या जन आंदोलन की प्रक्रिया और पड़ावों की योजनाओं का व्यापक विवरण है। उनके घर जाने पर मैं सबसे पहले उसी को ध्यान से देखती हूँ जिसमें हमेशा कुछ न कुछ नया आयाम जुड़ा मिलता है।

एकबारगी किसी को लग सकता है कि योजनाओं का ऐसा विस्तार साकार कब होगा? लेकिन चित्रा और सुनील सहस्रबुद्धे को विश्वास है कि इन योजनाओं के पूरे होने की वजह यह है कि ये समाज जीवित लेकिन जबरन बहिष्कृत किए गए समाज हैं। इनका हक छीन लिया गया है। इनका उत्पादन सस्ते में हड़प लिया जाता है लेकिन इनकी आवश्यक आवश्यकताएँ भी इतनी महंगी हैं कि वे उन्हें पूरा करते हुये हमेशा विपन्न बने रहते हैं। हमें इसी बात पर फोकस करना है कि इन समाजों के उत्पादों को इज्जत और सही दाम मिले। यह होगा ही होगा।

चित्रा जी की जड़ें बनारस से लेकर पूना और इंदौर तक फैली हुई हैं और अंततः वे बनारस की ही होकर रह गईं। उनकी ननिहाल बनारस में थी। उनके नाना गोविंद शास्त्री दुग्वेकर बनारस की राजनीति और संस्कृति के एक महत्त्वपूर्ण किरदार रहे हैं। वे हरिश्चंद्र नाट्य समिति के सदस्य थे। इस नाटक कंपनी के लिए नाटक लिखते थे और खेलते भी थे। उनका लिखा नाटक ‘महाराणा प्रताप’ दूर-दूर तक चर्चा में था। वे तंत्रशास्त्र के विद्वान थे।

उनकी माँ की शिक्षा बसंत कन्या महाविद्यालय से हुई। शादी के बाद वे पुणे चली गईं। माँ ने एक शिक्षिका के रूप में इंदौर में नौकरी की।

उनके परदादा विनायक कीर्तने इंदौर आ गए थे और होल्कर रियासत के शिक्षक, प्रधानमंत्री और न्यायधीश थे। उनका कहना था कि समाज में लिखने-पढ़ने की भाषा हमेशा मातृभाषा होनी चाहिए। जब तक पढ़ाई-लिखाई अंग्रेजी या संस्कृत में होगी तब तक इस समाज का बेहतर भविष्य नहीं बन सकता।

बाद में दादा दामोदर कीर्तने भी होल्कर रियासत में न्यायाधीश हुए। लेखक भी थे। पिता पढ़-लिखकर सरकारी नौकरी में आ गए। चित्रा जी बताती हैं कि उनके पिता मधुसूदन कीर्तने राजनीतिक समझ रखते थे और उसमें सक्रिय रहे। उनका कहना था कि हमें ज्यादा से ज्यादा समाज के बारे में सोचना चाहिए केवल अपने लिए या अपने परिवार के लिए नहीं सोचना चाहिए।

ज़ाहिर है उनके घर का माहौल बहुत अच्छा था जिसका असर उनके और उनके भाई बहनों के बचपन पर पड़ा। वह बताती हैं ‘मैं छः भाई-बहनों में सबसे छोटी थी। सबसे छोटी होने का फायदा यह हुआ कि दुनिया के बारे में मुझे सहज ही जानकारियाँ मिलती थीं।

वह कहती हैं ‘दोनों परिवार से मुझे कुछ न कुछ मिला। एक तरफ आधुनिक ज्ञान की प्राप्ति हुई तो दूसरी तरफ समाज की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिली।

उनके घर पर लड़के-लड़की को बराबरी का दर्जा मिलता था। सात साल बड़ी बहन ने विज्ञान विषय की पढ़ाई कीं। कॉलेज जाने के लिए उन्हें साइकिल मिली थी। उनके परिवार में तो यह नई बात नहीं थी लेकिन लेकिन समाज के लिए यह एक बड़ी बात थी। पारिवारिक संस्कारों के कारण उन दिनों व्याप्त हर पाखंड का विरोध किया। सभी भाई-बहनों को अपनी पसंद से शादी करने की छूट थी। उनका कहना था कि अरेंज शादी करने से बेहतर है अपनी पसंद से शादी की जाए। जाति-पांति की कोई रोक-टोक नहीं थी। परिवार के लोग दहेज और शादी में सजावट के सख्त खिलाफ थे।

इन स्थितियों और व्यवहार का प्रभाव चित्रा जी पर बखूबी पड़ा। उनमें समाज के लिए कुछ कर गुजरने का संस्कार और माद्दा यहीं से आया जो आज तक कायम है। उनका कहना है कि ‘हमारे माता-पिता का खयाल था कि घर के बच्चे ज्यादा से ज्यादा सामाजिक हों और वहाँ दखल रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था। मेरी माँ सांस्कृतिक रूप से भी आगे रहती थीं। मोहल्ले में होने वाले सामूहिक उत्सव,त्योहार पर नाटक करने-करवाने की पहल करती थीं।‘

22 मई 1953 को इंदौर में जन्मी चित्रा कीर्तने की शिक्षा-दीक्षा भी इंदौर में हुई। स्कूली शिक्षा इंदौर में हुई। कॉलेज की पढ़ाई होल्कर रियासत में हुई। उन्होंने बताया कि होलकर रियासत में अहिल्या बाई ने पोस्ट ग्रेजुएशन तक लड़कियों के लिए नि:शुल्क शिक्षा का बंदोबस्त किया हुआ था।

बाद में उन्होंने आईआईटी दिल्ली में पीएचडी का रजिस्ट्रेशन कराया। वह बताती हैं कि उसके बाद ही उनकी दुनिया का विस्तार हुआ और समाज को देखने-समझने की विश्व-दृष्टि मिली। दिल्ली में उन्होंने हिन्दी साहित्य का गहरा अध्ययन किया। प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु आदि का साहित्य पढ़ते हुए उनमें साधारण भारतीय जीवन को देखने की समझ आई।

वह कहती हैं ‘आप अगर किसी एक ज्ञान को हासिल करते हैं तो वह केवल एक ही तरह का ज्ञान है। उससे पूरी दुनिया के समझ नहीं आएगी, इससे एक पक्ष ही सामने आता है लेकिन हिन्दी साहित्य को पढ़कर मैंने दुनिया और समाज को समझा।‘

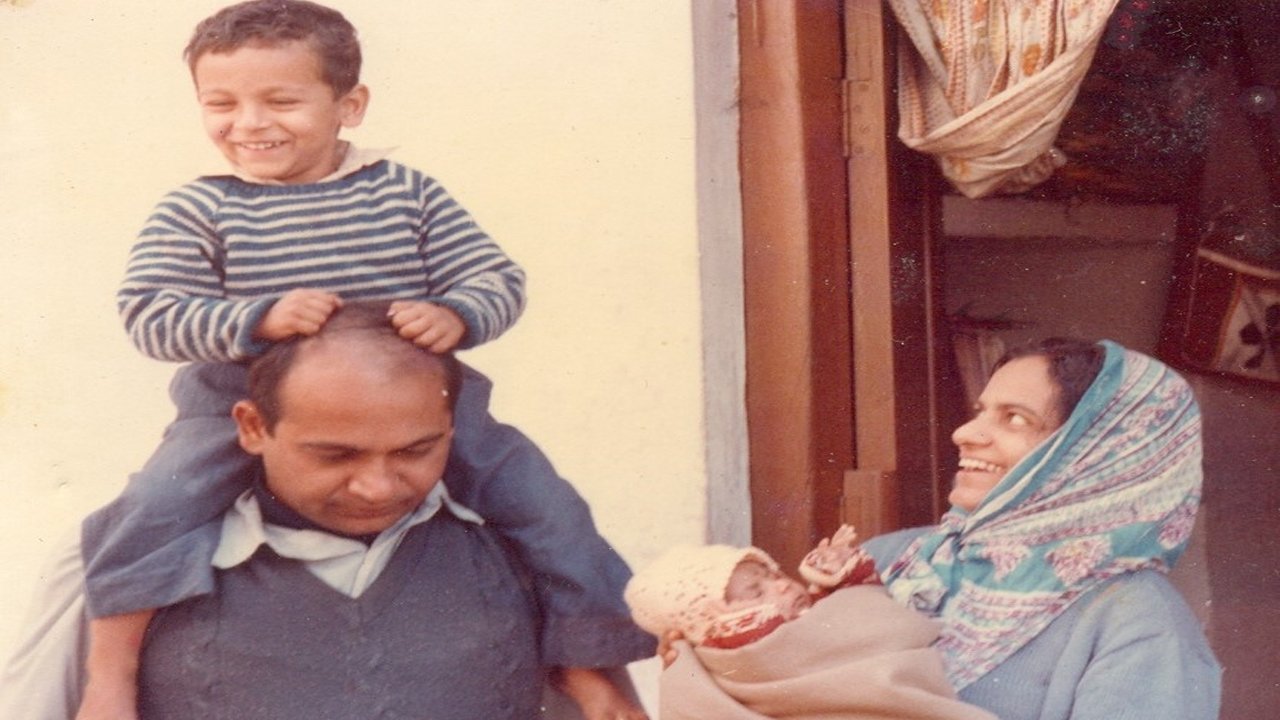

वह कहती हैं ‘मेरी दीदी सुनन्दा कीर्तने केवल बड़ी बहन भर नहीं थीं बल्कि मेरी गुरु भी थीं। 1976 में मैंने दिल्ली में रिसर्च जॉइन किया था। दिल्ली में ही वहाँ के मजदूरों के बीच काम शुरू किया था। इमरजेंसी के बाद ‘जनवादी’ नाम की पत्रिका से जुड़ी जो बाद में ‘मजदूर किसान नीति’ के नाम से निकलने लगी। इसके संपादक मण्डल में सुनील सहस्रबुद्धे भी शामिल थे। उनसे परिचय हुआ। मिलना- जुलना हुआ। तब बहन ने सुझाव दिया कि तुम दोनों शादी कर लो। घर में बात की गई और उसके डेढ़ साल बाद शादी हुई। उस समय हम दोनों की पीएचडी पूरी नहीं थी। सुनील जी का पीएचडी को लेकर संघर्ष चल रहा था। हमारी शादी हो गई। रिसर्च होने के बाद सुनीलजी को बनारस में नौकरी मिली और उसके बाद 1983 में हम बनारस आ गए। यहाँ आने क बाद न कभी नागपुर जाने की सोची न इंदौर। बस बनारस के ही होकर रह गए।

चित्राजी बताती हैं कि एमएससी करने के तुरंत बाद आपातकाल की घोषणा हो गई। वह दौर बहुत हलचल भरा था। विचारधारा के स्तर मैं ज्यादा सक्रिय नहीं थी। उस दौर में कांग्रेस, जनसंघ या वाम दलों की विचारधारा में से किसी भी तरफ मेरा झुकाव नहीं था। लेकिन पिताजी की राजनीतिक रुचि के कारण हर विचारधारा के लोग घर आते थे और बातचीत, बहस-मुबाहिसें होते थे। उन बातों से भी मेरी समझ विकसित हुई।

चित्रा सहस्रबुद्धे और सुनील सहस्रबुद्धे की जोड़ी ने अपना पूरा जीवन लोकविद्या को समर्पित कर दिया है। पति-पत्नी के रूप में एक सुदृढ़ वैचारिक साहचर्य का ऐसा उदाहरण विरल है। दोनों ने ट्रेड यूनियनों और किसानों के बीच व्यापक कार्य किया है। चित्रा जी बताती हैं कि मैंने व्यक्तिगत रूप से राजनीति में हिस्सा नहीं लिया लेकिन चिंतन कभी राजनीति से बाहर नहीं रहा।

जिन दिनों वह आईआईटी दिल्ली में शोध कर रही थीं उन दिनों जेएनयू में भी जाया करती थी। वही दौर था जब महिला आंदोलन शुरू हुआ था। वहाँ एक समूह ‘मानुष’ नामक पत्रिका निकालता था। मैं उससे जुड़ गई। उस समय यह बात समझ में आई कि असली परीक्षा वह नहीं है जो हम स्कूल कॉलेज में देते हैं बल्कि वह है जो हमें समाज में देनी पड़ती है। यहाँ कोई परीक्षक आपको नंबर नहीं देता। यहाँ वे मानक और कसौटियाँ ही परीक्षक हैं जो एक नई दुनिया बनाने के लिए जरूरी हैं।

आंदोलन और बच्चों के लिए नौकरी नहीं की

सुनील सहस्रबुद्धे जब बनारस में नौकरी के लिए आए तब दोनों ने तय किया कि एक ही के कमाने से घर चल सकता है तो फिर दोनों को क्यों नौकरी करना चाहिए। एक व्यक्ति आंदोलन चलाये और एक आजीविका कमाए। चित्रा जी ने बच्चों को संभालने का दायित्व लिया।

वह कहती हैं ‘1981 में बेटा और 1984 में बेटी हुई। बच्चों की देखरेख और घर की बाकी व्यव्स्था में मैंने पूरे दस वर्ष लगाए। मैंने कहीं कोई नौकरी नहीं की क्योंकि सुनील जी और मैं जिस पृष्ठभूमि से आए थे, वहाँ यह तय था कि सामाजिक आंदोलनों से हमें जुड़कर काम करना है। यदि एक की आमदनी से घर चल सकता है तो दूसरे को नौकरी क्यों करना चाहिए। सुनील जी को नौकरी मिली और बच्चे मेरे पास थे। ऐसे में पहली प्राथमिकता बच्चे थे और मैंने इन बच्चों को पूरा समय दिया। उन दस वर्षों में यह समझ आया कि यदि कोई घर की ज़िम्मेदारी नहीं निभाता है तो सामाजिक कामों के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार नहीं हो सकता। सम्बन्धों की पहचान करने की पहली पाठशाला घर ही होता है। मैंने उन दस सालों में यह बात अच्छी तरह सीखी। नौकरी से आपकी पहचान बनती है इस बात से मैं कभी सहमत नहीं रही। न ही कभी विश्वास किया।’

लोकविद्या का विचार

वह कहती हैं ‘1995 में लोकविद्या का विचार बन गया। उसके बाद घटना ये हुई कि हमने यहाँ लोकविद्या महाधिवेशन किया। हम लोगों के लिए यह एक बड़ी घटना थी, क्योंकि यह लोकविद्या के नाम पर हुआ था। इसका मतलब यह था कि लोकविद्या को समाज में स्वीकृत किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर यह पहली घटना थी, जिसमें लोकविद्या का विचार राष्ट्रीय पटल पर देश भर के विविध जगहों से आये। 1500 लोग 7 दिनों तक एक जगह टिके रहे और उन सात दिनों में उन लोगों ने लोकविद्या के प्रत्येक पक्ष पर चर्चा की और उसके विविध पहलुओं को जाना। इस लोकविद्या महाधिवेशन में कई दिनों तक कई सत्र चले और कुछ प्रमुख बातें सबके बीच हुई जिसमे एक बड़ा किसान सम्मलेन, नारी सम्मलेन, कारीगर सम्मलेन हुआ। मल्लाह समाज ने गंगा वरुणा के संगम पर एक सम्मलेन आयोजित किया जिसमें मेधा पाटेकर भी शामिल हुई थीं। इसमें एक यह भी योजना थी कि बनारस के टाउनहाल में एक बड़ा स्थानीय बाजार लगाया जाय। इसके लिए प्रशासन से हमने अनुमति प्राप्त करने की कोशिश की पर नियत तिथि से एक दिन पहले हमें बाजार लगाने से मना कर दिया गया। उस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और उनसे लोकविद्या का विचार सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश की कि लोकविद्या महाधिवेशन में गड़बड़ी पैदा कर दें लेकिन हम लोगों ने स्थिति को सम्हाल लिया। उनके हर आग्रह को मना किया गया तो इससे नाराजगी बढ़ती गई। यह भी एक वजह रही कि इसके बाद गांधी विद्या संस्थान बंद कर दिया गया।

‘लोकविद्या महाधिवेशन के दौरान हमने लोकविद्या संवाद के नाम से एक पत्रिका शुरू की, जिसके करीब 17 अंक हमने निकाला। उसमें लोकविद्या के विचार के विविध पहलुओं को सामने लाया गया। साहित्य, शिक्षा, उद्योग, बाजार की पालिसी आदि विविध विषयों को हमने उसमें शामिल किया। ये सब कुछ 2001 के पहले हुआ। उसके बाद हमने लोकविद्या भाईचारा विद्यालय शुरू किया, क्योंकि शिक्षा में क्या होना चाहिए यह विचार परिपक्व रूप में सामने आ रहा था। लोकविद्या के दृष्टिकोण से हमने बच्चो की शिक्षा 2-3 गाँवों में शुरू की। वर्तमान समय में स्कूलों और विश्वविद्यालयों द्वारा आपकी शिक्षा और ज्ञान की कसौटी तय होती है। हम लोगों ने भाईचारे का आग्रह रखा इसलिए उसका नाम लोकविद्या भाईचारा विद्यालय रखा गया। यह विद्यालय कहता है कि ज्ञान की समाज में जितनी भी धाराएं है उनके बीच भाईचारा होना चाहिए। कोई उंच-नीच नहीं। उच्च नीच को खत्म कर भाईचारे को प्रतिष्ठित करना ही प्राथमिक शिक्षा का एक प्रमुख ध्येय होना चाहिए।’

वर्ष 2004 के बाद हमने विद्याश्रम बनाया। यहाँ से फिर कार्यक्रम शुरू किया गया। तब तक पत्रिका निकल ही रही थी और भाईचारा विद्यालाय भी चल रहे थे। साथ में विद्याश्रम के सामने एक चिंतन ढाबा खोला, जहाँ स्थानीय लोग आते-जाते थे, चाय पीते थे और चिंतन भी होता था। जिसमें लोकविद्या और साहित्य की बात होती थी। आगे हम लोगों ने ज्ञान पंचायत का विचार लाया। ज्ञान आन्दोलन और ज्ञान पंचायत, यह सारे ज्ञान अलग-अलग स्तर पर प्रबंधन के ज्ञान हैं। ज्ञान की दृष्टि से एक नया वर्ग बनाने की कोशिश शासक वर्ग की रही है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के ज्ञान के शोषण के ररास्ता बने। इसके खिलाफ हमने जरूरत महसूस की कि हमें ज्ञान आन्दोलन की जरूरत है, जिससे समाज में लोगों के पास जो ज्ञान है उसको बरब्नरी का दर्जा दिया जाए। वर्ष 2011 में हम लोगों ने यहाँ पर लोकविद्या जन आन्दोलन का पहला कार्यक्रम किया। इस कार्यक्र्म में बाहर से आए लोग शामिल हुए। चर्चा का सार यह निकला कि ‘ज्ञान का शोषण धरती पर कब्जा करने वालों के साथ जुड़ा हुआ है। 5 पुस्तकें प्रकाशित हुईं और यह निष्कर्ष निकला कि जब तक लोकविद्या के आधार पर लोगों की शिरकत नहीं होगी, तब तक भ्रष्टाचार की स्थिति बनी रहेगी।

इनकी चिंता इस बात को लेकर ज्यादा है कि स्थानीय स्तर पर उत्पादन करने वाले किस तरह अपने को स्थापित कर सकते हैं, अपना बाजार बना सकते हैं और वर्ष 2000 के बाद प्रबंधन की पढ़ाई ने बाजार का रूख वैश्विक कर दिया है, जिसके कारण स्थानीय कारीगर का काम खत्म हुआ, उसे फिर से कैसे स्थापित किया जा सकता है?