बातचीत का दूसरा हिस्सा

आपकी नज़र में हिंदी में कितना साहित्य इस समय अम्बेडकरी कहा जा सकता है ?

अम्बेडकरवादी साहित्य से मेरा तात्पर्य उस साहित्य से है जो जीवन के किसी भी क्षेत्र विशेष में स्थापित लाईन को काट कर छोटा करने की अपेक्षा उसके समानांतर, उसी क्षेत्र विशेष में, तर्क-विवेक की सकारात्मकता कसौटी के आधार पर, दूसरी बड़ी लाईन खींच कर मौजूदा लाईन को बोना कर दे। डा. अम्बेडकर ने अपने चिंतन-दर्शन की रचनात्मकता को व्यापकता के उस शिखर पर पहुंचा दिया कि बाकी लाईने स्वत: ही छोटी होती चली गई। अब डा. अम्बेडकर की वैचारिक छतरी के नीचे लिखे जा रहे साहित्य व चिंतन में कितनी रचनात्मता है और कितनी व्यापकता की बुलंदी है, इसको समझना किसी भी साधारण से व्यक्ति के लिए भी मुश्किल नहीं है। इसलिए उदाहरण गिनाने की अपेक्षा मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि लोग इसे अपने ही नजरिए से देखें और निष्कर्ष पर स्वयं पहुंचे कि वे कितने अम्बेडकरवादी हैं और कितने जातिवादी यानी दलितवादी। वे स्वयं अपने अंदर झांक कर दूध का दूध और पानी का पानी आसानी से कर सकते हैं।

क्या दलित साहित्य ने राजनीति को प्रभावित किया या ये उत्तर भारत की बदलती राजनैतिक परिस्थितियों से उपजा साहित्य है?

मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी ऐंगल से दलित साहित्य ने राजनीति को प्रभावित किया हो। इसके विपरीत राजनीति ने साहित्य और साहित्यकारों को जरूर प्रभावित किया है। हमने साहित्य को राजनीति की भाषा बोलते देखा है। साहित्यकारों को राजनीति के पीछे भागते देखा है जो राजनीति में प्रवेश के लिए किसी भी विचारधारा की बैसाखी धारण करने लिए लालायित रहते हैं। यहां नाम लेना उचित नहीं लेकिन हमारे सामने अनेक प्रत्यक्ष उदाहरण मौजूद हैं जहां दलित साहित्य से जुड़े व्यक्तियों ने अपने से धुर-विरोधी विचारधारा का दामन थामा और समाज के साथ धोखा किया है। दूसरे, मैं सिक्के के दूसरे पहलू के रूप में एक ओर बात साझा करना चाहता हूं कि दलित साहित्य खुद अपने आपमें आईडियोलॉजिकल क्राइसिस से जूझ रहा है, फिर वह राजनीति का क्या मार्गदर्शन करेगा।

रावत जी, सिक्के का एक दूसरा पहलू यह भी है कि राजनीति की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। उसकी आईडियोलॉजी भी अगर कोई होती है तो वह है किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना। किसी भी राजनीति की साहित्य जैसी वैचारिक प्रतिबद्धता व नैतिकता नहीं होती। यह अलग बात है कि साहित्य भी इन प्रतिबद्धताओं के साथ समझौता करने में पीछे नहीं है, खैर…। राजनीति में आदर्श जुमले का काम करते हैं जो जनता को गुमराह करने व उनके लोकतांत्रिक अधिकारों पर डकैती डालने के लिए उपयुक्त माहौल बनाने के काम आते हैं। दलित राजनीति में भी तथागत और डा. अम्बेडकर का इस्तेमाल कमोबेश मासूम जनता के इमोशनल ब्लैकमेलिंग के लिए नारेबाजी व जुमलेबाजी के सामान के रूप में किया जाता है, न कि उनके जीवन-दर्शन को अंगीकार कर समाज व राजनीति में अमूलचूल परिवर्तन करने के लिए, जो उन महापुरुषों का सपना था। आज के अवसरवादी युग में सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए मासूम जनता को बेवकूफ बनाने की डिग्री ही सफलता या विफलता की कुंजी है। राजनीति में बाकी सब लफ्फाजी है, मक्कारी है, विचारधारा या आदर्श के मामले इससे अधिक कुछ नहीं। वैसे इनका किसी यथार्थ से कोई लेना-देना नजर नहीं आता।

वैसे भी आज की पतित राजनीति से किसी वैचारिक प्रतिबद्धता की अपेक्षा करना इसके साथ घोर अन्याय करना है। राजनीति साहित्य का अनुसरण या मार्गदर्शन तब स्वीकार कर सकती है जब समाज शिक्षित, विवेकशील व मानवीय मूल्यों का सम्मान करने वाला होगा। मुझे ऐसा कुछ निकट भविष्य में संभव होता नजर नहीं आता। स्पष्ट है कि न तो दलित साहित्य में राजनीति की मदद करने जैसी क्षमता है और न ही राजनीति किन्ही मूल्यों अंगीकार करने की नीयत ही रखती है। इसलिए मौजूदा परिस्थिति में मुझे लगता है, दलित साहित्य और दलित राजनीति के गठजोड़ या एक दूसरे के पूरक होने का ख्याल आसमान में कील ठोकने जैसा है।

[bs-quote quote=”इसी तर्ज पर हाथरस की गुडि़या के बलात्कार, हत्या और रात के अंधेरे में परिवार की गैर-मौजूगी में उसके शव के दहन किए जाने से यूपी और देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। उत्पीड़न के मामलों में एक देश के उत्पीडि़त दूसरे देश के उत्पीडि़तों से प्रेरणा ही नहीं, ऊर्जा भी लेते हैं।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]

दलित साहित्य में आत्मकथाओं ने बहुत धूम मचाई है. बहुतों के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी हुए हैं. आपको क्या पसंद है और क्यों ?

मुझे लगता है सामान्य वर्ग द्वारा आत्मकथा लिखने के पीछे जो कॉमन मोटिव होता है कि व्यक्ति विशेष ने किन-किन संघर्षों और विषम परिस्थितियों से गुजरते हुए सफलता की कितनी बुलंदियों को छुआ है। इसके केन्द्र में व्यक्ति का निजी जीवन होता है। सामान्यत: इसके दो मोटिव होते हैं, एक-अपनी लोकप्रियता को पब्लिसाइज़ करना और दूसरा पाठकों के पक्ष में होता कि वे इससे कितनी प्रेरणा हासिल करते हैं और अपनी बुलंदी के कितने नए किर्तिमान स्थापित करते हैं। यह अलग प्रश्न है कौन व्यक्ति अपनी आत्मकथा में तथ्यों के साथ कितना खिलवाड़ या मैनिपुलेशन करता है। मुझे लगता है कि आत्मकथा में मैनिपुलेशन की संभावनाएं निरंतर बनी रहती हैं।

जहां तक दलित आत्मकथाओं यानी स्वकथनों का प्रश्न है। स्वकथनों के पैरोकारों के द्वारा यह दावा किया जाता है कि ये परंपरागत आत्मकथाओं की तरह व्यक्ति केन्द्रित न होकर तथाकथित समाज केन्द्रित होती हैं। बगैर नामों का उल्लेख किए मुझे यह कहना जरूरी महसूस हो रहा है कि बहुत सारे दलित लेखकों ने बगैर सफलता की बुलंदियों को छुए अपने स्वकथन लिख डाले। इनका एक पूर्व-निर्धारित लक्ष्य आत्मकथा को ढाल बनाकर लोकप्रियता हासिल करना हो सकता है। दूसरा, बाद में साहित्य सृजन में इस लोकप्रियता का लाभ लेना भी हो सकता है। इसमें समाज का कितना हित होता है और खुद का कितना, यह अलग से विचारणीय पहलू हो सकता है। खैर…

आत्मकथा/स्वकथन के मामले मुझे लोकप्रियता हासिल करने के ओछे हथकंडे आहत करते हैं। इस मामले सबसे महत्वपूर्ण तत्व स्वकथन का कंटेंट है। मुझे यहां बहुत बड़ी गफलत नजर आती है। लोकप्रियता हासिल करने के चक्कर में हमारे कुछ मित्रों ने आत्म-उत्पीड़न को इतनी हवा दी की इसकी आंधी में खुद व परिवार के पुरुषों के साथ-साथ पत्नी, मां-बहन और पूरी नारी अस्मिता के जिस्म से आंचल तक गायब हो गए। कुछ ज्यादा बेड़े विद्वान मित्रों ने अपने निजी पारिवारिक फेलियर को भी दलित सहित्य में सहानुभूति एनकैश करने का औजार बना डाला और स्टाडम की दौड़ में सवार हो गए। बकौल राजेन्द्र यादव ‘दलितों का सारा लेखन स्वर्णों के खिलाफ आरोप-पत्र जैसा है।’ मेरे एक मित्र डा. राजेश चौहान दलित साहित्य को पुलिस एफआईआर की तर्ज पर लिखे होने के रूप में देखते हैं। मेरी दृष्टि में दलित आत्मकथा/स्वकथन साहित्य की अन्य विधाओं से ज्यादा बड़े आरोप पत्र हैं। यह अपने-आपमें एक विवाद का विषय हो सकता है, जाहिर है भी।

जहां तक मुझे समझ आता है आत्मकथा लेखन में तेजी के पीछे गैर-दलित साहित्यकारों की घृणित मानसिकता भी इसका एक बड़ा कारण है। इन्होंने दलित स्वकथनों को चटकारे लेकर पढ़ा, जानबूझकर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की बजाय इनको प्राथमिकता दी और विभिन्न मंचों से इन्हें प्रचारित-प्रसारित कर आग में घी का काम किया। हमदर्दी के अंबार लगा दिए। लेकिन जब दलित साहित्य के शोषण उत्पीड़न के मुद्दों पर साथ खड़े होकर बुराई के विरुद्ध सामूहिक लड़ाई का हिस्सा बनने की बात आती है तो राजेन्द्र यादव जैसे दलितों के स्वघोषित मसीहा अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और तर्क देते हैं-जमींनी लड़ाई तो दलितों को स्वयं लड़नी पड़ेगी, हंस साहित्य तो सिर्फ हवाई हमले करता है।

मैं अपवादों की बात नहीं कर रहा लेकिन यह मेरी निजी मान्यता है कि दलित स्वकथनों में उत्पीड़न छिपाने की जरूरत नहीं है। दरअसल हमारा फोकस उत्पीड़न का सेंसेशनल बनाने की बजाय इसपर बात होना चाहिए कि हमने कितना इंटेलीजेंटली मुद्दे का हेंडल किया और भविष्य में इन्हें रोकने और इनसे मुक्ति के कितने नए विकल्पों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। कंटेंट का विस्तार अपने क्रियाकलापों का होना चाहिए, न कि उत्पीड़न के तौर-तरीकों का। अगर हमारे दलित भाइयों को यह लगाता है कि उत्पीड़न का अतिश्योक्तिपूर्ण वर्णन और उत्पीड़क को अधिक से अधिक जल्लाद दिखाने से हमारी समस्या के सुलझाने में कुछ मदद मिलेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। इसके विपरीत उत्पीड़न के विरूद्ध हमारी जंग, हमारा होंसला अपने समाज के लोगों में ऊर्जा देने का काम करेगा और हम अपनी लड़ाई खुद लड़ने और जीतने की ओर अग्रसर होंगे। मुझे लगता है कि हमें आग को आग से बुझाने के विकल्पों की बजाए आग को पानी से बुझाने की विकल्पों को भी तलाशना होगा और उन्हें प्राथमिकता दिए जाने के लिए आगे आना होगा।

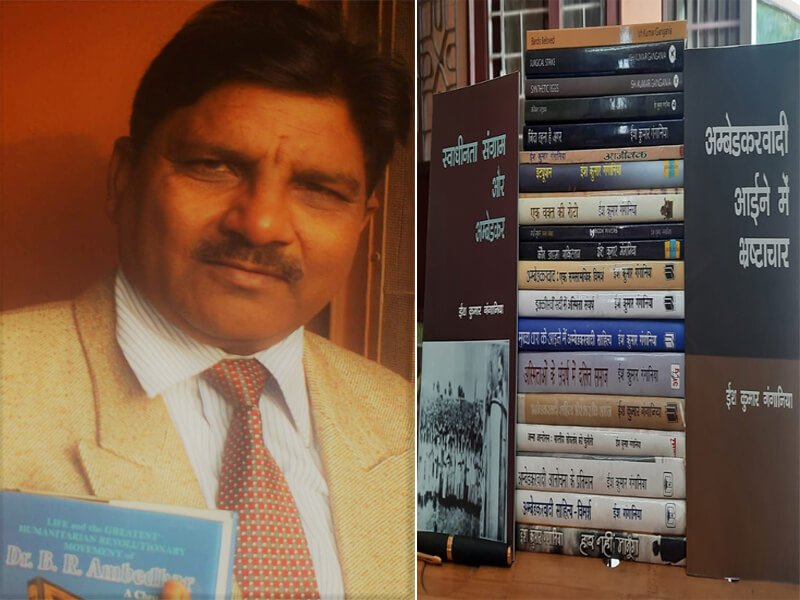

ईश कुमार गंगानिया अपने को अम्बेडकरवादी साहित्यकार मानते है और दलित बहुजन अस्मिताओ के नाम पर चल रहे विभिन्न समूहों से अपनी दूरी बनाये रखे है क्योंकि वह यह मानते है के अधिकांश साहित्य ‘सवर्णों पर ऍफ़ आई आर’ या चार्जशीट की तरह है और उससे आगे नहीं निकल पा रहां है। वह बाबा साहेब आंबेडकर का उदाहरण देते हुए कहते है के हमें एक बेहतर साहित्य और विकल्प देना होंगा और ‘शोषण और शोषित’ की मानसिकता से बाहर आना पडेगा. बाबा साहेब ने अपने ज्ञान और अध्ययन से इतनी बड़ी रेखा खडी कर दी के बड़े-बड़े लोगों को उन्हें पढ़ना और उनका सम्मान करना एक मज़बूरी बन गया है।

[bs-quote quote=”ईश कुमार गंगानिया अपने को अम्बेडकरवादी साहित्यकार मानते है और दलित बहुजन अस्मिताओ के नाम पर चल रहे विभिन्न समूहों से अपनी दूरी बनाये रखे है क्योंकि वह यह मानते है के अधिकांश साहित्य ‘सवर्णों पर ऍफ़ आई आर’ या चार्जशीट की तरह है और उससे आगे नहीं निकल पा रहां है। वह बाबा साहेब आंबेडकर का उदाहरण देते हुए कहते है के हमें एक बेहतर साहित्य और विकल्प देना होंगा और ‘शोषण और शोषित’ की मानसिकता से बाहर आना पडेगा. बाबा साहेब ने अपने ज्ञान और अध्ययन से इतनी बड़ी रेखा खडी कर दी के बड़े-बड़े लोगों को उन्हें पढ़ना और उनका सम्मान करना एक मज़बूरी बन गया है।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]

आज दुनिया में जो राजनितिक परिदृश्य है उसमें दलित साहित्य अथवा अम्बेडकरी साहित्य की क्या भूमिका हो सकती है?

रावत जी, जैसाकि मैंने पहले कहा कि आज हम किसी जाति विशेष के संवाहक ही नहीं करते हैं बल्कि विविधताओं से परिपूर्ण भारतीय समाज, राष्ट्र और ग्लोबल विलेज का अभिन्न अंग हैं। आज कोई भी आन्दोलन देश की सीमाओं में कैद नहीं रह सकता। यह देश की सीमाओं से परे विश्व में अपनी गूंज दर्ज करता है। अमेरिकन अश्वेत नागरिक जार्ज फ्लॉएड ही हत्या ने अमेरिकन राजनीति में हलचल पैदा कर दी इसने दलित साहित्य व समाज को भी उद्वेलित किया जिसकी गूंज अपनी सत्ता के गलिहारे तक गई।

इसी तर्ज पर हाथरस की गुडि़या के बलात्कार, हत्या और रात के अंधेरे में परिवार की गैर-मौजूगी में उसके शव के दहन किए जाने से यूपी और देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। उत्पीड़न के मामलों में एक देश के उत्पीडि़त दूसरे देश के उत्पीडि़तों से प्रेरणा ही नहीं, ऊर्जा भी लेते हैं। विदेशी सरकारों व विश्वविद्यालयों में बाबा साहब के सम्मान व स्वीकार्यता से जुड़े गरिमामय क्रियाकलाप और इसी तर्ज पर हमारे देश में अश्वेत आन्दोलन और मार्टिन लूथर किंग की स्वीकार्यता ऊर्जा के अद्भुत स्त्रोत हैं। इनके चिंतन-दर्शन से प्रभावित साहित्य, समाज व राजनीति की अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विदेशी सदनों तक में गूंज विश्व-राजनीति को प्रभावित करते हैं। जितना तथाकथित दलित/अम्बेडकरवादी साहित्य सोद्देश्यता की कसौटी पर खरा उतरेगा और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को प्रभावित करेगा उतना ही वह देश की राजनीति के साथ-साथ विश्व-राजनीति व विश्व समुदाय को प्रभावित करेगा।

अच्छा हुआ एक आजीवक अपने को आंबेडकरवादी साहित्यकार तो कहने तो लगा ! बधाई