यह कम आश्चर्य की बात नहीं है कि हिन्दी में फिल्म बनाने का मंसूबा बांधने वाला व्यक्ति एक दिन जर्मनी जाकर जर्मन भाषा में फिल्म बना आए और वह फिल्म दुनिया के कई-कई समारोहों में पुरस्कृत भी हो जाय। मनोज मौर्य ने यही आश्चर्य चरितार्थ कर दिया है। मनोज की फिल्म ‘द कंसर्टमास्टर’ बर्लिन (जर्मनी) सहित कई यूरोपीय शहरों में दिखाई जा रही है और उसने अनेक स्तरों पर सम्मान अर्जित किया है। फिलहाल यह फिल्म हिन्दी भाषा में उपलब्ध नहीं है।

गौरतलब है कि बर्लिन में आयोजित लीफटॉप फिल्म समारोह में ‘द कंसर्टमास्टर’ 83 फीचर फिल्मों में सबसे ज्यादा स्कोर पाने वाली फिल्म बन गई और उसे बेस्ट फीचर फिल्म का सम्मान मिला। यह फिल्म वायलिन के एक ऐसे दीवाने की कहानी है जिसका संगीत के प्रति जितना जुनून है उतना ही अपने अतीत से संघर्ष भी है।

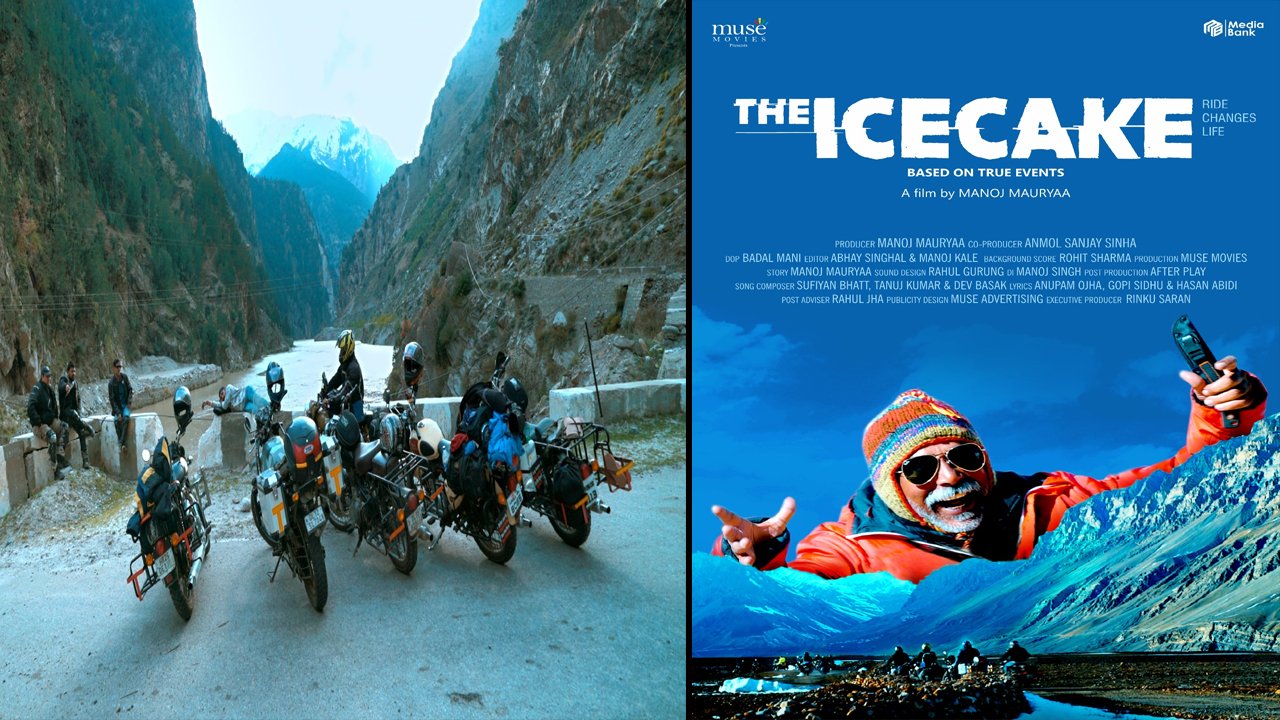

इसके पहले मनोज ने हिन्दी में ‘द आइसकेक’ नामक एक फिल्म शुरू की थी जो अब पूरी हो चुकी है। लेकिन रिलीज और पुरस्कार के मामले में ‘द कंसर्टमास्टर’ ने बाजी मार लिया है। ‘द आइसकेक’ भी अपनी तरह की अकेली फिल्म है जो बाइकर्स की नज़र से भारत की प्राकृतिक संपदाओं को दिखाती है और एक तरह से शहरी और कसबाई जीवन में भरते जा रहे आलस्य, उदासीनता और असमाजिकता पर बहुत गंभीर टिप्पणी करती है। दृश्यों के मामले में ‘द कंसर्टमास्टर’ भी दर्शकों को नए चाक्षुष अनुभवों तक ले जाती है। मनोज कहते हैं इस साल के अंत तक इसे हिन्दी के दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश है।

‘अपना’ सिनेमा बनाने की ज़िद

सिनेमा को लेकर मनोज की अपनी विशिष्ट समझ है जिसके बनने में एक लंबा समय लगा है। एक तरह से मनोज ने इसके लिए कोई जल्दीबाजी नहीं की। वह विचारों के साथ लगातार यात्रा करते हैं। वह अपने सिनेमा को कई स्तरों पर उगाने की कोशिश करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है वह न केवल पूर्ववर्ती बल्कि अपने आप से भी गहरी असहमति तक जाता है।

फ़ाइन आर्ट्स के विद्यार्थी के रूप में बनारस के काशी विद्यापीठ ललित कला विभाग से पढ़कर निकले मनोज ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन, दिल्ली से विज्ञापन निर्माण की पढ़ाई की और मुंबई निकल गए। उन्होंने अच्छी-ख़ासी मुनाफेदार विज्ञापन कंपनी चलाई लेकिन मन फिल्मों की ओर लगा था। इसलिए बीच-बीच में पेंटिंग बनाने और प्रदर्शनी करने के बावजूद सिनेमा के लिए बेचैन मन शांत नहीं हुआ।

एक दशक से ज्यादा समय तक मनोज ने बनारस के घाटों की पृष्ठभूमि में एक फिल्म का कथानक बुना- हाफ पेयर। अर्थात एक। शास्त्री जी हैं जिनके पास अंग्रेजों का दिया हुआ एक जोड़ी जूता है और उस पर उन्हें नाज़ है। लेकिन उसमें से एक जूता कोई चुरा लेता है। सारी बेचैनी और संघर्ष वही जूता वापस पाने का ही है। इस बहाने इसमें बनारस के घाटों की हलचलें हैं और दर्जनों लोग हैं। उनकी जिंदगी की परतें हैं। स्वयं शास्त्री जी की तीसरी पीढ़ी मौजूद है और आज़ादी का अमृत महोत्सव बीत चुका है। इसलिए ज़ाहिर है लिखते समय कहानी की टाइम लाइन अस्सी-नब्बे साल से कम नहीं है। लेकिन इतनी अच्छी कहानी के लिए प्रोड्यूसर नहीं मिला और अब शास्त्री जी के बारे में केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि ज़िंदा होंगे या नहीं। होंगे भी तो सौ के लपेटे में होंगे। और इतनी उम्र में खोये हुये जूते को पाने की शिद्दत भी भला क्या बची होगी।

लेकिन मनोज की शिद्दत बची रही। उस एक जूते को दिमाग के बक्से में सुरक्षित रखकर वे किसी और कथानक पर लग गए। टुमारो 8PM। यानी कल रात आठ बजे दुनिया खत्म हो जाएगी। कुछ न बचेगा। लेकिन मनुष्य क्या करेगा? उसके लिए क्या जरूरी होगा? लाइफ टाइम या मनी? यूं तो इस पर बहुत कुछ कहा और लिखा जा सकता है लेकिन मनोज ने काल्पनिकता की जगह वास्तविकता को चुना और एक टीम लेकर निकल पड़े। पूरे देश में यह देखने और जानने की लोगों के लिए क्या जरूरी है? अठारह हज़ार किलोमीटर से अधिक की यात्रा हुई।

उस यात्रा का एक भागीदार मैं भी था। बिना शक-शुबहे के मैं कह सकता हूँ कि यह यात्रा औरों के लिए चाहे जो हो लेकिन मनोज के राजनीतिक और सांस्कृतिक विज़न को अधिक मज़बूत बनाने वाली साबित हुई। कह सकता हूँ कि मनोज की भारत के संबंध में आज जो समझदारी है उसमें इस यात्रा का अभूतपूर्व योगदान है और सिनेमा के इतिहास में भी यह संभवतः पहली और अनूठी कोशिश है। वह दौर संघी मानसिकता के विकास का स्वर्णिम काल था और लोग धार्मिक रूप से अपनी घृणा और विद्वेष को भी व्यक्त करने में गुरेज नहीं कर रहे थे। हम जितनी भी संस्थाओं से गुजरे उनमें हिन्दुत्व की एक उग्र अभिव्यक्ति और मुसलमानों के लिए गहरी नफरत की भावना भर चुकी थी। हम मुस्लिम इलाकों में भी गए और देखा कि उनके खिलाफ जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, वे वैसे बिलकुल नहीं है। अगर भारतीय जनजीवन की संरचना के हिसाब से देखा जाय तो जितना सहज अंतर्विरोध हमेशा हर कहीं बना रहता है, उसके अलग कुछ नहीं था और कुछ अगर ज्यादा था तो एक विशाल मुस्लिम वर्किंग क्लास और उनकी बेहिसाब गरीबी थी। यह सब मनोज के लिए एक अलग अनुभव था और उन्होंने अपने दृष्टिकोण को विकसित करने में इनसे बहुत मदद ली।

पंजाब के संगरूर शहर में तो कई सरदार हमारी गाड़ी के पास आए और हमसे ब्रांड का सैंपल मांगने लगे। पहले तो हम नहीं समझ पाए लेकिन बाद में एक सरदार जी ने बताया कि वे समझ रहे हैं कि हम 8PM ब्रांड व्हिस्की का प्रचार करने निकले हैं। ऐसे सैकड़ों अनुभव थे। भारत में हर चीज को तमाशा बना देने की ललक और प्रवृत्ति को हम न सिर्फ देख रहे थे बल्कि रिकॉर्ड भी कर रहे थे। जहां पूंजी के पहुँचने की गुंजाइश नहीं थी, वहाँ गरीबी और मौलिकता दोनों थी लेकिन जो जगहें बाज़ार के लिए अनुकूल थीं वहाँ की हर मौलिकता करप्शन का शिकार हो चुकी थी या होनेवाली थी। इस यात्रा ने हम सभी को यह सिखाया कि हर कहीं एक रफ और मौलिक स्रोत है जिसका टकराव उस बनावटी दुनिया से है जिसको मुख्यधारा कहते हैं।

जर्मन भाषा में रफ और बनावटी के टकराव को केंद्र में रखकर बनाई गई इस सिंफनी ‘द कंसर्ट मास्टर’ का इतना अच्छा स्वागत हो रहा है और उसे पुरस्कृत किया जा रहा है यह बहुत महत्वपूर्ण और खुशी की बात है।