कोई भी अंत अंतिम नहीं जब कविता संग्रह का ये शीर्षक पढ़ा तो मन आशा और उम्मीद के एक ख़ूबसूरत एहसास से सराबोर हो गया। कवि से परिचय न के बराबर था तो भी फ्लैप पर संग्रह के बारे में की गई ज़हीन साहित्यक टिप्पणी को पढ़ने में समय नहीं लगाया। सीधे कविताओं में उतर आया। ये उतरना कुछ इस भाव से शुरू हुआ था कि दो-चार कविताएँ पढ़कर संग्रह की एक थाह ली जाए। सोचा, अच्छी रचनाएँ मिलीं तो बाद में तसल्ली से कविताओं को पढ़ा जाएगा। पर जिस तरह नदी के शीतल जल में पैर डालने के बाद हम उसमें डुबकी लगाना शुरू कर देते हैं और इसमें हमारा खुद का निर्णय कम, नदी का आमंत्रण ज़्यादा प्रभावी होता है, उसी तरह का प्रभाव इन रचनाओं ने डाला। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, फिर पाँचवी, छठीं और इस तरह पूरी तिरसठ कविताएँ मैंने पढ़ डाली। जीवन के इतने करीबी और जरूरी काव्य आख्यानों को बीच में छोड़ कर कोई उठ भी कैसे सकता है? इन कविताओं के दर्पण में मुझे कवि का नहीं पाठक के तौर पर अपना ही चेहरा बार-बार दिखता रहा। कभी बेहद खूबसूरत, कभी उदास, कभी गुस्से से हल्का लाल तो कभी खुद को समझाता हुआ। हाँ पर हमेशा आश्वस्ति के एक छोर को पकड़े हुए कि ‘कोई भी अंत अंतिम नहीं’।

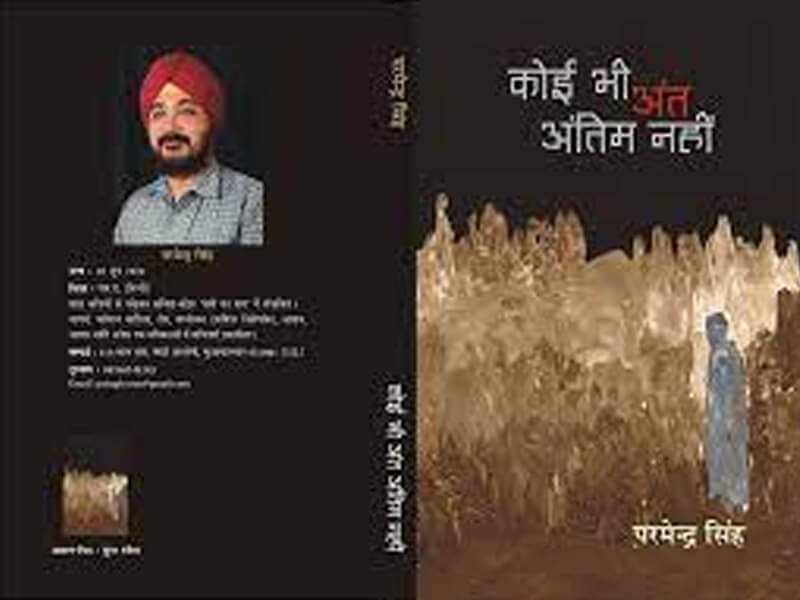

कवि परमेन्द्र सिंह वैसे तो मेरे फेसबुक मित्र सूची में हैं। पर ईमानदारी से कहूँ तो मैं इन्हें पहली बार पढ़ रहा था। कभी इनके लिखे से गुजरा होऊं ऐसा याद नहीं आता। ये मेरी अपनी सीमा भी रही कि 2016 में आए इस लाजवाब संग्रह से अपरिचित रहा। पर मैं इसे हिंदी कविता जगत का दुर्भाग्य भी मानता हूँ कि ऐसे कवि और कविताएँ विमर्श की मुख्यधारा में शामिल नहीं। कम से कम मैंने तो ऐसा अनुभव नहीं किया। बाद में फ्लैप पढ़ते हुए शिव प्रसाद जोशी जी के लिखे से यह स्पष्ट भी हुआ। वे कहते हैं, ‘वे अघोषित तौर पर एक समांतर कवि पीढ़ी के नुमाइंदे हैं। उनके पास शरणस्थलियां नहीं थीं, आश्रय के डेरे नहीं थे, बेशक कुछ तारीफें, कुछ स्वीकार, कुछ दुआएं थीं और बहुत सारा यकीन था, परमेन्द्र का अपना अर्जित किया हुआ खुद पर, अपनी कविता और अपनी दृष्टि और अपनी आत्मा पर।’

[bs-quote quote=”जिस तरह नदी के शीतल जल में पैर डालने के बाद हम उसमें डुबकी लगाना शुरू कर देते हैं और इसमें हमारा खुद का निर्णय कम, नदी का आमंत्रण ज़्यादा प्रभावी होता है, उसी तरह का प्रभाव इन रचनाओं ने डाला। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, फिर पाँचवी, छठीं और इस तरह पूरी तिरसठ कविताएँ मैंने पढ़ डाली। जीवन के इतने करीबी और जरूरी काव्य आख्यानों को बीच में छोड़ कर कोई उठ भी कैसे सकता है? इन कविताओं के दर्पण में मुझे कवि का नहीं पाठक के तौर पर अपना ही चेहरा बार-बार दिखता रहा। कभी बेहद खूबसूरत, कभी उदास, कभी गुस्से से हल्का लाल तो कभी खुद को समझाता हुआ। हाँ पर हमेशा आश्वस्ति के एक छोर को पकड़े हुए कि ‘कोई भी अंत अंतिम नहीं’।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]

परमेन्द्र जी के पास दुख की एक ऐसी भाषा है जो बहुत दुर्लभ है। इस भाषा में दुख का रूदन कम, उसका स्वीकार-परिष्कार और कालांतर में उपचार समाहित है। कविता ‘मेरा दुख’ में वह कहते हैं- ‘मेरा दु:ख मिटा नहीं/ कट गया-/ बच्चों की दुधिया हंसी से/ किसान की दरांती से’। सच में दुखों को काटने का यही अचूक हथियार तो रहा है हम आम लोगों के पास। ये पंक्तियाँ लोक जीवन में धंसी गहरी जिजीविषा की पंक्तियाँ हैं। पर ऐसा नहीं है कि कवि व्यवस्था की कालाबाजारी को पहचानता नहीं या उसे बक्श देता है। यही कविता आगे कहती है- ‘मेरा दुःख मिटा नहीं/ बदल गया-/ विज्ञापन में और बिक गया’। ये पंक्तियाँ पढ़ते ही सरकारी योजनाओं के विज्ञापन पर छपे हंसते-मुस्कुराते किसानों, मजदूरों, गृहणियों के तस्वीरें याद हो आईं। जो कई बार व्यवस्था द्वारा उन्हें यूँ बरते जाने से अनभिज्ञ ही रहते हैं। कवि की ये भिज्ञता मुझे भाई।

परमेन्द्र जी मुझे बहुत जंचे जब कविता हमारे बच्चे में हमारे आम घरों के बच्चों की खूबसूरत बाल हरकतों को नोटिस करते हुए एक मृदु चिकोटी सी काट लेते हैं और कहते हैं- ‘मगर हमारे बच्चों की लीलाएं देखकर/ कवि उपमाएँ नहीं गढ़ते/ देवता पुष्प वर्षा नहीं करते।’ ये व्यंग्य हमारी परंपरागत समझ की मजबूत दीवार को भेदकर एक ऐसा रोशनदान खोल देता है जिसके रास्ते किसी अनदेखे-अमूर्त नायकों के गौरव की प्रशस्ति धारा नहीं अपने आसपास धूल-धूसरित नायक/नायिकाओं की बाल सुलभ हरकतों के आनंद का सोता फूट पड़ता है।

इस संग्रह की जो कविता मुझे सबसे अधिक पसंद आई वो है- ‘समय के साथ’। कविता गहरे जीवन दर्शन से लबरेज़ है। जीवन और विकास की आपाधापी में जो मिलता हुआ दिखता है वो भी सही अर्थों में मिलता कहाँ है, बल्कि पहले सहज रूप में मिला हुआ भी गुम सा जाता है। पंक्तियाँ देखिए-

‘समय के साथ

गुम गया

मेरा चेहरा, जिसे मैं पहचानता था

उसकी जगह है ऐसा चेहरा

जिसे दुनिया पहचानती है

समय के साथ गुम गया वह सुख

जो उदासी से जन्मा था

अब चारों ओर से घिरा हूँ

सुख से उपजी उदासी से’

क्या यही सच नहीं है हममें से अधिकतर को मिली सफलताओं का? हम खुद कहाँ पीछे छूट जाते हैं ये कहाँ पता चलता है? सुख कैसे कम भाने लगते हैं इसकी तुलना बचपन में अनायास मिल जाने वाली चवन्नी-अठन्नी से मिली खुशी को याद करके समझिए। कवि सच में समय की दास्ताँ लिख गया है इन पंक्तियों में।

संग्रह की छोटी-छोटी कविताएँ तो अपने उन्वान में इतनी ऊँची हैं कि क्या कहने। पढ़ कर मन ठहर सा जाता है फिर थोड़ी देर बाद ही और कविता अमृत चखने की लालसा से अगली कविता पर पहुँचता है। एक छोटी कविता ‘सपने’ को ही देखिए-

‘मैंने

आकाश में उछाले कुछ स्वप्न

वे लौट आए

मैंने उन्हें

धरती में बो दिया

वे आकाश छूने लगे।’

इन्हीं छोटी कविताओं में ‘जूता और पाँव’ सीरीज़ की पाँच कविताएँ भी लाजवाब बन पड़ी हैं। हर कविता समाज के गहरे और जटिल सच को इतने आसान शब्दों में व्यक्त कर देती है कि आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। इस सिरीज़ की चौथी कविता पढ़ते हुए वर्तमान का समाजशास्त्र खुल जाता है-

‘कदमताल मिलाते

चल पड़े हैं

शहर-भर के जूते

पाँव समेत

एक हाथी के पाँव का

जूता बनने।’

जब कार्ल मार्क्स आधुनिक पूँजीवादी समाजों में श्रमिक और श्रम के आपसी अलगाव को अनिवार्य कह कर कोसते हैं तो परंपरागत समाजों में अपने खुद के काम में संलग्न किसानों, कुम्हारों, जुलाहों सहित और बहुत से श्रमशीलों की छवियां उभरती हैं जो अपने काम के समय, उत्पाद की कीमत, गुणवत्ता का निर्धारण बहुत हद तक खुद करते थे। पर आज बहुत से ऊँचे वेतन वाले व्हाइट काॅलर जाॅब धारी भी क्या इस रचनात्मक सुख की कल्पना कर सकते हैं? उनकी सारी रचनात्मकता, सारे प्रयास, सारा श्रम वेतन और अल्प मौद्रिक लाभ के बदले किसी दूसरे के बड़े लाभ के लिए ही होता है। ये दूसरा वही धन्ना सेठ, पूँजीपति और व्यवस्था का असली मालिक है जो कविता में ‘हाथी का पाँव’ बन कर आता है।

[bs-quote quote=”परमेन्द्र जी मुझे बहुत जंचे जब कविता हमारे बच्चे में हमारे आम घरों के बच्चों की खूबसूरत बाल हरकतों को नोटिस करते हुए एक मृदु चिकोटी सी काट लेते हैं और कहते हैं- ‘मगर हमारे बच्चों की लीलाएं देखकर/ कवि उपमाएँ नहीं गढ़ते/ देवता पुष्प वर्षा नहीं करते।’ ये व्यंग्य हमारी परंपरागत समझ की मजबूत दीवार को भेदकर एक ऐसा रोशनदान खोल देता है जिसके रास्ते किसी अनदेखे-अमूर्त नायकों के गौरव की प्रशस्ति धारा नहीं अपने आसपास धूल-धूसरित नायक/नायिकाओं की बाल सुलभ हरकतों के आनंद का सोता फूट पड़ता है।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]

कवि परमेन्द्र अपनी कविताओं से चेतना को झकझोरते हैं। उनमें चापलूसी और जयघोष की मानसिकता का लेस मात्र भी नहीं दिखता। बड़ी सहजता से वे समय की नब्ज़ को टटोलकर उसे झिझोंड़ देते हैं। कविता ‘शोकगीत’ की ये पंक्तियाँ ही देखिए- ‘एक शोकगीत/ शव के पीछे-पीछे चल रहे दर्जनों लोग/ और सैकड़ों छूट गये शवों के लिए’। ये सैकड़ों छूट गये शव कोई और नहीं हममें से ही जीवित लाखों-करोड़ों लोगों में से हैं जो जुबान सिल कर, आँखें मूंद कर और कान बंद कर बैठे हैं। उन्हें कोई भी स्थिति-परिस्थिति परेशान नहीं करती। ये भाग्यवादी-नियतिवादी लोग शव ही तो हैं। कवि को इस बात का भी भान है कि हममें सिर्फ़ हमारा सत्व ही शामिल नहीं है। वह कहता है कि यदि पृथ्वी को सारा अन्न-जल, आकाश को उसकी विशालता, नदियों-समुद्रों, दिशाओं और सूर्य का उनका अवदान लौटा दें तो फिर सोचो कि तुम कितने तुम रहोगे? (कविता- तुम कितने तुम हो)

कविता अस्वीकार में वह अलग ही तेवर के साथ हाज़िर होते हैं। वह उम्र भर इंसान को मृत्यु की ओर बढ़ते जाने और उसका गड्ढा स्वयं खोदे जाने की बात करते-करते कह उठते हैं कि ‘अब यह कब्र तैयार है और मैं भी/ पर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं/ कि कोई भी आए और धक्का दे दे मुझे।’ अपने जीवन की डोर कवि की अपने ही हाथ में रखने की इच्छा स्वतन्त्रता की अदम्य मानवीय लालसा का परिचायक है। ऐसा न होता देखकर कवि बेचैन भी होता है। कविता ‘मैंने कब चाहा था’ में वह अपनी चाही हुई दुनिया और उपस्थित दुनिया के अंतर पर परेशान होता है। उसकी व्यग्रता इन पंक्तियों में खुलकर सामने आती है- ‘मैंने कब चाही थी वह दुनिया/ जहाँ सिर उठाते ही गायब हो जाए/ और हाथ बढ़ाते ही कट जाएँ/ मैंने तो चाही थी/ फूलों-तितलियों-पेड़ों से भरी दुनिया’। वहीं कविता ‘समकालीन’ में वह जीवन में जगह बना चुकी चालाकियों को भी इंगित करते हैं। एक छोटी कविता पानी में वह गिरने को भी जिस गरिमा से अभिव्यक्त करते हैं वह संभवतः हिंदी कविता में एक दुर्लभ संदर्भ है।-

‘आसमानों की बुलंदियों पर

पहुँच जाता है

तो गिरने के ठाठ भी जानता है

पानी।’

मैं सोचता रहा कि कवि किस तरह के गिरने का उत्सव मना रहा है यहाँ? पानी का गिरना बारिस बनकर, वही पानी जो उठा था तपकर कभी समुद्रों, झीलों, नदियों से। पर उसके गिरने से धरती की प्यास बुझती है, उसका तन-मन हरियाता है। क्या हमारी दुनिया के कुछ बेहतरीन इंसान भी कई बार ऊँचे आदर्शों और मूल्यों के लिए उपलब्ध सुख-सुविधाओं से वंचित होकर जीवन के क्रूर धरातल पर नहीं आ गिरते? पर उनका गिरना समस्त मानवता के स्तर को उठाता है। गिरने का ये ठाठ कहाँ सबको आता है।

प्रचलित राजनीति की संकीर्णता को भी इशारे में ही सही वह नकारते हैं। कविता ‘रंगों के बारे में’ वे उन्हें किन्हीं संकीर्ण अर्थों से जोड़ने को नकारते हैं। वे आवाज़ उठाने और पोजिशन लेने का परिणाम बहुत अच्छे से जानते हैं। पर इस स्थिति में भी वे अपनी धुन में रह जाने का आनंद लेना नहीं भूलते। जैसे देखें-

‘मैंने कहा-

अब बस!

तब से

मेरे पास

न लोक है, न उसकी धुन

बस

मैं हूँ- अपनी धुन में।‘ (कविता- अपनी धुन)

अन्य कई कविताएँ भी बहुत खूबसूरत बन पड़ी हैं। कुछ गद्य कविताएँ भी हैं संग्रह में जो अलग धरातल पर पाठक को ले जाती हैं। कवि परमेन्द्र के पास धैर्य और संयम की भाषा है जो कभी-कभी कम गतिमान लगती है, पर ठहरकर पढ़ने पर उसमें निहित निरंतरता उजागर होने लगती है। यह संग्रह 2016 में आया था। तब से देश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति में बहुत परिवर्तन आ गया है। कविता के शाश्वत मूल्यों के लिए ये परिवर्तन कोई अच्छी स्थिति तो उपलब्ध नहीं ही कराते हैं, हाँ उसमें और तेवर व नये कलेवर के साथ आगे आने की मांग जरूर करते हैं। उम्मीद है कि परमेन्द्र इसे अपनी नई रचनाओं में साध रहे होंगे। शिल्पायन प्रकाशन ने इस संग्रह को बहुत खूबसूरत ढंग से छापा है। इसके लिए उन्हें बधाई। कवि परमेन्द्र के रचनात्मक जीवन की अशेष शुभकामनाएं।

आलोक कुमार मिश्रा, एससीईआरटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।