जैसे बाज़ार और बाज़ारवाद अलग- अलग चीज है, उसी तरह ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में भी फर्क है। कोई ब्राह्मण भी ब्राह्मणवाद का विरोधी हो सकता है और ओबीसी और दलित समुदाय के लोग भी ब्राह्मणवादी हो सकते हैं। सच तो यही है कि औसतन दलित और ओबीसी के लोग अपने आचरण- व्यवहार तथा विचारों से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मणवादी ही हैं। यह भी कटु सत्य है अनेक ब्राह्मण परिवार में जन्मे लोग ब्राह्मणवाद के घोर विरोधी हैं। कुछ ब्राह्मण विचारधारा, तो कुछ आचरण की दृष्टि से भी ब्राह्मणवाद के विरोध में सक्रिय दिखाई पड़ते हैं।

आप गांव- कस्बों में जाएंगे, तो देखेंगे कि दलितों में दुसाध जाति के लोग चमार जाति को निम्न और हेय मानते हैं। उनके घर का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। दूसरी तरफ चमार जाति के लोग जो अब अपना परिचय रैदास कहकर देते हैं, वो डोम जाति को हेय दृष्टि से देखते हैं। उसके स्पर्श से बचते हैं। राजपूत जाति के लोग अपने को सवर्ण मानते हैं। मगर चौहान और कान्यकुब्ज राजपूत ढेकहा और भुतहा राजपूत को निम्नतर मानते हैं। अहीर या यादवों में भी किसनौत और मंजरौट खुद को गोआर से श्रेष्ठ मानते हैं। उनके घर में अपने बेटे- बेटी की शादी- ब्याह करने से परहेज़ करते हैं। यही राम कहानी ब्राह्मणों की भी है। ब्राह्मणों में कान्यकुब्ज, गौतम और शाक्यद्वीपी आदि एक- दूजे को श्रेष्ठ और निम्नतर समझते हैं।

[bs-quote quote=”यह भी कटु सत्य है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की चेतना वाले सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलन बेहद दयनीय स्थिति में है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन आंदोलनों का नेतृत्व करने वाले मंच पर तो सामाजिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करते हैं, लेकिन वो घर के बेडरूम और बाथरूम में ब्राह्मणवाद- जातिवाद के प्रेत बन जाते है ? हम खुद को मार्क्सवादी या गैर मार्क्सवादी समझें, लेकिन अगर हमारे आचरण- व्यवहार में महात्मा गांधी की तरह कथनी और करनी में एकरूपता नहीं होगी, हमारा चरित्र दोहरा होगा, तो हम इस समाज को नहीं बदल सकते हैं।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]

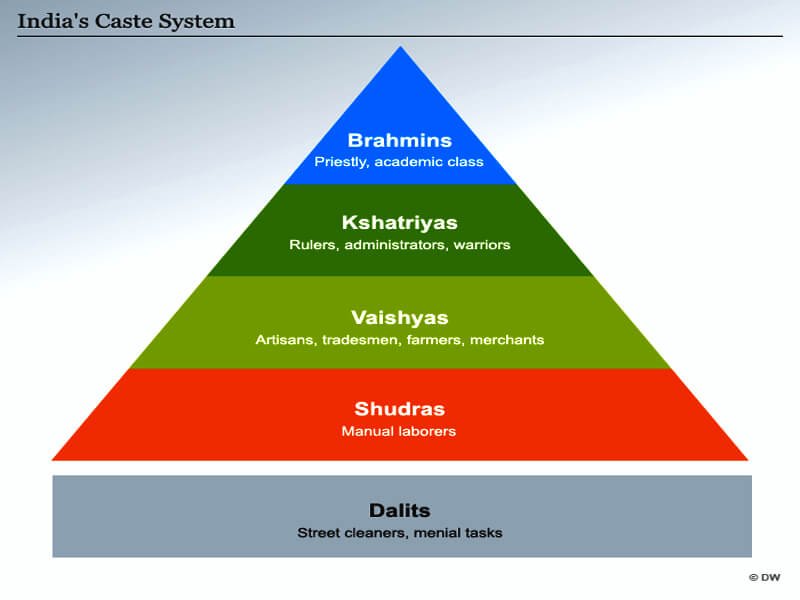

विद्वानों के अनुसार ब्राह्मणवाद का मतलब है वर्ण व्यवस्था। इस सामाजिक व्यवस्था के तहत ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ और शीर्ष पायदान पर होता है। उसके हाथ में धर्म सत्ता होती है। उसके बाद क्षत्रिय है, जो राजसत्ता से जुड़ा होता है। वैश्य तीसरे वर्ण का समुदाय है, जो मुख्यतः व्यापार करता है। कृषि करने वाली जातियों को भी कुछ विद्वान इसी तबके का मानते हैं। कुछ विद्वानों ने खेतीहर जातियों को शूद्र भी माना है। सबसे निम्न स्तर पर सेवा करने वाला जन समूह है शूद्र। हिंदी साहित्य के समालोचक रामविलास शर्मा कहते हैं कि जाति का संबंध पेशा से है। जैसे लकड़ी का शिल्पी बढ़ई और लोहे का कारीगर लोहार। सोने के गहने बनाने वाले सोनार कहलाते हैं। किसी हद तक यह बात ठीक है, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण मिठाई की दुकान खोल देता है, तो आज उसकी जाति नहीं बदलती है। वह अपनी दुकान का नाम भी पांडेय मिष्ठान्न भंडार रखता है। वह खुद को वैश्य या बनिया नहीं ब्राह्मण ही समझता है। यानी पेशा बदलने से अब जाति नहीं बदलती है। हालांकि प्राचीन काल में पेशा या कार्य के आधार पर किसी को बढ़ई, लोहार, सुनार कहा गया होगा।

मैं मानता हूं कि कोई ब्राह्मण हो या क्षत्रिय। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर वह ब्राह्मण या क्षत्रिय होने के नाते समाज आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संपदा पर अपना विशेषाधिकार नहीं जताता है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का अनुपालन करता है। ऊंच- नीच का भेदभाव नहीं करता है। अगर कोई किसी को जाति के आधार पर अछूत समझता है, तो यह अपराध है। उसकी प्रतिभा को उपेक्षित व कुंठित करता है, तो सर्वथा अनुचित कहा जाएगा। लेकिन, आज के भारतीय समाज का कटु यथार्थ यही है कि न्यायालय, प्रेस सहित अधिकांश सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में कुछ खास जातियों का वर्चस्व है। इस संदर्भ में एक घटना का जिक्र करूं। एक बड़े हिंदी दैनिक के संपादक जब एक राजपूत जाति के बने तो उन्होंने अपने एक स्वजातीय को पहले सुपर स्ट्रिंगर बना दिया और उसके बाद उसे उप संपादक भी। जबकि उसे न तो न्यूज लिखने का ज्ञान है और न संपादन का। एक ब्राह्मण युवक को उसकी उप संपादक बहन ने अपने प्रभाव से एक जिले का ब्यूरो प्रमुख भी बनवा दिया। जबकि उसे भी न्यूज लिखने और संपादित करने का शऊर नहीं था।

[bs-quote quote=”राजनीतिक दलों में भी किसी दल का जनाधार सवर्ण जातियां हैं, तो किसी दल का प्रभाव ओबीसी या दलितों पर अधिक है। चुनाव में जीत- हार का आकलन तथा प्रत्याशी बनाने का आधार क्षेत्र की जातिगत बहुलता ही देखी जाती है। इससे परहेज़ कम्युनिस्ट पार्टियों को भी नहीं रहा है।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]

एक हिंदी दैनिक के समाजवादी कहे जाने वाले संपादक जब सांसद बने, तो सरकार की सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए राजपूत बहुल गांव का चयन किया, क्योंकि वह राजपूत जाति के हैं। इसी तरह एक ओबीसी तबके के सांसद ने भी आदर्श ग्राम योजना के लिए अपनी जाति बहुल गांव की ही अनुशंसा की। जबकि वह गांव पहले से ही विकसित है। अनेक पिछड़े गांवों की उपेक्षा कथित क्षत्रिय सांसद ने की, तो ओबीसी का सांसद भी उसी पथ का अनुसरण किया। एक जातिवादी सांसद ने जो किया, वही नीति- रीति पर अमल समाजवादी विचारों वाले पत्रकारिता जगत से आए सांसद ने भी किया। देश के सबसे बड़ी पंचायत के लोगों का यही चरित्र और मनोविज्ञान है।

राजनीतिक दलों में भी किसी दल का जनाधार सवर्ण जातियां हैं, तो किसी दल का प्रभाव ओबीसी या दलितों पर अधिक है। चुनाव में जीत- हार का आकलन तथा प्रत्याशी बनाने का आधार क्षेत्र की जातिगत बहुलता ही देखी जाती है। इससे परहेज़ कम्युनिस्ट पार्टियों को भी नहीं रहा है। बिहार में कभी सीपीआई सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी थी। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता कॉमरेड सुनील मुखर्जी हुआ करते थे। जबकि आज सबसे दीन- हीन स्थिति में सीपीआई ही है। आज अपेक्षाकृत भाकपा माले लिबरेशन का जनाधार बड़ा है। उसके विधायकों की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन, यह भी सच है कि लिबरेशन में भी मार्क्सवादी चेतना से लैस कार्यकर्ताओं की संख्या सीमित है। कार्यकर्ताओं की भीड़ है, जो चेतना संपंन्न मिलिटेंट कैडर नहीं हैं। एक और हकीकत देखिए। बैंक, रेल सहित अनेक संस्थानों के कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ी और सशक्त यूनियनें कम्युनिस्ट पार्टियों या समाजवादियों की है। मगर उन यूनियनों के सदस्य चुनाव में पहले कांग्रेस, तो अब भाजपा को वोट देते हैं। पिछड़ी जातियों के कर्मचारी राजद- जदयू जैसे दलों के साथ होते हैं। कम्युनिस्टों का क्रांतिकारी हिरावल दस्ता यानी मजदूर वर्ग जातिवाद के दलदल में आकंठ डूबा हुआ है। इस देश के किसानों के बीच कम्युनिस्ट पार्टियों का सशक्त संगठन नहीं है। देश में किसानों की तादाद सर्वाधिक है, लेकिन उन्हें क्रांति का हिरावल दस्ता बनाने का प्रयास नहीं किया गया। मजदूर- कर्मचारी तबके आर्थिक लोलुपता के शिकार हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ, यह विचारणीय है। मुझे लगता है कि श्रमिक संगठनों ने अपने सदस्य कर्मचारियों व मजदूरों को विचारधारा से लैस करने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए वो वर्गीय चेतना से लैस नहीं हो सका.

यह भी पढ़ें :

अपने देश के कम्युनिस्ट, समाजवादी, अर्जक सहित अनेक संगठन तथा सामाजिक- सांस्कृतिक आंदोलन ( भक्ति आंदोलन भी, जिसका नारा था- जाति पाति पूछे ना कोय, हरि के भजे सो हरि के होय । इस ऊंच- नीच वाली चेतना में कोई बदलाव नहीं ला सके। यह कटु सच्चाई है कि हम सभी परोक्ष रूप से यानी अचेतन तरीके से अपने आचरण- व्यवहार में ब्राह्मणवाद को ही प्रकट करते हैं। हमारे अंतर मन में ब्राह्मणवाद का प्रेत इस कदर कुंडली मारकर बैठा है कि हम जितना इसका विरोध करते हैं, यह उतना ही प्रबंध और बलशाली होता जा रहा है। राजनीति के अलावा स्कूल- कॉलेज और विश्वविद्यालय भी जातिवाद के अखाड़े बने हुए हैं। मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि जातिवाद और ब्राह्मणवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस संदर्भ में एक बार फिर मेरा कहना होगा कि जाति और जातिवाद में फर्क है। जैसे बाज़ार और बाज़ारवाद में फर्क है।

प्रश्न यह है कि क्या वजह है कि कबीर, रैदास आदि संतों से लेकर अर्जक संघी, कम्युनिस्ट और समाजवादी भी इस ब्राह्मणवाद या जातिवाद को खत्म तो क्या उसे कमजोर भी नहीं कर सके ? क्या वजह है ब्राह्मणवाद- जातिवाद के प्रेत को मोक्ष नहीं प्राप्त हो रहा है ? यह भी एक सवाल है कि क्या सचमुच इस देश में इस व्याधि से मुक्ति के लिए सार्थक प्रयास किया जा रहा है? दलित विमर्श, स्त्री विमर्श और ओबीसी विमर्श जारी है, लेकिन उसका परिणाम क्या दिख रहा है? क्या कुछ सार्थक और सकारात्मक उपलब्धि हुई है ? क्या इन विमर्शों ने समाज में ऊंच- नीच और शोषण, दोहन एवं उत्पीड़न को कम किया है? क्या सामाजिक न्याय की स्थितियां- परिस्थितियां बेहतर हुई है ? क्या विषमतापूर्ण समाज को बदलने के लिए मनोगत स्थितियां तैयार की? सच तो यह है कि समाज के दलित और पिछड़े तबके जो शोषित- पीड़ित हैं, उनके राजनेता मधुकर सिंह की कहानी दुश्मन वाले राजनेता हैं। दुश्मन कहानी में एक दलित नेता जनप्रतिनिधि निर्वाचित होता है। उसके स्वागत के लिए एक दलित टोले में सूअर का मांस पकाया जा रहा है। जश्न की पूरी तैयारी है। लेकिन, दलित जनप्रतिनिधि की कार दलित टोले के पास आकर सवर्ण टोले की ओर मुड़ जाती है। तब एक दलित उसे दोस्त नहीं दुश्मन घोषित करता है।

यह भी कटु सत्य है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की चेतना वाले सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलन बेहद दयनीय स्थिति में है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन आंदोलनों का नेतृत्व करने वाले मंच पर तो सामाजिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करते हैं, लेकिन वो घर के बेडरूम और बाथरूम में ब्राह्मणवाद- जातिवाद के प्रेत बन जाते है ? हम खुद को मार्क्सवादी या गैर मार्क्सवादी समझें, लेकिन अगर हमारे आचरण- व्यवहार में महात्मा गांधी की तरह कथनी और करनी में एकरूपता नहीं होगी, हमारा चरित्र दोहरा होगा, तो हम इस समाज को नहीं बदल सकते हैं। हम अपनी भावी पीढ़ी को शोषण, दोहन तथा उत्पीड़न की संस्कृति से मुक्त एक बेहतरीन समाज नहीं सौंप सकते हैं। हम ब्राह्मणवाद- जातिवाद और महाजनी सभ्यता की निंदा करते हैं, उसके खात्मे की बातें करते हैं, लेकिन सिर्फ बातें ही करते हैं। दुष्यंत कुमार के शब्दों में कहा जाए तो इरादे खूं से बनाओ तो तस्वीर असल होगी। आपको और हमको विचारधारा नहीं अपने स्वभाव और चरित्र से भी क्रांतिकारी बनना होगा। सामाजिक न्याय का ईमानदार योद्धा बनना होगा।

कुमार बिंदु प्रतिष्ठित कवि और पत्रकार हैं । सासाराम में रहते हैं ।

[…] जातिवाद के फांस से मुक्ति का प्रश्न […]