एक दौर था जब साहित्य और फिल्मों के केंद्र में गांव होते थे। गंगा को भी खास सम्मान हासिल था। राजकपूर पर फिल्माया गाया यह गाना तो आज भी कर्णप्रिय है – हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। सचमुच वह गजब का दौर था जब फिल्म का मुख्य पुरुष कलाकार पर्दे पर गाता और नाचता था – छोरा गंगा किनारे वाला। भोजपुरी फिल्मों में तब गांव गांव नजर आता था। फिर चाहे “हे गंगा मइया तोहे पियरी चढ़इबो की बात लें या फिर नदिया के पार की।

गांव के जनजीवन पर जो पहली फिल्म मैंने देखी वह 1984 में बनी थी। नाम था – गंगा किनारे मोरा गांव एकदम उसी साल, जिस साल मेरा जन्म हुआ था। फिल्म को देखने का मौका शायद 1997 में मिला। वह पटना के फुलवारी शरीफ का प्रकाश टॉकीज सिनेमा हॉल था।

बाद में तो कई फिल्में देखने को मिलीं जिनके केंद्र में गांव, गांव का समाज, गांव के लोगों की समस्याएं और गांवों का ताना-बाना था। लेकिन इक्कीसवीं सदी के दो दशक बीत चुके हैं। बीते दो दशक में मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी है, जिसके केंद्र में गांव हो। अलबत्ता कुछेक फिल्मों में गांव की कुछ झलकियां मिली हैं लेकिन झलकियां कहना गलत ही होगा। गांव का मजाक उड़ाया गया है। एक फिल्म थी आक्रोश और एक फिल्म थी अपहरण। इन दोनों फिल्मों में गांव को वीभत्स रूप में दिखाया गया है। अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में गांव नहीं है। धनबाद बस स्टैंड के पास ही एक कस्बा है वासेपुर। हालांकि अनुराग ने गंवई पृष्ठभूमि का अच्छा उपयोग किया है। लेकिन इसे सकारात्मक उपयोग नहीं कहा जा सकता है।

[bs-quote quote=”प्रगतिशील लेखक संघ के साहित्यकार रेणु को फासिस्ट साहित्यकार की संज्ञा देते रहते हैं। ऐसा वे अपने रसायन के हिसाब से कहते हैं। दरअसल, प्रगतिशील लेखक संघ का रसायन वही रसायन है जो समाज में द्विजों के वर्चस्व को बनाए रखने में अबतक कारगर रहा है। रेणु इस खांचे में फिट ही नहीं बैठते थे। वे ठहरे आंखन-देखी लिखने वाले। वे मैनिपुलेटर नहीं थे। यदि मेरीगंज गांव में वामपंथियों के विरुद्ध भी हवा बन रही थी तो उसे भला वे क्योंकर छिपाते? वैसे भी प्रगतिशील होने के लिए पहले गतिमान होना जरूरी है। रेणु जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उसके पैरों में सदियों से जंजीर थे।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]

खैर, फिल्मों की बातें इसलिए ताकि मैं यह दर्ज कर सकूं कि जैसा साहित्य रचा जाएगा, वैसी ही फिल्में बनेंगी। फणीश्वरनाथ रेणु मेरे प्रिय रचनाकारों में रहे हैं। जब हम किसी को प्रिय कहते हैं तो अमूमन हम यह मानकर चलते हैं कि उनकी रचनाओं में कोई दोष नहीं है। लेखक के विचार बहुत उम्दा हैं । और भी बहुत कुछ जिसे हम कहते तो नहीं हैं, लेकिन मानते जरूर हैं।

मुझे क्या लगता है कि उपन्यासों में गांव भी एक पात्र होता है। उसकी भी अहम भूमिका होती है। जैसे गोदान (1936 में प्रकाशित) के गांव को ही लेते हैं। उस गांव में प्रेमचंद ने आजादी के पहले के गांव को दिखाया है जहां अलग-अलग जातियों के लोग रहते हैं। जिसकी फिजां में जातिगत श्रेष्ठतावाद की बू है। वहां गांव एक पीड़ित की भूमिका में है। रेणु के गांव यानी मैला आंचल (1954 में प्रकाशित) के मेरीगंज की बात करें तो वह जरा अलग है। दोनों गांवों के बीच अमूमन दो दशकों का अंतर है। रेणु का मेरीगंज भारत की आजादी के बाद का गांव है। औपनिवेशिक गुलामी से मुक्त गांव। लेकिन गांव उस गुलामी से मुक्त नहीं है जो सदियों से भारतीय समाज का बहुसंख्यक वर्ग झेल रहा है।

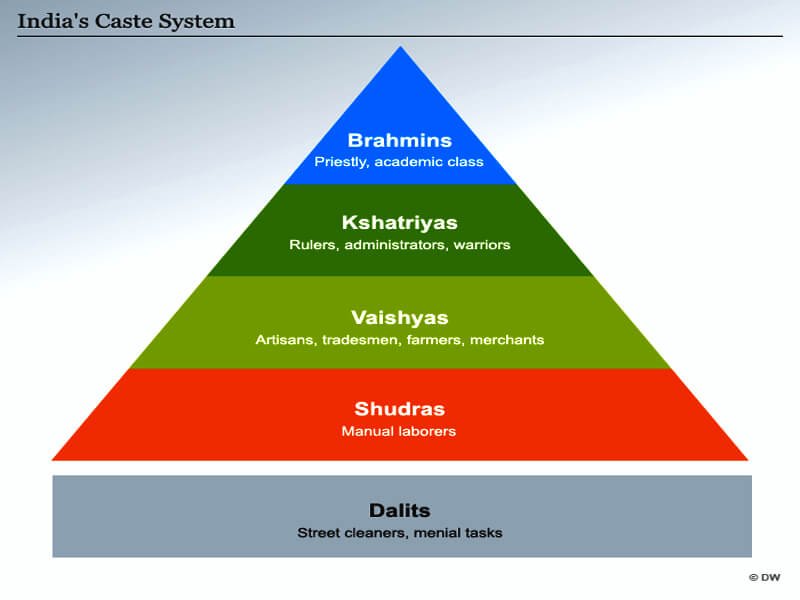

मेरीगंज के रहवासी गोदान के वाशिंदों की तरह उन अर्थों में पीड़ित नहीं हैं, जिन अर्थों में गोदान के गांव वाले। वास्तविकता यह है कि मेरीगंज इतिहास के मोड़ पर खड़ा एक गांव है। इसे बड़े फलक पर देखें तो मेरीगंज को बिहार समझा जा सकता है। वह बिहार जिसे 22 मार्च, 1936 को उड़ीसा से भी अलग कर दिया गया। बंगाल प्रेसीडेंसी के चंगुल से तो वह 1 अप्रैल, 1912 को ही आजाद हो गया था और इस तरह वह भद्रजनों की भद्रता से भी आजाद था लेकिन कलकत्ते में पढ़े-लिखे कायस्थों के प्रभाव में था। 1950 के दशक में बिहार का अपना अस्त्तित्व था। हालांकि बिहार में तब भूमिहार-ब्राह्मण कायस्थों पर भारी पड़े थे। इसके पहले 1930 के दशक में ही त्रिवेणी संघ की बयार बहने लगी थी। इसका असर था। जो कोइरी, यादव, कुर्मी, कहार, नाई, कुम्हार, पासी, चमार पूर्व में द्विजों के यहां बेगारी करने को मजबूर थे, ने पॉलिटिकल बेगारी करने से इनकार करना शुरू कर दिया था।

हालांकि यह संघर्ष का प्रारंभिक दौर था। लेकिन इसके बीज गोदान में पड़ गए थे। मेरीगंज में इसका असर दिखता है। मैला आंचल का हर पात्र अपने संघर्ष की दास्तां कहता है। रेणु की खासियत यही कि वह केवल मेरीगंज में होने वाली गतिविधियों को ही कलमबद्ध नहीं करते, बल्कि आने वाले समय की रूप-रेखा भी स्प्ष्ट करते हैं। आने वाले समय में ओबीसी किस तरह राजनीति में प्रभावकारी हस्तक्षेप करेगा या फिर जो पवनिया जातियों के हैं, उनकी भूमिका कैसी महत्वपूर्ण होगी? यह सब मेरीगंज के दास्तान में रेणु ने दर्ज किया है।

यह भी पढ़ें :

आम और आदमी या आम आदमी या फिर कोई और? (11 जुलाई, 2021 की डायरी)

गोदान के गांव में बेशक यह बात नहीं दिखती। इसकी वजह यह कि प्रेमचंद का निधन 8 अक्टूबर, 1936 को ही हो गया और कहीं न कहीं उनके मन में यह बात जरूर रही कि जब प्रथम विश्व युद्ध (1914) के बाद भारत को अंग्रेजों की दासता से मुक्ति नहीं मिली तो फिर अब कम से कम इस सदी के अंत तक तो यह मुमकिन नहीं है। इसकी वजह वह कांग्रेस के नेताओं के बीच अंदरूनी कलह को भी मानते होंगे। गांधी से उन्हें जिस तरह की उम्मीदें थीं, वे बहुत अधिक स्पष्ट नहीं थीं। ऐसे में यदि गोदान का गांव अपने सीमांत तक आकर ठिठक जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह यथार्थपरक नहीं था।

प्रगतिशील लेखक संघ के साहित्यकार रेणु को फासिस्ट साहित्यकार की संज्ञा देते रहते हैं। ऐसा वे अपने रसायन के हिसाब से कहते हैं। दरअसल, प्रगतिशील लेखक संघ का रसायन वही रसायन है जो समाज में द्विजों के वर्चस्व को बनाए रखने में अबतक कारगर रहा है। रेणु इस खांचे में फिट ही नहीं बैठते थे। वे ठहरे आंखन-देखी लिखने वाले। वे मैनिपुलेटर नहीं थे। यदि मेरीगंज गांव में वामपंथियों के विरुद्ध भी हवा बन रही थी तो उसे भला वे क्योंकर छिपाते? वैसे भी प्रगतिशील होने के लिए पहले गतिमान होना जरूरी है। रेणु जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उसके पैरों में सदियों से जंजीर थे। पढ़ने पर कान में गर्म शीशा उड़ेलने का रिवाज था। धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। रेणु चाहकर भी प्रगतिशील नहीं हो सकते थे। वे तो बदलावकारी साहित्य के सृजनकर्ता थे जिनके मन में बुनियादी बदलाव थे।

खैर, रेणु मेरे प्रिय रचनाकार जरूर हैं, लेकिन मैं इसका समर्थक नहीं कि यह कहूं कि उन्होंने जो लिखा वह सब उत्कृष्ट था। लेकिन ऐसा मैं केवल तभी कह पा रहा हूं जब मैं उनकी रचनाओं को वर्तमान के सापेक्ष रख समझने की कोशिश करता हूं। वहीं मैं यह भी नहीं मानता कि रेणु किसी भी मायने में नई कहानी के दौर के किसी भी दूसरे लेखकों से कमतर थे।

रेणु और प्रेमचंद के जमाने को पीछे छोड़ वर्तमान में आते हैं। मेरे सामने पटना से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर का ई-पेपर है। यह अखबार भी कमाल का सरकारी अखबार है। इस अखबार के लिए गांव-जवार पहले पन्ने पर जगह पाने योग्य नहीं हैं। अखबार के प्रबंधकगण गांवों को कभी 14 वें तो कभी 16वें पृष्ठ पर जगह देते हैं।

मेरा मकसद अखबार की आलोचना करना है। सत्तर फीसदी बिहार गांवों का राज्य है और वहां से प्रकाशित अखबारों के पास गांवों की खबरों के लिए जगह दस फीसदी से भी कम। अर्थशास्त्र के आधार पर कहूं तो कृषि क्षेत्र जो कि करीब 56 प्रतिशत बिहारियों को रोजगार देता है, उसके लिए अखबारों के पास जगह नहीं है। सामाजिक दृष्टिकोण से तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। ब्राह्मणों के पर्व त्यौहार और उनसे जुड़े बाबाओं के प्रवचनों को तरजीह दी जाती है। और यह केवल प्रभात खबर के साथ नहीं है। दैनिक हिन्दुस्तान व दैनिक जागरण आदि का रवैया भी जातिवादी ही है।

यह भी पढ़ें :

खैर, मैं पटना से प्रकाशित प्रभात खबर के आज के अंक के 14वें पृष्ठ पर प्रकाशित एक खबर को डायरी में दर्ज कर रहा हूं। खबर का शीर्षक है – खेत में घुसा बछड़ा, तो महिला को मार डाला। खबर जहानाबाद जिले के रतनी प्रखंड के शकूराबाद थाने के पंडौल पंचायत के तुलाबिगहा गांव की है। इस खबर से बिहार के गांवों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन किया जा सकता है। और यह भी कि बिहार में कोई सरकार है या नहीं।

खबर है कि बबन यादव की गाय का बछड़ा खूंटा तोड़कर एक खेत में घुस गया। खेत में धान का बिचड़ा लगा था। खेत का मालिक अशोक यादव था। अशोक यादव बबन यादव के घर पहुंचा। वहां बबन यादव की पत्नी घर में अकेली थी। गुस्साए अशोक यादव ने बबन यादव की पत्नी अनफी देवी के उपर लाठी-डंडे से वार किया और उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गयी।

सनद रहे कि यह खबर उस बिहार के गांव की है जहां 1990 के बाद पिछड़े वर्गों का शासन है। दलित दलित के दुश्मन हैं। ओबीसी ओबीसी का दुश्मन। सवर्ण सबके दुश्मन तो पहले से हैं।

खैर, बरसात के दिन हैं। मन में शब्द कुलबुला रहे हैं-

पिछली बार की बरसात

अब भी जेहन में ताजा है

शहर में तब खूब बरसे थे बादल

इतना कि

नदी मेरे घर के आगे थी

और मैं नदी के कछार पर।

पिछले साल की ही

बारिश की वह रात भी

अभी तक याद है

गोया कल की बात हो।

कनाट प्लेस को गोल घेरा

हमें घूर रहा था

मानों हम हों तीसरी दुनिया के आदमी

और संसद के खुले दरवाजे से

आ रही हो एक तेज रोशनी।

इस बार भी बरसात है

मेरे कमरे के बाहर

और मैं कमरे में कैद

गोया हुई हो आकाशवाणी

और सुना दिया गया हो हुक्म कि

बरसात की आगवानी करने वाले

देशद्रोही माने जाएंगे

उन्हें जेल की सजा होगी

जो धरती पर उगने वाले

पौधों की शान में कविता लिखेंगे।

हां, इस बार भी बरसात है

मेरे कमरे के बाहर

और मैं कमरे में कैद।

नवल किशोर कुमार फॉरवर्ड प्रेस में संपादक हैं ।