1913 में बनी मूक फिल्म राजा हरिश्चन्द्र से भारतीय सिनेमा की शुरुआत हुई। अपने 100 वर्षों से अधिक लम्बे और गौरवशाली इतिहास में भारतीय सिनेमा की कई उपलब्धिया दर्ज हैं। शुरु के दौर में भले ही अधिकांश फिल्में धार्मिक विषयों पर बनाई गईं लेकिन वक्त के साथ-साथ फिल्मों का दायरा संख्या के अलावा विभिन्न विषयों पर भी बढ़ता गया। सामाजिक, सांप्रदायिक, आर्थिक और राजनैतिक विषयों से सम्बंधित सती, विधवा और बाल विवाह, अविवाहित मातृत्व, देवदासी प्रथा, वेश्यावृति, बलात्कार, विवाहेतर सम्बन्ध, आतंकवाद और जातीय हिंसा जैसे कई विवादित विषयों पर काफी प्रभावशाली और संवेदनशील फिल्में बनीं, जिसका भारतीय जनमानस पर काफी प्रभाव दिखाई दिया। ऐसी कुछ एक फिल्मों पर कुछ वर्गों द्वारा तीखी प्रक्रियाएँ हुईं, जो कई बार तोड़-फोड़ और दंगे-फसाद तक भी पहुंची। यह भारत में सिनेमा के महत्व और उससे लोगों के जुड़ाव का प्रमाण है।

जाति एक ऐसा विषय है जिसने हमेशा से ही कई भारतीय बुद्धिजीवी फिल्मकारों को आकर्षित किया। हिंदी के साथ-साथ सभी क्षेत्रीय भाषाओं में भी जाति पर समय-समय पर कई उत्कृष्ट फिल्में बनीं। जाति पर बनी फिल्में भले ही बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं हो पाईं, लेकिन अधिकांश फिल्में कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार पाने में सफल रहीं। जाति पर आधारित सिनेमा का इतिहास छोटा है पर बहुत महत्वपूर्ण है।

सन 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलमआरा प्रदर्शित हुई। 1931 से 1940 तक जाति पर आधारित कई महत्वपूर्ण फिल्में बनाई गईं। यही वह दौर था जब भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन अपने चरम पर था। महात्मा गाँधी स्वतंत्रता आन्दोलन और डॉ. आंबेडकर दलितों के सम्मान और अधिकारों के लिए बरतानिया सरकार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, लेकिन इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि हिंदी सिनेमा पर शुरू से ही महात्मा गाँधी के विचार हावी रहे जो उस दौर की फिल्मों में साफ दिखाई देता है। महात्मा गाँधी ने स्वतंत्रता आन्दोलन और उसके बाद सामाजिक सुधारों की जिस विचारधारा को प्रोत्साहित किया वह हिन्दू धार्मिक दायरे के भीतर ही सीमित थी।

सन 1931-32 के दौरान प्रदर्शित हुई इम्पिरियल फिल्म्स की प्रसिद्ध फिल्म खुदा की शान भी इसी गाँधीवादी दर्शन से प्रभावित फिल्म थी। इस फिल्म के प्रमुख पात्र गरीबदास का किरदार गाँधीजी को ध्यान में रख कर ही लिखा गया था। आरएस चौधरी द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी अपने समय के हिसाब से काफी बोल्ड थी। दलित स्त्री रामकी अमीर माणिकदास से प्रेम करती है जो उसका शारीरिक शोषण कर उसे छोड़ देता है। तब माणिकदास का पिता किशनदास रामकी पर जोर-जबरदस्ती करता है। रामकी उसके चुंगल से बचकर एक कोठे में शरण लेती है लेकिन किशनदास उसे ढूढ़कर उस पर हमला करता है लेकिन खुद मारा जाता है। एक मुसलमान युवक रामकी की मदद करता है जिसका अपना एक बेटा है। रामकी एक बेटी को जन्म देती है लेकिन आग में जलकर रामकी और उसे शरण देने वाले युवक की मृत्यु हो जाती है। तब गरीबदास साधु दोनों बच्चो को अपनाकर उनकी देखभाल करते हैं। बच्चे बड़े होते हैं और माणिकदास के कारखाने में ही काम करने लगते हैं। माणिकदास का दिल तब अपनी ही बेटी पर आ जाता है। हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि माणिकदास मारा जाता है और गरीबदास साधु को उनकी जमीन वापस मिल जाती है जिसे कभी माणिकदास ने हथिया लिया था। इस फिल्म में गरीबदास साधु का पात्र गाँधीजी से काफी मिलता है। उनके द्वारा बोले गए संवादों के कारण ही इस फिल्म को उस वक्त ब्रिटिश सेंसर से प्रदर्शन की अनुमति मिलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था।

सन 1934 में नितिन बोस ने प्रसिद्ध कवि चंडीदास के जीवन पर आधारित इसी नाम से एक फिल्म का निर्माण किया। वैष्णव पंथ के प्रसिद्ध कवि चंडीदास का प्रेम अछूत स्त्री रामी से होता है, जिसका विरोध होने पर वे अपना समाज, जाति और धर्म सब कुछ त्याग कर रामी के साथ गाँव छोड़कर चले जाते हैं। यह फिल्म कोलकाता में उस समय काफी सफल रही।

जाति पर आधारित अगली फिल्म अछूत कन्या थी, जो 1936 में प्रदर्शित हुई। इस फिल्म के निर्माता हिमांशु राय थे जिन्होंने इस फिल्म के निर्देशन के लिए एक जर्मन-फ्रेज ऑस्टिन को चुना। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में उस समय की सुपरस्टार जोड़ी अशोक कुमार और देविका रानी थे। फिल्म की पूरी कहानी फ्लैशबैक में दिखाई गई है जो असफल प्रेमकथा पर आधारित थी। गाँव के रेलवे फाटक के अछूत चौकीदार दुखिया की जवान और खूबसूरत बेटी कस्तूरी का प्रेम गाँव के ब्राह्मण दुकानदार के बेटे प्रताप से है जिसकी वजह से गाँव में खासा तनाव है।हिंसा बढ़ती है और अंततः दोनों रेल के इंजन के सामने आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं, तब कहीं जाकर गाँव में शांति होती है। कुछ छोटी-मोटी कमियों के बाबजूद यह फिल्म निर्देशन और तकनीकी दृष्टि से काफी अच्छी थी, जबकि इसके निर्देशक जर्मन थे। देविका रानी का ग्लेमरस रूप और लाउड मेकअप उनके पात्र को अविश्वसनीय बनाते थे। वह अछूत है। वह भी उस समय जब दलित स्त्री को ढंग के कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था। इस फिल्म के निर्देशक फ्रेन्त्ज ऑस्टिन अगले ही वर्ष 1937 में उस वक्त हिटलर की नाजी पार्टी के सदस्य बन गए। तब वे भारत में ही बतौर निर्देशक हिंदी फिल्मों में काम कर रहे थे। उन दिनों जर्मनी में कई प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कलाकार, बुद्धिजीवी, समाजसेवी और खिलाड़ी नाजी पार्टी में शामिल हो रहे थे। 1934 में जर्मनी में नाजी पार्टी का भव्य अधिवेशन हुआ जिसकी कवरेज को एक लम्बी फिल्म में तब्दील कर 1935 में टाइम्स ऑफ विल के नाम से प्रदर्शित किया गया।

इस फिल्म का निर्माण हिटलर की एक करीबी महिला मित्र लेनी राफेलस्ट्राल ने किया था। इस फिल्म में हिटलर के सबसे प्रिय और महत्वपूर्ण विषय-जर्मन जनता की अस्मिता, उनकी उम्मीदें और हिटलर के नेतृत्व के करिश्मे के साथ-साथ एक नए उग्र सांस्कृतिकवादी दर्शन को फिल्म में पहली बार दिखाया गया! हिटलर के इसी दर्शन को व्यापक रूप में फैलाने के लिए जो नीतियाँ और कार्यक्रम तय किए गए उनमें यह फिल्म अहम थी। इस फिल्म का जर्मन जनता पर काफी असर हुआ। फ्रेंट्ज़ ऑस्टिन पर इस फिल्म का कितना असर हुआ और यह फिल्म उनके नाजी पार्टी में शामिल होने का कितना कारण बनी यह तो शोध का विषय है, जिसे ठीक से समझा जाना चाहिए।

भारत में संस्कृति को जरिया बनाकर धर्म के प्रचार की प्रथा पुरानी है, लेकिन संस्कृति का राष्ट्रवाद के बगैर कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। इस 21वीं सदी में संस्कृति की इस नई परिभाषा के आक्रामक प्रसार और स्थायित्व के लिए फिल्मों की भूमिका को समझने के लिए इस फिल्म का अध्ययन महत्वपूर्ण हो सकता है। वर्षों बाद भारत में इसी तरह के उग्र संस्कृतिवाद, जिसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए गए, कई जगह दिखाई दिए। कुछ साम्प्रदायिक ताकतों का यह दर्शन आज प्रमुख एजेंडा है। इस दर्शन का भारतीय सिनेमा पर काफी असर हुआ, जिसके पक्ष और विपक्ष में फिल्में बनाई गई!

हालाँकि जाति ही एकमात्र ऐसा विषय रहा, जिस पर यह सांस्कृतिकवाद बेअसर साबित हुआ जिसे इस विषय पर बनाई गई फिल्मों में भी साफ देखा जा सकता है। दरअसल, दलित और आदिवासी संस्कृति का हिन्दू धर्म से कोई वास्ता नहीं है। उनकी अपनी विरासत है जो हिन्दू धर्म से बहुत पुरानी है, जिसकी जड़ें भारत की जमीन पर मजबूती से जमी हुई हैं। इन्हें आसानी से उखाड़ पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। यही अटल सत्य है। इतिहास गवाह है कि सभी धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव इस संस्कृति पर बेअसर साबित होते रहे हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी अंततः यही हश्र होना तय है।

सन 1940 में निर्माता चंदुलाल शाह ने अस्पृश्यता पर फिल्म बनाने का निर्णय लिया। अछूत नाम की फिल्म को गाँधीजी और वल्लभ भाई पटेल का समर्थन हासिल था। उन्हीं के प्रयास से इस फिल्म का निर्माण हुआ। 1930 में नाशिक के कालाराम मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए किए गए आंदोलन पर डॉ. आंबेडकर और महात्मा गाँधी के बीच बातचीत हुई थी। गाँधीजी ने इस आंदोलन के लिए न केवल अपनी सहमति दी बल्कि उसमें शामिल होने का वचन भी डॉ. आंबेडकर को दिया था, लेकिन ऐन मोके पर गाँधीजी कालाराम मंदिर नहीं पहुंचे। उनकी अनुपस्थिति के बावजूद आंदोलन सफल रहा लेकिन देश भर के दलित गाँधीजी के इस कदम से काफी आहत हुए।

फिल्म अछूत कहीं न कहीं इस कसक की भरपाई का चित्रण करती है। फिल्म की कहानी एक अछूत से शुरू होती है जिसे गाँव के कुएँ से पानी लेने की अनुमति नहीं मिलती, जिससे आहत हो वह ईसाई बन जाता है। लेकिन उसकी पत्नी हिन्दू ही रहती है! उनकी बेटी लक्ष्मी को एक अमीर व्यवसायी गोद ले लेता है। उसकी अपनी बेटी सविता और लक्ष्मी दोनों बड़े होने पर एक ही व्यक्ति से प्रेम करती हैं। तब वह व्यवसायी लक्ष्मी को उसके गाँव वापस भेज देते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात उसके बचपन के मित्र रामू से होती है और वह उसके साथ गाँव के दलित आंदोलन में शामिल हो जाती है। इसी आंदोलन की हिंसा में लक्ष्मी मारी जाती है, लेकिन दलितों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाती है। इस फिल्म में डॉ. आंबेडकर के आंदोलन के सभी प्रमुख मुद्दे थे जिनमें धर्म परिवर्तन, मंदिर प्रवेश, और पानी के लिए संघर्ष शामिल हैं। इन्हें दिखाया तो गया है लेकिन ये सभी मुद्दे गाँधीजी के विचार और उनके तर्क पर ही आधारित हैं। हालाँकि अछूत व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म थी, फिर भी वर्षों तक जाति पर कोई दूसरी फिल्म नहीं बनी।

इस विषय पर अगली फिल्म बिमल राय की सुजाता थी जिसे 1959 में प्रदर्शित किया गया। बिमल राय भारतीय सिनेमा जगत में उच्च कोटि के संवेदनशील निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी लगभग सभी फिल्मों को अपने समय की श्रेष्ठ फिल्म होने का गौरव हासिल है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर बिमल राय का नाम आज भी सबसे ऊपर है। बिमल रॉय को फिल्मों के सभी क्षेत्रों की गहरी समझ थी। उन्होंने अपना फिल्मी कैरियर कोलकाता के मशहूर न्यू थियेटर्स में बतौर कैमरामैन की थी। बाद में वे निर्देशक बने। हिंदी में बनाई गई फिल्मों में सुजाता उनकी दूसरी फिल्म थी जिससे पहले उन्होंने दो बीघा जमीन जैसी बेहतरीन फिल्म बनाई। लेकिन सुजाता उनकी सबसे कमजोर फिल्म थी, हालाँकि इस फिल्म के सभी पात्र वास्तविक जीवन के करीब थे। स्क्रीनप्ले, संवाद, गीत, संगीत और कलाकारों का उत्कृष्ट अभिनय सभी कुछ अच्छा होने के बावजूद कमजोर कहानी इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी साबित हुई जिसका असर फिल्म के निर्देशन पर भी पड़ा। हालाँकि यह फिल्म बंगाल के प्रसिद्ध लेखक सुबोध घोष के उपन्यास पर आधारित थी। स्क्रीनप्ले नोवेंदु घोष जैसे प्रतिभाशाली लेखक ने लिखा था, लेकिन पूरी कहानी जाति के सन्दर्भ में हरिजन सहानुभूति वाले गाँधीवादी दर्शन पर आधारित होने के कारण अपने मकसद से भटक गई। इससे पता चलता है कि बिमल रॉय को जाति के विषय में पूरी जानकारी नहीं थी और वे पूरी तरह से सुबोध घोष के उपन्यास पर ही आश्रित थे। सुजाता की कहानी एक ऐसे दंपत्ति उपेन्द्रनाथ और चारु की है जिन्हें मजबूरी में एक दूधमूही अछूत बच्ची को अपने संरक्षण में रखना पड़ता है जिसकी माँ की मत्यु हो चुकी है और पिता शराबी है। उपेन्द्रनाथ की अपनी भी लगभग उसी उम्र की बेटी है। हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि न चाहते हुए भी उन्हें उस अछूत बच्ची को अपने घर में आश्रय देना पड़ता है, लेकिन उसकी देखभाल नौकरानी करती है। उपेन्द्रनाथ उस बच्ची का नाम सुजाता रख देते हैं। तीर्थ यात्रा से लौटती उपेन्द्रनाथ की बुआ एक पंडित को साथ लेकर उनके घर आ जाती हैं। जब उन्हें सुजाता की जाति की सच्चाई का पता चलता है तो वह तूफान खड़ा कर देती हैं। पंडित तो तुरंत ही भाग खड़ा होता है। किसी तरह हाथ-पाँव को जोड़कर बुआ को मनाया जाता है। जब भी बुआ का सामना छोटी-सी सुजाता से होता है वे आगबबूला हो जाती हैं और अपने ऊपर गंगाजल डालकर खुद को शुद्ध करती हैं। वक्त गुजरता है। दोनों बच्चियाँ साथ पलकर बड़ी हो जाती हैं। सुजाता उस घर का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसे चौधरी दंपत्ति अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं।

फिर भी वह उनकी अपनी बेटी नहीं बन पाती। कुछ फर्क है जिन्हें सुजाता महसूस करती है, फिर भी अनदेखा करती है, जिसका चित्रण बिमल रॉय ने फिल्म में कई जगहों पर बड़ी खूबसूरती से किया है। घर की इकलौती लाडली बेटी रमा उससे निस्वार्थ प्रेम करती है। हमउम्र होने के कारण दोनों की दोस्ती और अपनापन उनके रिश्ते का सबसे मजबूत पक्ष है। रमा फेशनेबल है। मॉडर्न है। कीमती कपड़े पहनती है। कॉलेज में पढ़ती है और बेडमिन्टन खेलती है। इसके विपरीत सुजाता सस्ती सूती साड़ी पहनती है। पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती है। सुबह से लेकर रात तक अकेले ही घर के सारे काम करती है। उसके मन में चौधरी परिवार के लिए कितनी कृतज्ञता भरी है यह साफ झलकती है। इसीलिए वह न तो किसी बात का विरोध करती है और न ही अधिकार जताने की कोशिश करती है। मुख्य पात्र को सिर्फ जनता की सहानुभूति पाने के लिए जरूरत से ज्यादा आज्ञाकारी बनाना इस फिल्म की एक बड़ी कमजोरी है। कहानी एक नया मोड़ तब लेती है, जब फिल्म के नायक अधीर उनके घर आते हैं। अधीर गाँधीवादी है, खादी का कुर्ता-पजामा पहनता है और ढेर सारी किताबें पढ़ता है। चौधरी दंपत्ति अधीर को काफी पसंद करते हैं। वह उनकी बुआ का पोता है। वे रमा से उसकी शादी करना चाहते हैं। लेकिन अधीर को रमा के बजाए सुजाता पसंद आ जाती है, जिसका रमा पर तो असर नहीं पड़ता पर उसकी माँ चारू को, अधीर की बजाए सुजाता पर बहुत गुस्सा आता है। अधीर की दादी भी इस रिश्ते का बहुत विरोध करती हैं। उसे तरह-तरह की धमकियाँ भी देती हैं पर अधीर अपने फैसले पर अड़ा रहता है। सुजाता अधीर को चाहते हुए भी उसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। फिल्म के एक दृश्य में अधीर नदी किनारे गाँधीजी की मूर्ति के पास खड़े होकर सुजाता को छुआछूत के विरोध में गाँधीवादी दर्शन पर बड़ा-सा व्याख्यान भी देता है। उसे समझाने की कोशिश करता है कि जाति से कोई ऊँचा या नीचा नहीं हो जाता। सब इंसान बराबर हैं। लेकिन उसे यह नहीं बताता कि वह उससे सिर्फ इसलिए शादी करना चाहता है क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता है। दया और सहानुभूति के बजाए प्रेम उनके रिश्ते का आधार है।

इस फिल्म का अंत बहुत नाटकीय है। चारू सीढ़ियों से गिर जाती हैं। सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से बहुत खून बह जाता है तब खून की जरूरत पड़ती है। उस समय पूरे घर में सिर्फ सुजाता का ही खून चारू के खून से मेल खाता है, जिसका खून चढ़ाने पर ही चारू की जान बचती है। इस घटना के बाद चारू मन से सुजाता को अपनी बेटी स्वीकारती है और अधीर से उसकी शादी के लिए राजी हो जाती है। 1959 जब यह फिल्म प्रदर्शित हुई थी तब गाँधीजी की मृत्यु को काफी वक्त गुजर चुका था और उनके आंदोलन का असर भी लगभग खत्म हो चुका था लेकिन डॉक्टर आंबेडकर का क्रांतिकारी आंदोलन पूरी तरह जीवित था। हालाँकि डॉक्टर आंबेडकर की भी तीन वर्ष पहले 6 दिसंबर, 1956 को मत्यु हो गयी थी लेकिन उसी वर्ष अपनी मृत्यु से मात्र डेढ़ महीना पहले 14 अक्टूबर को उन्होंने हिन्दू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। उनके साथ ही 5 लाख दलितों ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया।

दुनिया के इतिहास में इसे, उस वक्त की सबसे बड़ी क्रांति माना गया जिसका असर देश भर में देखने को मिला। 1960 के आम चुनाव में आरपीआई ने एक युवा नेता बीपी मौर्या के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 16 सीटें जीत ली जो आज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के राज की बुनियाद है। डॉक्टर आंबेडकर के जीवन काल में जो संभव नहीं हो पाया उनकी मृत्यु के बाद हुआ। उस वक्त देश भर में बदलती हुई दलित चेतना की तरफ बिमल रॉय जैसे जानकारी रखने वाले निर्देशक की नजर कैसे नहीं गयी? अगर वे इस ओर जरा-सा भी ध्यान देते तो कम से कम दया और सहानुभूति वाले गाँधीवादी दर्शन के बजाय दलितों की अपने आत्म सम्मान और अधिकारों के लिए बदलती सोच पर केन्द्रित फिल्म बनाते, जिसकी आग आज तक ठंडी नहीं हुई। तब शायद वे सुजाता के मुख्य किरदार को ज्यादा न्यायसंगत बना पाते जो जरूरत से ज्यादा हीनभावना से ग्रस्त मजबूर और बेचारी नहीं होती। सुजाता बिमल रॉय की फिल्मों की महिला पात्रों में सबसे कमजोर है। फिर भी इस फिल्म को कई पुरस्कार मिले। बिमल रॉय को श्रेष्ठ निर्देशन के लिए और नूतन को सुजाता के रोल के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रेणी में रजत पदक दिए गए। उसी वर्ष बिमल रॉय और सुबोध घोष को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। चार श्रेणियों में फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली उस वर्ष यह अकेली फिल्म थी।

जिस समय सुजाता फिल्म का निर्माण हुआ उस काल को हिंदी सिनेमा का स्वर्णयुग कहा जाता है। जब कई महत्वपूर्ण विषयों पर बेहतरीन फिल्में बनीं। इस दौर को उन गीतकारों, संगीतकारों, कलाकारों और निर्देशकों ने मिलकर यादगार बनाया, जिनका सम्बन्ध किसी न किसी आन्दोलन से था। साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, शेलेन्द्र, बलराज साहनी, ख्वाजा अहमद अब्बास, राजेंद्र सिंह बेदी, जाँ निसार अख्तर जैसी कई हस्तियाँ, जिनका संबंध इप्टा से था और जो वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुई थीं, जिनकी बदौलत हिंदी सिनेमा में आजादी के बाद गरीबी, बेकारी और भूख से जूझते आम आदमी के संघर्षों का चित्रण ईमानदारी से संभव हो पाया। लेकिन जाति जैसे गंभीर और जरूरी विषय पर एक भी फिल्म नहीं बनाई गई।

सत्तर के दशक में न्यू वेव सिनेमा का दौर आया, जब कम खर्च पर उद्देश्यपूर्ण फिल्में बनाने का चलन शुरू हुआ जिसकी पहचान आर्ट फिल्म के नाम से हुई। ऐसी फिल्में जिन्दगी के सबसे करीब थीं। आम आदमी के संघर्षों के साथ-साथ स्त्री-पुरुष सम्बंधों पर भी कई बोल्ड फिल्में बनीं।यह वह वक़्त था जब पूरी दुनिया में बदलाव का दौर चल रहा था। अपनी निराशा और कुंठा से जूझता युवा वर्ग दुनिया भर में जगह-जगह बन्धनों को तोड़ रहा था। कहीं संगीत तो कहीं नशे में अपनी आजादी ढूढ़ रहा था। अमेरिका में साम्यवादी और श्यामवर्णीय आन्दोलन ने तब तक पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। लगभग उसी वक़्त भारत में भी दलित पैंथर की शुरुआत हुई।

दलित पैंथर के सभी सदस्य उच्च कोटि के साहित्यकार भी थे, जिनके साहित्य ने स्थापित भारतीय साहित्य जगत में बैचेनी पैदा की और प्रतिष्ठित साहित्यकारों को भी अपने अंतर में झाँकने पर मजबूर किया। दलित साहित्य के इस आन्दोलन के कारण ही देश के कई भागों में सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई। हिंदी सिनेमा में भी इसका जबरदस्त प्रभाव दिखाई दिया, जब इस विषय से जुड़ी कई बेहतरीन फिल्में बनीं। श्याम बेनेगल ने हिंदी में और गिरीश कर्नाड ने कन्नड़ में कई प्रभावशाली फिल्में बनाई। श्याम बेनेगल ने हमेशा से ही अपने आप को समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति माना। समाज में होते बदलाव और उससे उत्पन्न आक्रोश को समझने का प्रयास जारी रखा। उन्होंने कई बार इस बात को खुले रूप से स्वीकार किया कि समाज में होने वाले बदलाव से वे अछूते नहीं रह सकते, क्योंकि वे भी उसी का हिस्सा हैं और वे हर बदलाव का समर्थन करते है। उन्होंने विशेषकर स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार, जाति और सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में हिंदी सिनेमा को सबसे ज्यादा और सबसे प्रभावशाली फिल्में दी। श्याम बेनेगल की फिल्मों में वह सभी कुछ था जो एक अच्छी फिल्म की जरूरत होती है। अच्छी कहानी, स्क्रीन प्ले, संवाद, छायांकन, एडिटिंग और उत्कृष्ट निर्देशन। श्याम बेनेगल को भी बिमल रॉय की तरह सिनेमा के हर क्षेत्र में महारत हासिल थी जो उनकी हर फिल्म में दिखाई देता है। अंकुर उनकी पहली फिल्म थी।

दरअसल, इसी फिल्म से हिंदी सिनेमा में परिवर्तन का अंकुर फूटा। इस फिल्म की कहानी काफी बोल्ड थी। अमीर ज़मींदार का एकलौता बेटा सूर्या शहर से पढ़ाई ख़त्म कर घर वापस आता है। पिता उसका विवाह उसकी मर्जी के खिलाफ कर उसे गाँव में जमीन की देख-रेख करने भेज देते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि ताकतवर पुरुष वही है जिसके पास जमीन है। स्त्री की कोई कीमत नहीं होती क्योंकि उसके पास जमीन या कोई संपत्ति नहीं होती। गाँव में सूर्या की मुलाकात दलित स्त्री लक्ष्मी से होती है जो उसके यहाँ काम करती है, जिसका पति गूँगा-बहरा और शराबी होता है। एक दिन वह उसे छोड़ कर भी चला जाता है। तब सूर्या लक्ष्मी को अपने घर में रख लेता है। गाँव में दबी-जबान में इसका विरोध भी होता है। सूर्या इसकी ज्यादा परवाह नहीं करता।एक दिन अचानक सूर्या की पत्नी आ जाती है। सूर्या लक्ष्मी को तुरंत भगा देता है, जबकि उस वक्त वह उसी से गर्भवती है। लक्ष्मी अपनी झोंपड़ी में आ जाती है। उसका पति भी वापस लौट आता है। यह जानकर कि वह माँ बनने वाली है, वह बहुत खुश हो जाता है और इसी खुशी-खुशी में काम करने के लिए ज़मींदार के घर की तरफ जाता है। उसे दूर से आता देख सूर्या बहुत डर जाता है। डरा हुआ सूर्या बगैर कुछ भी जाने उसे बहुत मारता है। दूर से देखती लक्ष्मी अपने पति को बचाने के लिए बड़ी मुश्किल से दौड़ कर आती है और गुस्से में चिल्ला कर बताती है कि उसका पति तो सिर्फ काम पर वापस आया था। सूर्या उसका सामना नहीं कर पाता और घर के अंदर भाग जाता है। इस फिल्म का अंत एक छोटे-से बच्चे के पत्थर मारने से होता है जो कमजोरों के विरोध का चित्रण है।

इस फिल्म के लिए शबाना आजमी को कई पुरस्कार प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल है। श्याम बेनेगल को निर्देशन के लिए रजत कमल प्रदान किया गया। फिल्म अंकुर के बाद श्याम बेनेगल ने जाति पर आधारित कुछ अन्य फिल्में भी बनाई जिनमें मंथन, जो गुजरात में सहकारी दूध उत्पादन के क्षेत्र में दलितों की भागीदारी पर आधारित थी। यह फिल्म काफी चर्चित रही। श्याम बेनेगल की सभी फिल्में किसी न किसी सामाजिक विषय पर ही आधारित रहीं। उनकी एक अन्य फिल्म सुसमन इक्कत के हथकरघा कारीगरों के जीवन और संघर्ष की फिल्म थी जो इक्कत का कपड़ा बुनते हैं। विश्वप्रसिद्ध और बेहतरीन माने जाने वाले इन बुनकरों का समावेश पिछड़ी जाति में होता है जो अछूत नहीं है, पर उनका जीवन अछूतों से अलग भी नहीं।

अस्सी का दशक हिंदी सिनेमा के लिए सामान्य रहा, जहाँ अधिकतर फिल्में कोई विशेष छाप नहीं छोड़ पाईं, लेकिन इसी दशक में कई प्रसिद्ध निर्देशकों ने जाति पर आधारित विषयों पर अच्छी फिल्में बनाई जिनमें सत्यजीत रॉय की सद्गति भी शामिल है। यह प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी पर आधारित थी। सत्यजीत रॉय की बंगाल में बनी सभी फिल्में बेमिसाल हैं। उनकी तुलना में यह फिल्म कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ पाई। सत्यजीत रॉय की छाप इस फिल्म में दिखाई नहीं दी।

दूसरी फिल्म कांती लाल राठौर की रामनगरी जो नाइयों के जीवन पर केन्द्रित थी। अच्छी होने के बावजूद फिल्म लोगों तक नहीं पहुँच पाई।

इसी दौरान गौतम घोष द्वारा निर्देशित फिल्म पार प्रदर्शित हुई। यह फिल्म बिहार में रहने वाली मुसहर जाति के जीवन और संघर्ष की कहानी है। इस फिल्म में मुसहर जाति के दिल दहलाने वाले जीवन को दिखाया है। पार निस्संदेह जाति पर बनी सशक्त फिल्म है। इस फिल्म को कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिले।

सन 1985 में तीन अन्य फिल्में जिनमें प्रकाश झा की दामुल, प्रदीप कृष्ण की मैसी साहब, जेपी दत्ता की गुलामी प्रदर्शित हुई। दामुल उस दौर की कहानी है जब बिहार में सवर्ण ज़मींदारों के जुल्म से तंग पंजाब की ओर पलायन करता गरीब, भूमिहीन, दलित, मजदूर बिहार शरीफ में दर्दनाक जनसंहार का शिकार हुआ था। मैसी साहब मध्य प्रदेश के गरीब आदिवासियों के जीवन को दर्शाती फिल्म थी जिसमें बुकर पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय ने भी अभिनय किया था। एक अन्य प्रसिद्ध फिल्म गुलामी जिसमें धर्मेन्द्र, मिथुन चक्रवर्ती, नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल और अनीता राज जैसे कई बड़े सितारों ने अभिनय किया था। इसमें राजस्थान के गाँवों में शिक्षा से दलितों में आ रही जागृति और कर्ज के बोझ से दबे किसानो पर होने वाले अत्याचार की कहानी थी। यह फिल्म राजस्थान के एक गरीब दलित शिक्षक की आत्मकथा पर आधारित थी। गुलामी भले ही बड़े बजट की फिल्म थी फिर भी इस फिल्म में दलितों पर होने वाले अत्याचार, उनके संघर्ष और आक्रोश का चित्रण पूरी ईमानदारी के साथ किया गया। इस फिल्म के बाद ही हिंदी व्यवसायिक फिल्मों में जाति पर आधारित व्यवसायिक फिल्मों का चलन शुरू हुआ। इसी दौरान बनी एक अन्य फिल्म चक्र जिसे रविन्द्र धर्माधिकारी ने बनाया और वह काफी चर्चित रही। मुंबई की झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के रोजमर्रा के संघर्षो पर आधारित यह फिल्म एक अच्छी फिल्म मानी गई।

नब्बे के दशक में इस विषय पर कई अच्छी फिल्में बनीं जिनमें दिशा एक बेहतरीन फिल्म थी जो कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध लेखक यूआर अनंतमूर्ति की प्रसिद्ध कहानी घटश्राद्ध पर आधारित थी। हिंदी में निर्देशक अरुण कौल ने और कन्नड़ में गिरीश कासरवल्ली ने बनाया। फिल्म दिशा को फ्रांस में सर्वोत्तम फिल्म की श्रेणी में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

सन 1994 में के. विक्रम सिंह द्वारा निर्देशिक फिल्म तर्पण एक लोककथा पर आधारित थी जिसका चित्रण भी लोकशैली में ही किया गया था। तर्पण उस गाँव की कहानी है जहाँ कुएँ की सफाई के दौरान ठाकुरों द्वारा दलितों पर किए गए अत्याचार अलग-अलग पत्रों की शक्ल में एक-एक कर बाहर निकल कर आते हैं और अपनी कहानी कहते हैं।

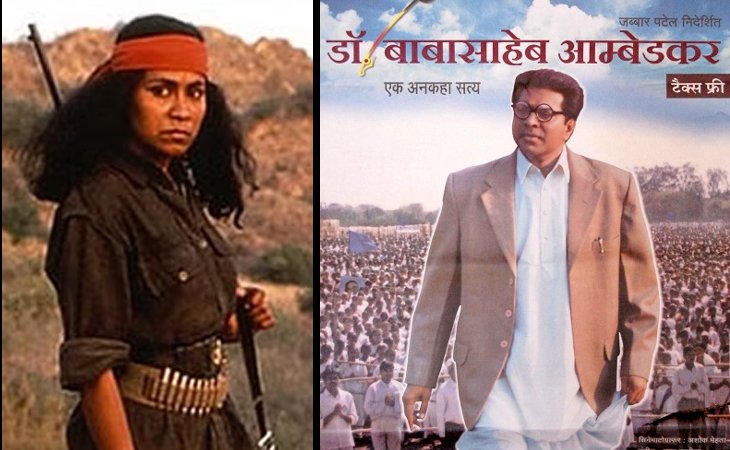

सन 1994 में ही दूसरी चर्चित फिल्म बैंडिट क्वीन थी जिसका निर्देशन शेखर कपूर ने और निर्माण ब्रिटिश कंपनी चैनल 4 ने किया था। यह फिल्म माला सेन के उपन्यास पर आधारित प्रसिद्ध महिला डाकू फूलन देवी के जीवन पर केन्द्रित थी।

सन 2000 में जाति पर आधारित दो फिल्में प्रदर्शित हुईं – बवंडर और डॉक्टर आंबेडकर। बवंडर का निर्देशन डॉ. जग मुंदरा ने किया और पटकथा सुधा अरोरा ने लिखी थी। यह फिल्म राजस्थान में हुए चर्चित भंवरी देवी बलात्कार और उसके बाद की कानूनी प्रक्रिया पर आधारित थी। भंवरी देवी के दोषियों को निर्दोष साबित कर दिया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर की जन्म शताब्दी के अवसर पर केंद्र और महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से बनाई गई डॉक्टर आंबेडकर एक महँगी और बड़ी फिल्म थी। इस फिल्म का निर्देशन जब्बार पटेल ने किया था। यह फिल्म डॉक्टर आंबेडकर के जीवन संघर्ष पर आधारित थी। इसमें डॉक्टर आंबेडकर के किरदार के लिए प्रसिद्ध मलयाली अभिनेता ममूटी को सर्वश्रेष्ट अभिनेता का राष्ट्रीय पुरुस्कार प्रदान किया गया।

सन 2006 में बनी फिल्म एक धुन बनारस की यूं तो जाति पर आधारित थी लेकिन बौद्धधर्म और हिन्दू धर्म के सहअस्तित्व के अंतरद्वन्द्व के विषय को दिखाने की कोशिश में निर्देशक पंकज पराशर भ्रमित हो गए। मूल कहानी एक प्रेमकथा है जो एक भंगी स्त्री द्वारा पालित अनाथ युवक सोहम और अमीर सवर्ण स्त्री स्वेताम्बरी की प्रेम कहानी है। सोहम को मार दिया जाता है। स्वेताम्बरी सब कुछ त्याग कर संन्यास ले लेती है लेकिन सोहम को अपने जेहन में जिंदा रखती है और जानती है कि सोहम की हत्या किसने की लेकिन मौन रहती है।

अगले साल 2007 में बनी एकलव्य द रॉयलगार्ड का निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा ने किया था। इस फिल्म की कहानी कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद काफी मनोरंजक थी। इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर में विदेशी भाषा की श्रेणी में भेजा गया, जिसके चयन को लेकर काफी आलोचना हुई। हालाँकि यह फिल्म ऑस्कर नहीं जीत पाई लेकिन यह नियोग जैसे विषय पर बनाई गयी एकमात्र हिंदी फिल्म है। नियोग का जिक्र हिन्दू धार्मिक मान्यताओं में है, जिसके अनुसार दलित स्त्री ब्राह्मण पुरुष से गर्भधारण कर सकती है, लेकिन ब्राह्मण स्त्री का दलित पुरुष द्वारा गर्भधारण करना वर्जित है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न संतान को हिन्दू समाज में चांडाल का दर्जा दिया गया है। इस फिल्म का प्रमुख पात्र राजकुमार दलित गुलाम का बेटा है। ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ यह फिल्म प्रामाणिक रूप से स्थापित नहीं कर पाई। इस गंभीर सच्चाई का छूट जाना इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी है।

सन 2011 में प्रदर्शित निर्देशक प्रकाश झा की चर्चित फिल्म आरक्षण अपने नाम के अनुरूप ही आरक्षण के मुद्दे पर केन्द्रित थी, लेकिन पूरी फिल्म आरक्षण के लिए सामाजिक न्याय के बजाय उसकी उपयोगिता के पक्ष में खड़ी दिखाई देती है। यह बुनियादी तौर पर ही गलत तर्क है। यह आश्चर्य की बात है कि जिस निर्देशक ने अपने शुरुआती दौर में ही दामुल जैसी संवेदनशील और सटीक फिल्म बनाई वह आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे का न्यायसंगत चित्रण अपनी इस फिल्म में नहीं कर पाया। संविधान द्वारा आरक्षण के प्रावधान का आधार सामाजिक और शैक्षिणिक पिछड़ापन है। संविधान निर्माताओं ने जाति पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की जमीनी सच्चाइयों को आधार मानकर ही आर्थिक पिछड़ेपन को आधार स्वीकार नहीं किया, लेकिन प्रकाश झा ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को दरकिनार कर पूरी फिल्म को आरक्षण बनाम कंपटीशन फीस के मुद्दे पर ही उलझा दिया। इसकी वजह से फिल्म तो कमजोर बनी ही, आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे की गंभीरता में भी कमी आई। फिल्म को व्यवसायिक रूप से सफल बनाने की होड़ में प्रकाश झा ने सरकार के बजाय मनोरंजन को प्राथमिकता दी लेकिन इस बात का ध्यान उन्हें रखना चाहिए था कि भले ही सरकारों पर मनोरंजक फिल्में बनाई जा सकती हैं, लेकिन मनोरंजन के लिए ईमानदार सरकारों से समझौता नहीं किया जा सकता। इस फिल्म से देश भर में गलत संदेश गया है, जिसका असर आने वाले समय में किसी न किसी रूप में दिखाई दे सकता है।

सिनेमा का उद्देश्य मनोरंजन हो या सरकारों की आलोचना वह हमेशा ईमानदार दृष्टिकोण की मांग करता है। दुनिया भर में आज भी विवाद जारी है लेकिन सिनेमा की ताकत निर्विवाद है। फिल्म निर्माताओं का यह समझना भारत जैसे देश के लिए जरूरी है, जहाँ जाति, धर्म और लिंग जैसे गंभीर मुद्दों पर बगैर किसी वाजिब कारण के भी भयानक दंगे-फसाद हो जाते है!

[…] हिंदी सिनेमा में जाति के चित्रण की समझ… […]

[…] हिंदी सिनेमा में जाति के चित्रण की समझ… […]