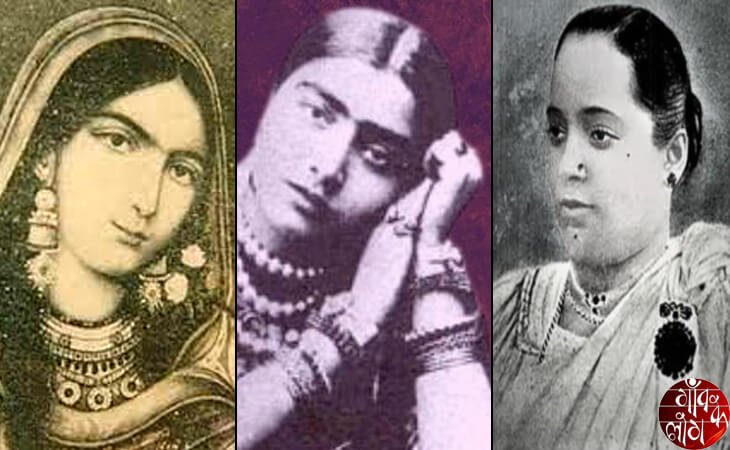

हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को तो अक्सर याद करते हैं, पर देश की तवायफों ने आजादी की लड़ाई में जो योगदान दिया, उसकी चर्चा कम ही करते हैं। तवायफें भी 1857 के विद्रोह से लेकर 1947 यानी देश के आजाद होने तक स्वतंत्रता की इस लड़ाई में जूझती रही हैं। कभी सीधे तो कभी लुकछिप कर अपना योगदान देती रही हैं। हैरानी की बात तो यह है कि स्वतंत्रता की इस लड़ाई में अपना योगदान देते समय इन तवायफों ने जासूसी भी की है। महिलाओं की टोली भी तैयार की है, खादी भी पहनी है और फंड इकट्ठा करने के लिए संगीत समारोह (Concerts) भी आयोजित किया है। यह बात अलग है कि तवायफों ने इतिहास के उस दौर में अपना जो योगदान दर्ज कराया था, तब एक समय कला के रूप में स्थापित हुआ उनका व्यवसाय मात्र देहव्यापार और घटिया मनोरंजन तक सीमित रह गया था। जिसके कारण न तो तवायफों को उनका वजूद मिल सका और न ही उनके योगदान को स्वीकृति मिली।

उत्तर भारत में तवायफ, दक्षिण भारत में देवदासी अथवा बंगाल की ओर नायकन के रूप में जानी जाने वाली ये महिलाएं उन्नीसवीं सदी तक संस्कारी, उच्च कुल की और कला की जानकर के रूप में जानी जाती थीं। हमारे पास इस तरह के भी उदाहरण मौजूद हैं कि बड़े घरों के लड़कों को तवायफों के यहां कला या मैनरिज्म की तालीम के लिए भेजा जाता था। पर जैसे-जैसे उत्तर भारत में रियासतों का दबदबा घटने लगा और ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत होती गई, तब से ठुमरी, ग़ज़ल, दादरा या कथक जैसी कलाओं में निपुण मानी जाने वाली ये महिलाएं ‘नाचवाली’ के रूप में जानी-पहचानी जाने लगीं और इनका काम देहव्यापार तक सीमित रह गया।

[bs-quote quote=”बनारस की विद्याधरी नाम की तवायफ के बारे में जो जानकारी मिलती है, उसके अनुसार वह अपनी महफिलों में इस तरह के गाने गाती थीं, जिससे लोगों को मुक्ति संग्राम में जुड़ने की प्रेरणा मिले। कलकत्ता में जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग बेचैन रहते थे, उस गौहरजान ने गांधीजी के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए एक महफिल का आयोजन किया था।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]

जबकि यह तो तवायफों के बारे में सहज पूर्वभूमिका हुई। हमारे पास तो अंग्रेजी और हिंदी में तवायफों का इतिहास, उनकी कला और उनके लुप्त होने की घटना को लेकर अत्यंत मजेदार पुस्तकें उपलब्ध हैं। इन्हीं पुस्तकों में स्वतंत्रता संग्राम में इनके योगदान के भी उदाहरण उपलब्ध हैं, जिसके बारे में जानकर हमारे मन में उन तवायफों के प्रति आदर तो पैदा ही होगा, भूतकाल में उनके साथ जो हुआ, यह जानकर तकलीफ भी होगी। हम जिस 1857 विद्रोह में आजादी की लड़ाई की शुरुआत को सरकारी डाक्यूमेंटेशन के रूप में स्वीकार करते हैं, उस समय लखनऊ की तवायफों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए हनीट्रेप किया था, जहां ब्रिटिश ग्राहकों के साथ उन्होंने विशेष संबंध बनाकर उनसे ईस्ट इंडिया कंपनी के मूव्स के बारे में जानकरी लेकर क्रांतिकारियों तक पहुंचाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जिन क्रांतिकारियों के पीछे पड़ी थी, उन क्रांतिकारियों को तवायफों ने महीनों तक अपने अड्डे पर संगीतकार या गायक के रूप में पनाह दी थी।

जिस समय महारानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों से युद्ध हुआ था, उस समय तात्याटोपे और नाना साहब के साथ अजीजनबाई नाम की तवायफ ने कानपुर में गंगाजल को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा ली थी कि अंग्रेजों की हुकूमत को वह जड़मूल से नष्टकर देगी। कहा जाता है कि अजीजनबाई ने इसके लिए युवतियों की सेना बनाई थी। वे युवतियां पुरुषों के वेश में तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर घूमती थीं और उत्तर भारत के युवकों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए उकसाती थीं। इस अजीजनबाई पर तो पूरी एक वेब सीरीज बनाई जा सकती है, जिसके बारे में अंग्रेजों के गैजेटियर्स में खून की प्यासी राक्षसिन के रूप में लिखा गया है।

यह भी पढ़ें…

पुरुषों के पेटूपन और भकोसने की आदत ने औरतों को नारकीय जीवन दिया है !

उसी दौरान धर्मनबीबी का भी नाम सामने आया था, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने नृत्य करने से मना कर दिया था। दो जुड़वां बच्चे होने के बाद भी वह अंग्रेजों के सामने युद्ध के मैदान में उतरीं और अंग्रेजों को खूब छकाया। इन दोनों महान महिलाओं के बारे में किताबों में तमाम जानकरी उपलब्ध है। इसके बाद गांधीयुग शुरू हुआ और भारत की जनचेतना अहिंसक आंदोलनों की ओर मुड़ी तो बनारस या कलकत्ता जैसे शहरों की तवायफों ने भी आजादी के इन आंदोलनों में हिस्सा लेना शुरू किया। ठीक सौ साल पहले गांधीजी की प्रेरणा से जब असहयोग की लड़ाई शुरू हुई, तब देश के पढ़े-लिखे लोगों के साथ बनारस की तवायफें भी असहयोग आंदोलन में कूद पड़ीं और हसीनाबाई नाम की तवायफ के नेतृत्व में तवायफ सभा की स्थापना की। इन तवायफों ने विदेशी गहनों का बहिष्कार कर लोहे की बेड़ियों को गहनों के रूप में धारण किया और खादी का जमकर प्रचार किया।

बनारस की विद्याधरी नाम की तवायफ के बारे में जो जानकारी मिलती है, उसके अनुसार वह अपनी महफिलों में इस तरह के गाने गाती थीं, जिससे लोगों को मुक्ति संग्राम में जुड़ने की प्रेरणा मिले। कलकत्ता में जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग बेचैन रहते थे, उस गौहरजान ने गांधीजी के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए एक महफिल का आयोजन किया था। गौहरजान ने उस समय इस महफिल से चौबीस हजार रुपये इकट्ठा किए थे। पर गौहरजान की इच्छा थी कि गांधीजी इस महफिल में आएं। पर बापू तो ‘स्वाद’ में भी ‘अस्वाद’ के नियम का पालन करते थे। इसलिए गांधीजी गौहरजान की उस महफिल में नहीं गए थे। जिसकी वजह से गौहरजान ने इकट्ठा रकम से आधी यानी बारह हजार रुपये ही डोनेशन के रूप में दिया।

यह भी पढ़ें…

इसके अलावा भी तमाम तवायफों ने सन 1857 से 1947 तक तरह-तरह के योगदान दिए थे। इसे तो हम मात्र राजनीतिक योगदान कह सकते हैं। नृत्य और संगीत-कला के अनेक प्रकारों का जतन किया है और उसे जनसामान्य तक पहुंचाया है, जिसे हम सांस्कृतिक योगदान भी कह सकते हैं। परंतु काल मात्र मनुष्य को ही नहीं नष्ट करता, कभी-कभी पूरी संस्कृति को ही नष्ट कर देता है। इसलिए एक समय अपार आदर पाने वालीं महिलाएं आज सबसे ज्यादा अनादर का पर्याय बन गई हैं और आज भी जब किसी की देहव्यापार से बराबरी की जाती है तो लोकजीभ उसे तवायफ के रूप में परिचय कराती है। पर तवायफ कहते समय हमें यह याद रखना होगा कि इन महिलाओं ने संस्कृति जतन और राजनीतिक विग्रह में कोई छोटा-मोटा योगदान नहीं दिया।

वीरेंद्र बहादुर सिंह नोएडा स्थित पत्रकार हैं।

[…] […]