चार दिन हो गए, पर शाल का पता नहीं लगा। सेवकजी ने रेलवे स्टेशन पर पूछताछ की, डब्बे में साथ बैठे एक परिचित यात्री से पूछा, पर कोई खोज नहीं मिली। चुपचाप जितना पता लगा सकते थे, लगा लिया। पुलिस में रिपोर्ट करने और अखबार में विज्ञप्ति छपाने की बात मन में ठान ली थी, पर सेवकजी ने सोचा कि वह गांधीजी का दिया हुआ पवित्र शाल था, उसे पुलिस और अखबारी मामलों में फंसाने से उसकी पवित्रता नष्ट होगी। कोई चाबियों का गुच्छा या सूटकेस तो था नहीं। पूज्य गांधीजी का शाल था।

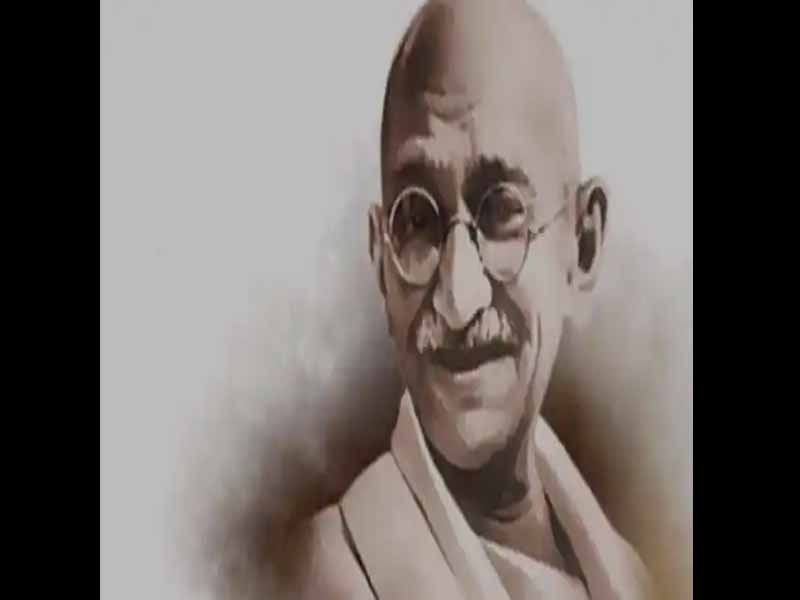

सेवकजी रोज की तरह दरवाजे के बीच कुर्सी लगाकर बैठे थे। गोद में मुड़ा हुआ अखबार था। बार-बार चश्मा निकालते, धोती से पोंछकर फिर लगा लेते, पर पढ़ते कुछ नहीं, सोच रहे थे, सोच-सोचकर आह भर रहे थे और आह भर कर कहीं शून्य में देख रहे थे। सड़क पर से कितने ही परिचित निकल गए। सेवकजी ने किसी को नहीं बुलाया। और दिन होता, तो वो परिचित को देखते ही वहीं से बैठे-बैठे, ‘जयहिंद’ उछालकर उसे रोकते। बड़ी चौड़ी मुस्कान धारण करके उसके पास जाते, उसका हाथ पकड़ लेते और घोर आत्मीयता से कहते- ‘ऐसा नहीं हो सकता। आप बिना चाय पिये नहीं जा सकते’। पकड़कर भीतर ले आते, चाय बुलाते, आलमारी में से एक फाइल निकालते, जिसमें वे अखबारी कतरनें लगी थीं, जिसमें किसी भी संदर्भ में उनका नाम छपा था। इसमे वह कतरन भी थी, जिसमें उनके बचपन में खो जाने पर पिता ने उनकी खोज के लिए विज्ञप्ति छपायी थी। एक-एक कर सब कतरनें वे बताते और बीच-बीच में अपने राष्ट्र और समाज सेवाओं का उल्लेख करते जाते। वे बतलाते के किस सन् में किस नेता के साथ वे जेल में थे और उसने इनसे क्या कहा था? लगता कि उनके दिमाग में भी फाइलें खुली हैं, जिसमें सिलसिलेवार सब तथ्य नत्थी हैं। परिचित उठने का उपक्रम करता, तो सेवकजी आग्रह से उसका हाथ पकड़कर कहते- ‘बस! एक मिनट और। मैं आपके अपने जीवन की सबसे मूल्यवान, सबसे पवित्र वस्तु बतलाता हूं’। वह आलमारी में से तह किया हुआ हल्के नीले रंग का शाल निकालते और आरती के थाल की तरह सामने करके; भाव-विभोर हो कहते- ‘यह शाल मुझे पूज्य गांधीजी ने दिया था। मेरे विवाह में वे स्वयं आशीर्वाद देने आए थे। हम दोनों के सिरों पर हाथ रख कर हमसे बोले- ‘तू मेरा बेटा नहीं, यह मेरी बेटी है’। खिलखिलाकर हंस पड़े बापू और यह शाल हम दोनों को उढ़ा दिया। आज वे नहीं हैं….’ वे आंख बन्द कर लेते और भाव-तल्लीन हो जाते। परिचित अगर समझदार होता, तो इस स्थिति का लाभ उठाकर बिना ‘जयहिंद’ किए ही झटपट निकल भागता। कोई परिचित उस सड़क से बिना उन कतरनों और उस शाल को देखे, निकल नहीं सकता था। आज चार दिनों से लोग बेखटके निकल रहे थे। सेवकजी उन्हें नहीं छेड़ते थे। सोचते – उस घर में अब किसको क्या बुलायें, जिसकी श्री ही चली गयी है।

टाउनहाल में शाम को सभा की घोषणा करता हुआ लाउडस्पीकर लगा तांगा निकला। सेवक जी के मन में उमंग उठी, फुरफुरी आ गयी। वे उठकर खड़े हो गये। दूसरे ही क्षण सोचा कैसे जाऊँ। शाल जो खो गया! पिछले कितने ही वर्षों से उनसे कोई सभा नहीं बची थी। हर सभा में वे गांधीजी का शाल ओढ़कर पहुंच जाते। मंच पर बैठते और अंतिम वक्ता के साथ खड़े होकर कहते- ‘मुझे भी इस विषय पर दो शब्द कहना है’। माइक पकड़कर वो बोलने लगते-‘… मैंने जो कुछ भी सीखा है; पूज्य गांधीजी के चरणों में बैठकर। वे मुझे पुत्रवत स्नेह करते थे। मेरे विवाह में वे स्वयं आशीर्वाद देने आये। हम दोनों के सिरों पर हाथ रखकर मुझसे कहने लगे- तू मेरा बेटा नहीं, यह मेरी बेटी है। खिलखिलाकर हंस पड़े बापू और शाल हमें ओढ़ा दिया। यह आशीर्वाद है। मेरे जीवन की सबसे मूल्यवान, सबसे पवित्र निधि है’। सभा होती; तो लोग जानते थे कि सेवक जी अवश्य आयेंगे और शाल के बारे में बताकर बैठ जाएंगे। एक सभा में वे इस विषय पर आ ही रहे थे कि सभापति ने घंटी बजा दी। हड़बड़ाकर बैठने लगे। तभी किसी मसखरे ने आवाज लगायी- ‘सेवकजी ! आप शाल के बारे में बताना भूल गये !’ लोग हंस पड़े। पर सेवक जी ने सहज भाव से कहा-‘ जब प्रसंग उठाया ही गया है, तो बताना मेरा धर्म है। यह शाल मेरे पूज्य गांधी जी ने-’

[bs-quote quote=”सेवकजी उस पीढ़ी के थे, जिसने जवानी के आरम्भ से निश्चय लिया था कि जीवन-भर देश की स्वतंत्रता के लिए संग्राम करेंगे। पर स्वतंत्रता पहले ही आ गयी, जीवन शेष रहा। अब क्या करें? यह तो सोचा ही नहीं था कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद क्या करेंगे? जिन्होंने सोच लिया था और योजना भी बना ली थी, वे सरकार चलाने लगे। कुछ विरोधी दलों में शामिल हो गये। लेकिन जो चुनाव लड़कर भी न जीत नहीं सके और सरकार में नहीं जा सके, वे बड़ी उलझन में पड़ गये। वे हारे हुए थे। हारा हुआ राजा रनिवास में जाता था; हारा हुआ नेता अध्यात्म में जाता है।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]

शाल काफी पुराना हो गया था; जगह- जगह से फट गया था; छेद हो गए थे। पर सेवकजी उसे अभेद्य कवच की तरह धारण करते थे। उसे ओढ़कर अपने को अजेय अनुभव करते थे। शाल में उनकी इज्जत थी, प्रतिष्ठा थी। शाल उनके जीवन की एकमात्र शक्ति थी। वही शाल रेल में खो गया। सेवकजी सभाओं-समारोहों की घोषणाएं सुनते और मन मसोसकर रह जाते। कल ही श्रम-मंत्री आये थे। उनकी सभा में बोलना सेवक जी को जरूरी लगा था, पर शाल बिना वे सत्वहीन हो गए थे। किसी ने कहा था-‘ सेवकजी! आजकल आप सभाओं में नहीं दिखते।’ सेवकजी ने घोर निराशा से जबाव दिया- ‘बस भई! बहुत हो गया। अब हम सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेंगे’। आज उन्हें लग रहा था कि संन्यास नहीं लिया जा सकता। ऐसे तो जिया भी नहीं जा सकता। जीवन की निरर्थकता का बोध बड़ी तीव्रता से उन्हें हो रहा था। जीवन रीता हो गया, प्रायोजनहीन हो गया।

सेवकजी उस पीढ़ी के थे, जिसने जवानी के आरम्भ से निश्चय लिया था कि जीवन-भर देश की स्वतंत्रता के लिए संग्राम करेंगे। पर स्वतंत्रता पहले ही आ गयी, जीवन शेष रहा। अब क्या करें? यह तो सोचा ही नहीं था कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद क्या करेंगे? जिन्होंने सोच लिया था और योजना भी बना ली थी, वे सरकार चलाने लगे। कुछ विरोधी दलों में शामिल हो गये। लेकिन जो चुनाव लड़कर भी न जीत नहीं सके और सरकार में नहीं जा सके, वे बड़ी उलझन में पड़ गये। वे हारे हुए थे। हारा हुआ राजा रनिवास में जाता था; हारा हुआ नेता अध्यात्म में जाता है।

सेवकजी भी अध्यात्म में गये, पर वहां मन नही लगा। 24-30 वर्षों का सार्वजनिक जीवन; स्वतंत्रता संग्राम के जमाने की वे भीड़ें, नारों में करतल ध्वनियां, उद्गारों पर जयजयकार, ‘महात्मा गांधी की जय’, ‘इनकलाब जिंदाबाद’ के दम पर वे पुष्पहार, वे आरतियां! ये स्मृतियां उन्हें उसी तरह पीड़ित करतीं, जिस तरह तपस्वी के विलास की स्मृतियां। वे लौट आये। हर सभा-समारोह में वे शामिल होने लगे, लोगों को कतरनें बताने और संस्मरण सुनाने लगे और पुराने जेल साथी और अब शासक बने लोगों के पास शाल ओढ़कर जाकर जिस-तिस का काम सिद्ध करवाने लगे। इस तरह दिन कट जाता और सार्थकता का बोध भी बना रहता।

पर अब क्या करें? वे पूरे जोर से सोच रहे थे। शाल जीवन-शक्ति ही ले गया। अब किसलिए जियें? जियें, तो करें क्या? ऐसे जीने से मर जाना अच्छा! पर वे मरे नहीं। एक विचार उनके मन में सहसा आया और उसके आवेग से वे खड़े हो गये। चप्पल पहनी और दूर सदर के कोने में कपड़ों की एक दुकान पर गये। शाल निकलवाये और हल्के नीले रंग के एक शाल की कीमत पूछी। मन में शंका उठी – क्या यह मिथ्याचार नहीं है? समाधान कर लिया- वस्तु सत्य नहीं है, भावना सत्य है। शाल खरीदकर सेवकजी घर आये। अब समस्या खड़ी हुई – इसका नयापन कैसे मिटे? सेवकजी ने उसे पानी में डुबाकर सुखाया, उससे फर्श साफ किया, दो-तीन दिन उसे ओढ़कर सोते रहे। तरह-तरह के अत्याचार से उसकी चमक कुछ कम हो गयी। सेवकजी ने उसकी तहें करके उसे पुरानी शाल के स्थान पर रख दिया। अब मन कुछ हल्का हो गया, प्रफुल्लता लौट रही थी, पर ज्योंही वे प्रसन्न होते, आशंका कूद पड़ती – कहीं लोग समझ ना जायें? वे किसी तरह आशंका को शांत करते कि ग्लानि सिर उठाती – यह मिथ्याचार है। वे ग्लानि को पुचकारते – वस्तु सत्य नहीं है, भावना सत्य है।

शाम की सभा की घोषणा हो चुकी थी। सेवकजी कई दिनों के बाद आज सभा में जाने की तैयारी कर रहे थे। पेटी से खादी के कुरता-धोती निकालकर पहने, आलमारी से शाल निकाला और ओढ़ा। फिर प्रश्न उठा – यह मिथ्याचार है। जवाब दूसरे कोने से उठा – वस्तु सत्य नहीं है भावना सत्य है।

सेवकजी मंच पर बैठ गये। धुकधुकी लगी – कहीं कोई भेद जान न ले? कोई सहज ही देखता, तो वे सोचकर कर कांप जाते कि इसने शाल का रहस्य भांप लिया है। बड़ी बेचैनी थी। अंतिम वक्ता के बाद वे खड़े हुए। बोले, ‘ मुझे भी इस विषय पर दो शब्द कहना है’। उन्होंने माइक का डंडा पकड़ लिया। दिल धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। आज पैरों को स्थिर रखने का प्रयत्न करना पड़ रहा था। बोलना शुरू किया, ‘… मैंने जो कुछ भी सीखा है, पूज्य गांधीजी के चरणों में बैठकर। वे मुझे पुत्रवत स्नेह करते थे। मेरे विवाह के अवसर पर यह शाल उन्होंने मुझे दिया था। बापू स्वयं-’

पहली पंक्ति में बैठा एक आदमी उठकर खड़ा हो गया और बोला, ‘क्यों झूठ बोलते हैं सेवकजी? यह शाल तो बिल्कुल नया है और मिल का है। भला गांधीजी मिल का शाल देते?’

सभा में हंसी उठी, कोलाहल हुआ, सेवकजी के पांव डगमगाये, मुट्ठी ढीली होकर माइक के डंडे पर से फिसलने लगी और वे वहीं बैठ गये।

हरिशंकर परसाई हिन्दी के महान व्यंग्यकार थे।