सुभाष चंद्र कुशवाहा एक कर्मयोगी साहित्यकार और संवेदनशील इंसान हैं। उनका जीवन गहरी मशक्कत और अनुशासन का एक बेहतरीन उदाहरण है। उनकी सारी उपलब्धियां इन्हीं गुणों का हासिल हैं। उनका काम बोलता है। और भी अधिक तथा नया कर गुजरने का जुनून उन्हें हमेशा उत्साह से लबरेज रखता है। वे ऐसे साहित्यकार नहीं हैं जो लेखन से अधिक जोड़तोड़ और जुगाड़ के माध्यम से अपनी महत्ता स्थापित करते हैं। बल्कि सुभाष इस तरह के व्यवहार को तुच्छ समझते हैं। उनकी एक दर्जन के करीब चर्चित और उल्लेखनीय किताबें छप चुकी हैं जिन्होंने व्यापक वैचारिक सरगर्मी पैदा की लेकिन शायद ही उनकी किताबों का कोई औपचारिक विमोचन या लोकार्पण कार्यक्रम हुआ हो। जबकि हिन्दी साहित्य में एक किताब चार लोकार्पण की परंपरा बढ़ती जा रही है। यही हाल सम्मानों और पुरस्कारों का है जिन्हें पाने के लिए लोग कई दरवाजे खोल लेते हैं। कई ‘देवथानों’ पर माथा पटक आते हैं लेकिन सुभाष इसको भी कोई तवज्जो नहीं देते। इसे उनका बायोडाटा देखकर आसानी से समझा जा सकता है। कुछेक छोटी-मोटी संस्थाओं ने जरूर उन्हें शाल और सम्मानपत्र दे दिया। वे उसी में संतुष्ट। बक़ौल मीर तकी मीर-हम फकीरों से अदाई क्या / आन बैठे जो तुमने प्यार किया।

[bs-quote quote=”सुभाष के यहाँ जो अभिजन चित्रित हुआ है वह उसी सुदर्शन जमींदार का पूर्वाञ्चलीय संस्करण है। वे उसके भीतर छिपी सारी विरूपता और घृणित चरित्र को पूरी तरह उजागर कर देते हैं। इसलिए उनका गरीब , दलित, बदहाल और भूखा-नंगा लेकिन फिर भी लड़ता हुआ पात्र आज के दौर का एक नायक है और वास्तव में उसके कंधों पर इतिहास के कई दारोमदार हैं। सुभाष उसकी अस्मिता और अर्थवत्ता को बिलकुल खलील जिब्रान के अंदाज में रेखांकित करते हैं – जीवन व्यर्थ नहीं गया । हमारी हड्डियाँ और मांस इन ऊंची मीनारों में लगी हैं।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]

लेकिन अपने काम के प्रति उनका पैशन विरल है। गालिब जिन सूरतों को खाक में मिल जाने की बात करते हुये कुछ को ही लाल-ओ-गुल में नुमायाँ हुआ बताते हैं। सुभाष दरअसल उन्हीं खाक के इन्सानों के लेखक हैं। बाबा इक़बाल बरसों फलक के फिरने से जिस इंसान को ख़ाक के पर्दे से निकलने की तसदीक करते हैं सुभाष उन्हीं इन्सानों के चितेरे हैं। उन्होंने अपने समय और उसकी बौद्धिक जरूरतों को गहराई से समझते हुये अपनी लेखकीय भूमिका तय की। उनके विपुल लेखन से गुजरते हुये हम यह साफ-साफ देख सकते हैं कि उन्होंने अभिजन समाजों के सताये, कुचले और दबाये गए बहुजनों की तरफदारी की है और ऐसी तरफदारी की है कि बनी-बनाई साहित्यिक लीक पर चलनेवालों के लिए वे भरपूर असुविधा पैदा करते हैं। उनका सौंदर्यबोध परिश्रम से छलछलाते हुये पसीने से बना है। वे तमाम षड्यंत्र और दुरभिसंधियों से घेरकर हराई गई और तबाह की गई अवाम के दर्द और प्रतिरोध के लेखक हैं। संयोगवश यह बात यहाँ रेखांकित कर दी जानी चाहिए कि सुभाष ने प्रायः अपनी भाषा को खिलंदड़ा नहीं होने दिया और न ही किसी ऐसे बिम्ब का सहारा लिया जो अपने पात्रों का मज़ाक उड़ानेवाला हो। वे चित्रण के सीमांत तक जाकर उनके जीवन की विडंबनाओं को पकड़ते हैं और उसके प्रति पूरी करुणशीलता के साथ परिवेश की रचना करते हैं। यह सुभाष की अपनी मौलिक प्रतिबद्धता है जिसका निर्वाह करते हुये उन्होंने अपने गाँव-जवार के अनगिनत चरित्रों को अपने दौर का मेटाफर बना दिया है।

यह भी पढ़ें…

रबीन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यास गोरा में एक पात्र अपने गाँव के लंबे-चौड़े और सुदर्शन जमींदार की सुंदरता पर मुग्ध है। कथाकार उसके सौंदर्यबोध को उस विरूपता तक ले जाता है जो उसके शोषक चरित्र का नंगा सच है। उसका सुदर्शन रूप हजारों लोगों का रक्त पीकर बना है। उसके आसपास के सूखी ठठरियों वाले और लुटे-पिटे लोग अपना सबकुछ जमींदार के सुदर्शन चेहरे के लिए न्योछावर कर चुके हैं। उन सबका कुरूप और विरक्ति पैदा करने वाला जीवन ही असल में सुंदर है। सुभाष के यहाँ जो अभिजन चित्रित हुआ है वह उसी सुदर्शन जमींदार का पूर्वाञ्चलीय संस्करण है। वे उसके भीतर छिपी सारी विरूपता और घृणित चरित्र को पूरी तरह उजागर कर देते हैं। इसलिए उनका गरीब, दलित, बदहाल और भूखा-नंगा लेकिन फिर भी लड़ता हुआ पात्र आज के दौर का एक नायक है और वास्तव में उसके कंधों पर इतिहास के कई दारोमदार हैं। सुभाष उसकी अस्मिता और अर्थवत्ता को बिलकुल खलील जिब्रान के अंदाज में रेखांकित करते हैं – जीवन व्यर्थ नहीं गया। हमारी हड्डियाँ और मांस इन ऊंची मीनारों में लगी हैं।

यह भी पढ़ें…

सुभाष का जीवन गरीबी की भयावह खाई से गुजरते हुये शुरू हुआ। एक सीमांत मजदूर जैसे किसान पिता और उसके साथ दिनरात खटती हुई माँ को उन्होंने होश संभालते ही देखा। उस जीवन की स्वाभाविक राह किसानी और मजदूरी तक ही जाती थी। माँ-बाप आठ बच्चों का पेट भरने के लिए स्वाहा हो जाते लेकिन बदहाली तब भी खत्म होने का नाम न लेती। यह जोगिया जनूबी पट्टी के हर घर की कहानी थी। अभाव हर जगह पसरा हुआ था लेकिन जैसे श्रमजीवियों की निम्नवर्गीय सामाजिकता हमेशा एक बड़ी चीज होती है ठीक उसी तरह उस गाँव में भी था। कठिन संघर्षों में भी किसान पिता उस सामाजिकता से गहरे जुड़ा था। सबके दुख-सुख एक जैसे थे। अपने अधिकतर पात्रों, उनकी गतिविधियों, भंगिमाओं, कमियों-खूबियों को सुभाष ने इसी सामाजिक संरचना में देखा। इसी माहौल में जीवन-व्यवहार की बुनियादी समझ पैदा की। उन्होंने दर्द के खरे रिश्तों को यहीं पहचाना। अपने घर के बिलकुल सामने मुसलमान पड़ोसियों को देखा और कुछ ही घरों के फासले पर दलितों और अछूतों को। उन्होंने सुबह उठते ही अपने घर जैसी ही आवाजें पास-पड़ोस में भी सुनी। उन्होने देखा कि वे लोग भी आँखें मलते हुये उन्हीं की तरह उठते हैं। उन्हीं की तरह रूखी-सूखी खाकर खटने के लिए निकल पड़ते हैं। कहीं कोई फर्क नहीं। न भाषा का मसला है। न जाति का सवाल है न धर्म की चारदीवारी है। सबकुछ खुला हुआ और बेनकाब। हर पुरुष चच्चा, भैया, ताऊ लगता। हर स्त्री चाची, भौजी, मौसी, बुआ, बहन लगती। जो मर्यादा घर के भीतर के लिए थी वही घर के बाहर के लिए भी थी। मैं हमेशा सुभाष की कहानियों में पात्रों का वैभव देखकर विस्मित होता हूँ। जैसे लगता है कि यह उनके अलावा कहीं और नहीं है। कितने हिन्दी या भारतीय भाषाओं के कथाकार हैं जिनकी कहानियों में एक साथ और पूरी शिद्दत-असलियत के साथ इतने हिन्दू-मुस्लिम, सवर्ण, पिछड़े, दलित और स्त्री पात्र हैं ? यह भारत का कम्पोजिट समाज है। यह भारत का ऐसा समाज है जो हर चीज से ऊपर है। इसलिए यहाँ धार्मिक और जातीय घृणा नहीं है। यहाँ प्रेम, भाईचारा, अपनापन, सुख-दुख, तीज-त्योहार, हंसना-बोलना, रोना-गाना एक जैसा है। इसी का बोलबाला है। कोई मज़ाक कर देता है तो किसी के धर्म पर चोट नहीं लगती। वह भी मर्म को छूने वाला एक मज़ाक कर देता है।

यह भी पढ़ें…

सत्तर के दशक में, जब सुभाष का बचपन इन सारी चीजों और भावनाओं से संपृक्त हो रहा था और जब वे सबके साथ खेलते-कूदते, पेड़ पर चढ़ते, गड़ही-पोखरी में कूदते, मछली पकड़ते, होरहा भूनते बड़े हो रहे थे। जब वे स्कूल जाने लगे थे। जब वे मास्टर से इस मर्माहत करने वाली व्यंग्योक्ति को सुनते कि – कोइरी भाई स्कूल आए हो तो खेत में काम कौन करेगा। जब वे धीरे-धीरे सवर्णों के मन में जड़ जमाई घृणा के जहर को पहचान रहे थे तब की यह सामाजिक संरचना ही सुभाष की आत्मा में सुरक्षित गाँव है। इस संरचना की ताकत को हम कई जगह उनकी कहानियों में देख सकते हैं। उनके ठीक बगल में जोगिया सोमाली पट्टी है जहां ज्यादातर भूमिहारों और बाभनों के घर हैं। वैसे यह विडम्बना अखिल भारतीय है जहां गांवों की जुनूबी पट्टियाँ दलितों-पिछड़ों से आबाद होती हैं। इन्हीं के आधार पर डॉ. अंबेडकर ने पिछड़ों-अछूतों को गाँव के दक्षिण बसा पहरेदार माना है जिन्होंने हर बाहरी आक्रमण, आफत-बिपत से बाकी गाँव की रक्षा की। यह गाँव का दक्खिन टोला है। सुभाष की कहानियों में दक्खिन टोला अपनी मासूमियत जन्य बेवकूफ़ियों, सीधेपन और संवेदनशीलता से जगमगाता है। दक्खिन टोले में जीवंतता है। उम्मीद है। आशंकाएँ हैं। आंदोलन है। और उत्तर टोले की हर साजिश का आसानी से शिकार हो जाने के बावजूद सपना देखने की खूबी है। सुभाष दक्खिन टोले के एक अनिवार्य सदस्य हैं। यहीं उन्होंने आंख खोली। यहीं बड़े हुये। इसकी मजबूत एकता का साक्षात्कार किया। तभी तो उनमें बचपन से ही विरोध और प्रतिरोध करने की एक स्वाभाविक कूवत विकसित हुई। वे बोलते हैं। और जहां जरूरी होता है वहाँ लाठी लेकर चढ़ बैठते हैं। इस मामले में व्यक्ति सुभाष और कथाकार सुभाष में कोई भी फर्क नहीं है। उनके संस्मरण और कहानियों में यह स्पष्ट झलकता है।

यह भी पढ़ें…

तो उस दौर की यह सामाजिक संरचना सुभाष की असली भूमि है। बिना किसी बँटवारे के यह उनकी मातृ और पितृभूमि है। यह उनकी अक्षुण्ण टेरीटरी है। लेकिन अगले बीस सालों के दौरान हम देखते हैं कि इसके विरुद्ध हमले बहुत तेज हो गए। इसके क्या कारण थे यह देखने की बात है। वे ही लोग जिनके घरों में कभी दिनभर की जी-तोड़ मशक्कत के बाद भी चूल्हा मुश्किल से जलता था, अब वे अपने श्रम को दूसरी मंडियों तक ले गए। और इसका परिणाम बहुत सुखद हुआ कि वे सब लोग सम्पन्न हो गए। उनके अच्छे घर बन गए। मोटर साइकिल और कार आ गई । अब वे गरीबी के बंधुआ नहीं थे और न किसी की धौंस-पट्टी बर्दाश्त करनेवाले थे। कोई पढ़कर सरकारी नौकरी में आ गया तो किसी ने ठेकेदारी की। किसी ने दुकान खोल ली तो कोई बड़े शहरों में चला गया। कुछेक अरब मुल्कों में भी चले गए। पैसे आए तो दुनिया बदल गई। अब उनकी पीढ़ियों को अच्छे भोजन, अच्छे कपड़े और अच्छे स्कूल-कॉलेज अलभ्य नहीं रह गए। अब वे अनायास न कोई जातीय श्रेष्ठता मानने को तैयार थे न किसी बाबू साहब की जी-हजूरी करने की मजबूरी थी।

स्वयं सुभाष जिस गरीबी से निकले और एकदम बचपन से ही परिश्रम करने की आदत विरासत में मिली थी उस आदत ने शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें ऊंचे मुकाम तक ले जाने का माध्यम बनी। घर के जैसे हालात थे उसमें उनके बड़े भाई ने एमबीबीएस पास किया और डॉक्टर बन गए। जो मेहनत वे खेती में करते वही मेहनत पढ़ाई में करके उन्होंने भविष्य की जंग जीत ली। यह वास्तव में ऐसे परिवारों से निकलने वाले लोगों के लिए आग का दरिया तैर कर पार करने जैसा ही था। इस उपलब्धि को देखकर उत्तर टोले वालों को इनकी होशियारी खटकने लगी। उनका सदियों का बनाया ताना-बाना टूटने लगा था जिससे बुनी चादर को ओढ़कर वे पूज्य बने हुये थे। धरती के भूदेवों से अब कोई डरने को तैयार नहीं था। श्रेष्ठता का सारा जामा तार-तार हो रहा था और परिणामस्वरूप उनका दिलो-दिमाग ज़हरीले और बदबूदार स्राव उगलने लगा। उन्होंने अपने षडयंत्रों का महीन जाल बुनना शुरू कर दिया। और इसके लिए सबसे मुफीद और अकाट्य रस्सी थी सांप्रदायिकता और जातिवाद की। इस जाल को नब्बे के दशक में उत्तर टोले ने बहुत सावधानी से बुना और हर जगह फैलाया। सुभाष की कहानियों में उत्तर टोले के युवा बबुआन हिन्दू युवा वाहिनी और बजरंग दल जैसे संगठनों के पदाधिकारी के रूप में मिलते हैं और बड़ी आसानी से दक्खिन टोले के युवकों को अपने लपेटे में ले लेते हैं।

स्वयं सुभाष जिस गरीबी से निकले और एकदम बचपन से ही परिश्रम करने की आदत विरासत में मिली थी उस आदत ने शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें ऊंचे मुकाम तक ले जाने का माध्यम बनी। घर के जैसे हालात थे उसमें उनके बड़े भाई ने एमबीबीएस पास किया और डॉक्टर बन गए। जो मेहनत वे खेती में करते वही मेहनत पढ़ाई में करके उन्होंने भविष्य की जंग जीत ली। यह वास्तव में ऐसे परिवारों से निकलने वाले लोगों के लिए आग का दरिया तैर कर पार करने जैसा ही था। इस उपलब्धि को देखकर उत्तर टोले वालों को इनकी होशियारी खटकने लगी। उनका सदियों का बनाया ताना-बाना टूटने लगा था जिससे बुनी चादर को ओढ़कर वे पूज्य बने हुये थे। धरती के भूदेवों से अब कोई डरने को तैयार नहीं था। श्रेष्ठता का सारा जामा तार-तार हो रहा था और परिणामस्वरूप उनका दिलो-दिमाग ज़हरीले और बदबूदार स्राव उगलने लगा। उन्होंने अपने षडयंत्रों का महीन जाल बुनना शुरू कर दिया। और इसके लिए सबसे मुफीद और अकाट्य रस्सी थी सांप्रदायिकता और जातिवाद की। इस जाल को नब्बे के दशक में उत्तर टोले ने बहुत सावधानी से बुना और हर जगह फैलाया। सुभाष की कहानियों में उत्तर टोले के युवा बबुआन हिन्दू युवा वाहिनी और बजरंग दल जैसे संगठनों के पदाधिकारी के रूप में मिलते हैं और बड़ी आसानी से दक्खिन टोले के युवकों को अपने लपेटे में ले लेते हैं।

[bs-quote quote=”आरक्षण के विरोध में आग लगनी शुरू हुई और जल्दी ही धर्म के कमंडल में छिपाकर रखा गया जहर देश भर में फेंकने का काम शुरू हो गया। निश्चित रूप से यह सब बबुआन के लिए एक नई जीवनीशक्ति बन गया। यह अकारण नहीं है कि बबुआन टोलों से हिन्दू के खतरे में होने की चित्कार निकलने लगी। वहाँ भगवा ब्रिगेड के कार्यालय बनने लगे। रोज अफवाहों और नफरत की कहानियाँ गढ़कर फैलाई जाने लगीं।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]

दक्खिन टोले की सामाजिक संरचना में एक नई हवा बहने लगी। एक दूसरे को देखकर कुछ बेहतर करने की प्रेरणा मिली। ढेरों लोगों का जीवन बदला लेकिन बहुतों का नहीं बदल सका। वे पूर्ववत बबुआन की गंदगी साफ करते रहे। उनके दरवाजे पर ज़मीन पर बैठते रहे और उनके जूठन को भी कृपा समझते रहे। उनकी गलियों को आशीर्वाद समझते रहे। मालिकर की मार को बिना चूँ-चपड़ के बर्दाश्त कर जाते रहे। कुछ ऐसे भी थे जो दिनरात के परिश्रम के बावजूद अपनी गरीबी को दूर करने के लिए किसी दैवीय संजोग पर भरोसा करते रहे और जब कोई शातिर बबुआन उन्हें अपने मरे हुये बाप के सपने में आकर भटकुइयां इनार में कई घड़े खजाने छिपे होने की अफवाह फैलाता तब वे खजाने के लालच में इनार को खोद कर सैकड़ों ट्रक मिट्टी जमा कर देते। उन्हें क्या पता कि वे किस चालबाजी के शिकार हो गए। बबुआन का बंद पड़ा ईंट-भट्ठा चलने लगता और वे लोग हाथ मलते रह जाते। आखिर मिलता क्या ? मनरेगा में मजदूरी के अलावा क्या बचा। और उसमें भी अगर ग्राम प्रधान और स्थानीय अफसरों की मिली भगत से फर्जी मस्टररोल के जरिये पैसे की निकासी हो और जिसके नाम पर हो उसे कृपापूर्वक चार-पाँच सौ रुपए दे दिये जाएँ तो फिर आदमी की जिंदगी कुत्ते के स्वभाव में बदल जाती है । नरेगा (बाद में मनरेगा) सुभाष की कहानियों का एक अनिवार्य घटक है जो दक्खिन टोलों के जीवन को और भी जटिल बननेवाला साबित हुआ है।

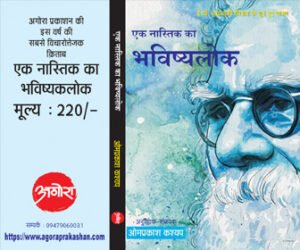

अगोरा प्रकाशन की किताबें अब किन्डल पर भी…

असल में नब्बे के बाद पूरे देश के दक्खिन टोलों में बदलाव की यही बयार चली। जो जहां था वहाँ से कुछ आगे बढ़ा। महत्वाकांक्षाओं ने ज़ोर पकड़ा और पुराने ढांचे को तोड़ने की एक स्वतःस्फूर्त प्रेरणा वातावरण का हिस्सा बनी। राजनीति और अर्थव्यवस्था में भागीदारी के सवाल उठने लगे। अपने चारों तरफ के सामंती और महाजनी शोषण से निकलने की बेचैनी बढ़ने लगी। भारत के बहुजनों में एकता की बुनियाद मजबूत होने लगी। और यही बात उत्तर टोले के सीने पर सांप की तरह फुफकारने लगी। वहाँ के लोगों को लगा कि अगर इन्हें रोका और बरगलाया नहीं गया तो सबकुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसका उपाय क्या था ? हम देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर जो घट रहा था वह स्थानीय बबुआनों की मनःस्थिति का व्यापक अक्स था। संविधान द्वारा प्रदत्त लेकिन उदारवादी राजनीति द्वारा दबाए गए दक्खिन टोले के हक को जब देने की बात आई तो राजनीतिक उदारवाद तत्काल पुनरुत्थानवाद में बदल गया। सामाजिक न्याय की बात के समानान्तर प्रतिक्रियावाद ने तेजी से पाँव पसारना शुरू कर दिया। आरक्षण के विरोध में आग लगनी शुरू हुई और जल्दी ही धर्म के कमंडल में छिपाकर रखा गया जहर देश भर में फेंकने का काम शुरू हो गया। निश्चित रूप से यह सब बबुआन के लिए एक नई जीवनीशक्ति बन गया। यह अकारण नहीं है कि बबुआन टोलों से हिन्दू के खतरे में होने की चित्कार निकलने लगी। वहाँ भगवा ब्रिगेड के कार्यालय बनने लगे। रोज अफवाहों और नफरत की कहानियाँ गढ़कर फैलाई जाने लगीं।

अगोरा प्रकाशन की किताबें अब किन्डल पर भी…

एक कथाकार के रूप में सुभाष का सरोकार दक्खिन टोले की त्रासदियों को समझना और समझाना था। राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर किए जाने वाले हमलों को पहचानना था। आर्थिक लूट के नए अवसरों पर सवार नई ताकतों के बढ़ते प्रभावों की छानबीन करना था। इसे उन्होंने बहुत शिद्दत से किया। इस अर्थ में ‘अमीन मियां का सनकना’ और ‘हाकिम सराय’ के बूढ़े का चले जाना कोई सामान्य घटना नहीं है। मुसलमानों और पिछड़ों के प्रति नफरत फैलाना और बारी-बारी से मौका देखकर उनके कान भरना एक ऐसा हथियार था जिससे दक्खिन टोले की सामाजिक एकता को बहुत आसानी से विखंडित किया जा सकता था। और बबुआन ने इसे अपने सर भर अंजाम दिया। सुभाष इन्हीं दुरभिसंधियों के खिलाफ तनकर खड़े एक कथाकार हैं। यह संयोग नहीं है कि न तो उनके यहाँ नास्टेल्जियाई रूदाद है और न ही अमूर्त भाषा-भंगिमा और कलाबाजी है। कबीर को महत्व देनेवाले इस कथाकार के पास सीधी भाषा है। जो सुभाष अपनी कविताओं में एक सम्यक वर्गीय चेतना के बावजूद सामंतों-महाजनों को किसी स्पष्ट जाति-नाम से नहीं व्यक्त करते वे कहानी तक आते-आते सामाजिक संरचना को स्पष्ट जातीय संस्तरों तक देखते और लिखने लगते हैं। यह अकारण नहीं हुआ है और इसके एक पक्ष के रूप में हम देख सकते हैं इतने जटिल और भयावह यथार्थ से रू-ब-रू होने के बाद फिर वे कविता की ओर नहीं लौटते। गालिब की तरह उन्हें अपने कथन के लिए अधिक विस्तार की जरूरत थी। यह विस्तार कहानियों में संभव था और सुभाष ने इनका बखूबी उपयोग किया।

[bs-quote quote=”इतिहास बताता है कि चौरी चौरा की घटना को लेकर महात्मा गांधी ने काफी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उन्होंने घटना की निंदा की और इसे ‘गोरखपुर का अपराध’ और ‘चौरी चौरा का अपराध’ कहते हुये अहिंसा की दुहाई देना शुरू किया। हम आसानी से यह समझ सकते हैं कि गांधी द्वारा निंदित इस विद्रोह का बाद में इसलिए भी मूल्यांकन नहीं किया गया क्योंकि इससे उनकी छवि निहायत लिजलिजे और अवसरवादी राजनेता की बनती थी।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]

इस प्रकार हम देखते हैं कि सुभाष ने कथाकार के रूप में अपनी ज़मीन दक्खिन टोले को बचाया है। इस दक्खिन टोले का जितना भी विस्तार है सब जगह जाते हैं। मलिकार की मार खाते, पिंडदान के लिए सूअर छोडकर अपने सांस्कृतिक महत्व के लिए लालायित डोमों, उनके बच्चों को आधुनिक स्कूलों में पढाने का सपना देखने और षड्यंत्र का शिकार होने वाले प्रधान सुरेश राम जैसे लोगों, इस्माइल जैसे इन्सानों से लेकर अपनी मजदूरी मांगने के अपराध में आतंकवादी प्रचारित करके बेरहमी से मार डाले गए बाकुमों से लेकर नरेगा की नमकीन में मस्त ग्रामीणों तक सुभाष दक्खिन टोले की हर गतिविधि तक जाते हैं। एक बार प्रसिद्ध दलित लेखक दया पवार ने किसी साक्षात्कार में बताया था कि मैं जब अमेरिका गया तो वहाँ मेरी निगाह हर ऊंची अट्टालिका की पृष्ठभूमि में उन झुग्गियों की ओर चली जाती जिसे पूंजीवाद के अंधेरे ने छिपा जरूर दिया है लेकिन उनको खत्म नहीं कर पाया है।

पाँच दर्जन से अधिक कहानियों में सुभाष जिस दुनिया के सच के साथ खड़े हैं वह वही है जिसे पूंजीवाद के अंधेरे ने छिपा दिया है लेकिन वह खत्म नहीं हुआ है। उसके सवाल और चुनौतियाँ जस के तस हैं। जो सांप्रदायिकता, जातिवादी घृणा, सामाजिक विद्वेष, गरीबी और बदहाली से बजबजा रहा है। जिसके खिलाफ सारा राष्ट्रीय और स्थानीय बबुआन जहर उगल रहा है। यह सुभाष की रचनात्मक टेरीटरी का अंतर्विरोधपूर्ण और द्वंद्व से सच है जिसकी सही तस्वीर दिखने के लिए वे निरंतर प्रतिबद्ध रहे हैं। एक सम्पन्न निजी जीवन के बावजूद वे उससे इसलिए बंधे रहे हैं कि वास्तव में वह उनका वही दक्खिन टोला या जुनूबी पट्टी है जिसे वे कभी अपने भीतर से खारिज नहीं कर सके। शहरी जीवन उन्हें बदल नहीं पाया। आज भी उनकी कहानियों में मजदूर और किसान अदबदाकर चले आते हैं। वे अपने प्रारम्भिक दिनों और अपने माता-पिता और बहनों के संघर्षों को कभी विस्मृत नहीं कर पाये। इसीलिए बक़ौल धर्मवीर भारती- तन के सौ सुख सौ सुविधा में , मेरा मन बनवास लिए सा।

सुभाष का इतिहासबोध भी दक्खिन टोले का विस्तार करता है। वे जिस विद्रोही इतिहास के इबारतकार हैं उसके लगभग सारे नायक दक्खिन टोलों के वासी हैं और बबुआनों ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर धूल डाल दी। उनको डाकुओं और गुंडों में शुमार किया और अपने नकली नायकों को स्थापित कर दिया। लेकिन सुभाष ने इतिहास के साथ अपना जो रिश्ता विकसित किया वह असाधारण रूप से दक्खिन टोले की आज़ादी, उसके अनवरत प्रतिरोध, विकट संघर्ष और निर्ब्याज बलिदान को फिर से स्थापित करता है। बेशक इसके लिए जिस गहरे अध्ययन और शोध की जरूरत होती है उसके लिए उन्होंने समय दिया। उस बात की तह तक गए जो चौरी-चौरा के नायकों की असली कहानी का सूत्र देती थी।

![]()

इतिहास की अपनी पहली महत्वपूर्ण कृति चौरी चौरा विद्रोह और स्वाधीनता आंदोलन की रचना प्रक्रिया के बारे में बताते हुये सुभाष लिखते हैं –‘मेरे ज़ेहन में जब भी चौरी चौरा विद्रोह स्मरण आता , तो सोचता कि आज़ादी की लड़ाई में ब्रिटिश सत्ता को नेस्तनाबूद करने वाले इस इकलौते कृत्य को गौरवान्वित करने की बजाए , उपेक्षित करने का कारण , भारतीय सामंती समाज के उस वर्ग चरित्र का हिस्सा तो नहीं , जहां गरीब किसानों , मुसलमानों और कथित निम्न जातियों को हमेशा उपेक्षित और तिरस्कृत किया गया है। मैं यह भी सोचता कि ब्रिटिश दासता से मुक्ति के लिए जिस लड़ाई को कॉंग्रेस संचालित कर रही थी , वह कहाँ तक शोषकों के विरुद्ध थी और किस हद तक गरीब अनपढ़ , मेहनतकश जनता के अनुकूल थी या उसमें आज़ादी की लड़ाई का अंश कितना था और कितनी चालाकी बरतने का निहितार्थ छिपा हुआ था । (चौरी चौरा विद्रोह और स्वाधीनता आंदोलन , पृष्ठ – !X-X) और जब उन्होंने आगे काम शुरू किया तो पूरा का पूरा इतिहास ही उपेक्षा और बेगानेपन का शिकार मिला। इस विद्रोह को न केवल गुंडों और उपद्रवियों का कृत्य कहा जाता था बल्कि शहीदों की फांसी की तिथियों आदि को लेकर भी प्रशासन ने कोई दस्तावेजी काम नहीं किया था। आम बौद्धिक इलाके में चौरी चौरा विद्रोह का नाम भले जाना-पहचाना हो लेकिन इसके वास्तविक स्वरूप और महत्व को लेकर कोई जानकारी नहीं थी। सारा मामला गड्ड-मड्ड था। सुभाष आगे लिखते हैं –‘जब मैंने शाहिद अमीन की किताब में पढ़ा कि पहली फांसी अब्दुल्ला की 2 जुलाई 1923 को हुई थी , तब मैंने फांसी के मूल दस्तावेजों की तलाश की । इसी क्रम में ज्ञात हुआ कि सबसे पहली फांसी अब्दुल्ला की नहीं हुई थी। इस जानकारी के बाद मुझे लगा कि शाहिद अमीन साहब के कार्य को आगे बढ़ाने की संभावना मौजूद है। फांसी की तिथियों के बारे में अभी तक स्वयं स्थानीय प्रशासन भी लापरवाह बना हुआ है। बिना दस्तावेजों को खंगाले, शहीद स्वयंसेवकों की याद में बने शहीद स्मारक पर गलत जानकारी लिखी हुई है जिसके कारण उनके परिजन अब तक गलत तिथि को बरसी के रूप में मनाने को बाध्य रहे। (वही , Xvi)

अगोरा प्रकाशन की किताबें अब किन्डल पर भी…

ऐसा क्यों हुआ होगा? इतिहास बताता है कि चौरी चौरा की घटना को लेकर महात्मा गांधी ने काफी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उन्होंने घटना की निंदा की और इसे ‘गोरखपुर का अपराध’ और ‘चौरी चौरा का अपराध’ कहते हुये अहिंसा की दुहाई देना शुरू किया। हम आसानी से यह समझ सकते हैं कि गांधी द्वारा निंदित इस विद्रोह का बाद में इसलिए भी मूल्यांकन नहीं किया गया क्योंकि इससे उनकी छवि निहायत लिजलिजे और अवसरवादी राजनेता की बनती थी। देश और प्रदेश की बागडोर लंबे समय तक कॉंग्रेस के हाथ में रही है और उसने जानबूझकर इतिहास के इस अध्याय पर पर्दा डाले रखा ताकि गांधी का महात्म्य कम न हो।

अगोरा प्रकाशन की किताबें अब किन्डल पर भी…

लेकिन सुभाष के सरोकार क्या हैं जिसकी वजह से चौरी-चौरा आज एक महान घटना के रूप में याद किया जाय ? यह देखने और समझने की बात है क्योंकि भारत में जिन्होंने इतिहास बनाया वे इतिहास से बहिष्कृत कर दिये गए और जिन्होंने कोई भूमिका नहीं निभाई उनको जनता के ऊपर थोप दिया गया। कम से कम पिछड़ी जातियों की तो यही त्रासदी है। चौरी चौरा के माध्यम से सुभाष ने उन बहुजन नायकों को केंद्रीय जगह दी जो अब तक इतिहास की किताबों में ‘आदि-इत्यादि’ के रूप में दर्ज़ होते रहे हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि वे उस दौर की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों की छानबीन करने में गहरे उतरे। साम्राज्यवाद के वास्तविक प्रभाव को समझने के लिए किसानों की दशा और उनके शोषण और उत्पीड़न के साथ ही औद्योगिक-व्यापारिक हालात के साथ मजदूर वर्ग की हृदय विदारक जिंदगी का क्रमिक अध्ययन किया। और इस क्रम में राष्ट्रीय आंदोलन और वैश्विक उठापटक के बीच स्थानीय जनता की जिंदगी और उसके संकटों का एक रैखिक विन्यास बनाया। हम देखते हैं कि जिस ब्रिटिश सत्ता को भारत में एक निर्माणकारी ताकत के रूप में रेखांकित किया जाता है उसके स्थानीय कल-पुर्जे यानी अधिकारी और कर्मचारी जनसाधारण से उन्हीं सामंती तौर-तरीकों से पेश आते हैं जिनसे लोग छुटकारा पाने के लिए छटपटा रहे थे। वे ब्रिटिश सत्ता से न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते थे। उन्हें कुचलने में स्थानीय सामंतों-महाजनों ने जिन तरीकों का इस्तेमाल किया वही तरीके ब्रिटिश सत्ता ने भी अपनाए। बल्कि मजदूरों-किसानों के दमन के लिए दोनों ने गठजोड़ कर लिया। ब्रिटिश सत्ता सामंतों-महाजनों की आकांक्षाओं का संरक्षक बन गई। दोनों की दुरभिसंधियों और षडयंत्रों में पिसती हुई जनता अपनी मुक्ति की राह तलाशती हुई गांधी के आंदोलन में अपनी मुक्ति देखते हुये उसमें बढ़-चढ़कर शामिल हुई लेकिन गांधी के पास उसके संकटों का कोई हल नहीं था । चौरी-चौरा जनमुक्ति के एक नए विकल्प की अभिव्यक्ति था । जो आग बरसों से सुलग रही थी वह धधक गई और उसकी राख़ में ब्रिटिश सत्ता और गांधीवाद का वास्तविक चरित्र नंगा होकर पड़ा था।

यह भी पढ़ें…

सुभाष की दूसरी किताब अवध का किसान विद्रोह हालांकि बाद में आई लेकिन ठीक उसी कालखंड के अवध के किसानों के विद्रोह पर केन्द्रित है। एक बहुत लंबा समय गुजरा लेकिन मदारी पासी, एका आंदोलन और छोटा रामचन्द्र जैसे व्यक्ति अथवा आंदोलन हमारी चेतना में जगह नहीं बना पाये। इसके बरक्स बाबा रामचन्द्र अवध किसान आंदोलन के प्रणेता और नेता के तौर पर प्रतिष्ठित थे। नेहरू और गांधी की छत्रछाया थी लेकिन किसानों के वास्तविक हालात क्या थे इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं था। एक किसान के ऊपर कितने तरह के करों का बोझ था और उन्हें चुकाने का उसके ऊपर कितना दबाव था और कितना शोषण और उत्पीड़न था यह सब इस किताब में बड़े ही लोमहर्षक ढंग से दर्ज है। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान में होरी ने अपनी छोटी बेटी सोना को पैसों के बदले एक अधेड़ को बेच दिया था। सुभाष ने अपनी किताब में प्रतापगढ़ के अनेक किसानों द्वारा बेटियाँ बेचने के मामलों को खोजा और लिखा है। इस किताब के प्रारम्भ में ही लार्ड इरविन का एक बयान दिया गया है-‘ जो एक दिन में एक बार भोजन कर जीने को तैयार रहे, कर भुगतान न करने की स्थिति में अपनी बीवी और बेटी बेचकर भी जोत का किराया देने में सक्षम हो जाय , बिना कोई सवाल किए, अपने भू-स्वामी द्वारा लादे गए समस्त उपकरों को खुशीपूर्वक देता रहे, बिना मजदूरी मांगे उसके लिए काम करने को तैयार रहे, उसके लिए न्यायालयों में गवाही दे, और कुल मिलाकर उसके कहने पर हर संभव चीज करे, अवध में वही अच्छा किसान माना जाता है।’

यह भी पढ़ें…

सुभाष अवध के जिन किसानों की गाथा लिखते हैं वे लार्ड इरविन के कथन के अर्थ में ऐसे अच्छे किसान नहीं थे । वे अपनी मुक्ति के लिए खुद खड़े होने और जान की बाजी लगाकर लड़नेवाले किसान थे। लेकिन बक़ौल इतिहासकार प्रोफेसर प्रमोद श्रीवास्तव अवध के ये निम्नवर्गीय विद्रोही किसान इतिहासकारों की कृषक विरोधी जातिपरक विसंगतियों का शिकार हुये और हाशिये पर डाल दिये गए। प्रोफेसर श्रीवास्तव इस किताब को ऐसे किसानों के ऊपर किए गए असाधारण और प्रामाणिक शोध के रूप में रेखांकित करते हैं।

आनेवाले हर दौर के अध्येता इससे सीख लेंगे कि यह खाक में मिली हुई उन सूरतों का दस्तावेज़ है जिसे इकबाल कहते हैं कि कभी न कभी वह खाक के पर्दे से बाहर निकलता है। एक प्रतिभाशाली, बेचैन, उद्यमी और जुनूनी लेखक का यही हासिल होता है!

रामजी यादव जाने-माने लेखक और गाँव के लोग में संपादक हैं।

[…] दक्खिन टोले का कहानीकार (सुभाषजी के जन… […]

[…] दक्खिन टोले का कहानीकार (सुभाषजी के जन… […]

[…] दक्खिन टोले का कहानीकार (सुभाषजी के जन… […]