जमीन बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। यह बात वही समझ सकता है जिसके पास जमीन नहीं है। भारत में अभी भी बड़ी आबादी है जिसके पास जमीन नहीं है। हालांकि इस संबंध में सरकारी आंकड़े सटीक नहीं हैं। मैं तो बिहार का रहनेवाला हूं और यहां दिल्ली में देखता हूं कि वे लोग, जिनके पास बिहार में जमीन नहीं है, रोजी-रोटी की तलाश में यहां आते हैं और किसी तरह गुजर-बसर करते हैं। बिहार में भी पत्रकारिता के दौरान मैंने जमीन को लेकर अनेक रपटें लिखी। कई बार तो ऐसे लोग मिले, जो नहर किनारे रहते हैं या फिर नदी किनारे। मसलन, मेरे ही गांव के बगल में एक गांव है– गंज पर। यहां पुनपुन नदी से निकलनेवाली एक नहर है। इस नहर के किनारे एक पूरी बस्ती है। इस बस्ती का नाम है– मुसहरी। यहां मुसहर जाति के लोग रहते हैं।अधिकांश लोगों के पास घर के रूप में झोपड़ी है। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक और गांव है– सिमरा। यहां भी मुसहर जाति के लोग रहते हैं। इनके पास रहने के लिए झोपड़ियां हैं। कई बार मैं इस रास्ते से तब गुजरा जब बरसात हो रही थी और मैंने देखा है कि कैसे पूरा का पूरा परिवार एक कमरे में रहता है। गर्मी के दिनों में तो ये लोग सड़क पर ही सो जाया करते हैं।

यहां दिल्ली में भी अनेक लोग मिल जाते हैं जो सड़क किनारे रहते हैं। कल की ही बात है। दफ्तर से लौट रहा था तब नेहरू प्लेस के पास मुख्य सड़क के किनारे कुछ लोग मिले। उनके पास बच्चे भी थे। उनका पहनावे में अपनापन सा लगा तो जिज्ञासा बढ़ गयी। पूछा तो जानकारी मिली कि वे सुपौल जिले के रहनेवाले हैं और यहां जो स्काईवॉक बन रहा है, उसी में काम करते हैं। काम तो स्थायी नहीं है, फिर पूरा परिवार साथ क्यों रखते हैं? जवाब मिला कि एक आदमी की कमाई से पूरा परिवार कैसे चलेगा। पत्नी भी साथ में काम करती है। ऐसे में बच्चों को बिहार में रखने का कोई मतलब नहीं है। बातचीत में एक अधेड़ ने बताया कि बिहार में कौन-सा हमारे पास जमीन का कोई टुकड़ा है। जैसे हम यहां बेघर हैं, वैसे ही वहां भी।

[bs-quote quote=”सरकारी भाषा के हिसाब से जमीन के कई प्रकार हैं। मुख्य रूप से तो यही कि कृषि योग्य भूमि और गैर कृषि योग्य भूमि। दूसरी तरह की भूमि में कई तरह का वर्गीकरण है। मसलन असिंचित भूमि, बंजर भूमि, रहवास के लिए भूमि, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि। ये वर्गीकरण मैदानी इलाकों के हिसाब से है। सरकारी शब्दावली में जमीन का एक वर्गीकरण यह भी है कि काश्तकारी जमीन, गैर मजरूआ जमीन और खासमहल की जमीन। काश्तकारी जमीन का स्वरूप तो यही कि जिसकी मिल्कीयत किसी के पास हो। वह चाहे तो अपनी मिल्कीयत बेच सकता है और जमीन दूसरे के नाम पर हस्तांतरित हो जाती है।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]

दरअसल, 1990 के बाद देश की अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव हुआ है। प्राइमरी सेक्टर, जिसका महत्वपूर्ण घटक कृषि है, देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में उसकी हिस्सेदारी लगातार घटती जा रही है। कृषि के यांत्रिकीकरण ने इस क्षेत्र को भी रोजगारविहीन बना दिया है। पहले जो भूमिहीन होते थे, वे खेतिहर मजदूर के रूप में खेतों में काम पा जाते थे, लेकिन अब तो मजदूरों की उतनी आवश्यकता ही नहीं रही। ऐसे में जब उनके पास काम ही नहीं है तो उन्हें अनाज कहां से मिलेगा। तो नतीजा यह हुआ है कि पिछले तीन दशकों में बेरोजगारी में जबरदस्त बढ़ोत्तरी हुई है। हालांकि सामान्य तौर पर बेरोजगारी के आंकड़ों की बात होती है तो शिक्षित बेरोजगारों की बात होती है। जबकि शिक्षित बेरोजगारों की तुलना में अशिक्षित-अर्द्धशिक्षित बेरोजगारों की संख्या कई गुणा अधिक होती है। इनमें बड़ी हिस्सेदारी उनकी है जिनके पास जमीनें नहीं हैं। कुछ लोगों के पास जमीन है भी तो केवल इतनी कि अपने लिए एक झोपड़ी बना सकें।

हालांकि भारत में जमीन को लेकर कई तरह की बातें चलती रही हैं। इसी देश में भूमि सुधार को लेकर आंदोलन भी चलाया गया। कानून तो 1949 में ही बन गया था। तब कहा जाता था कि जमीन जोतनेवाले की। लेकिन इसे कभी अमल में नहीं लाया गया। जमीन जोतनेवाला खेतिहर मजदूर बना रहा और बहुत हुआ तो बटाईदार बना। लेकिन जमीन पर अधिकार उसे नहीं मिल सका।

परंतु, इस देश की बदलती अर्थव्यवस्था ने कुछ बदलाव जरूर किया है। दरअसल हुआ यह कि पलायन कर दूसरे शहरों और राज्यों में जानेवाले भूमिहीनों ने अपनी मेहनत की कमाई से जमीनें अवश्य खरीदी हैं। इसके अलावा भी जमीन का हस्तांतरण उच्च वर्ग से निम्न वर्ग के बीच हुआ है। लेकिन अब चूंकि अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदला है तो जमीन के महत्व में भी बदलाव आया है। हो यह रहा है कि लोग अब जमीनें बेचकर व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन ऐसा वे ही कर पा रहे हैं, जिनके पास अधिक जमीनें हैं। जिनके पास जमीनें नहीं हैं, वे जमीन खरीदने के अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन-रात हाड़तोड़ मिहनत कर रहे हैं।

यह भी संघर्ष का एक स्वरूप है। हालांकि सरकारी भाषा के हिसाब से जमीन के कई प्रकार हैं। मुख्य रूप से तो यही कि कृषि योग्य भूमि और गैर कृषि योग्य भूमि। दूसरी तरह की भूमि में कई तरह का वर्गीकरण है। मसलन असिंचित भूमि, बंजर भूमि, रहवास के लिए भूमि, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि। ये वर्गीकरण मैदानी इलाकों के हिसाब से है। सरकारी शब्दावली में जमीन का एक वर्गीकरण यह भी है कि काश्तकारी जमीन, गैर मजरूआ जमीन और खासमहल की जमीन। काश्तकारी जमीन का स्वरूप तो यही कि जिसकी मिल्कीयत किसी के पास हो। वह चाहे तो अपनी मिल्कीयत बेच सकता है और जमीन दूसरे के नाम पर हस्तांतरित हो जाती है। दूसरे तरह की जमीन यानी गैर मजरूआ जमीन का संबंध उस जमीन से है जिसका कोई काश्तकार न हो, यानी उसकी मिल्कीयत सीधे तौर पर सरकार के पास हो। तीसरे तरह की जमीन यानी खासमहल की जमीन का मतलब वह जमीन जो सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन उसपर रहने का अधिकार किसी को दिया गया है।

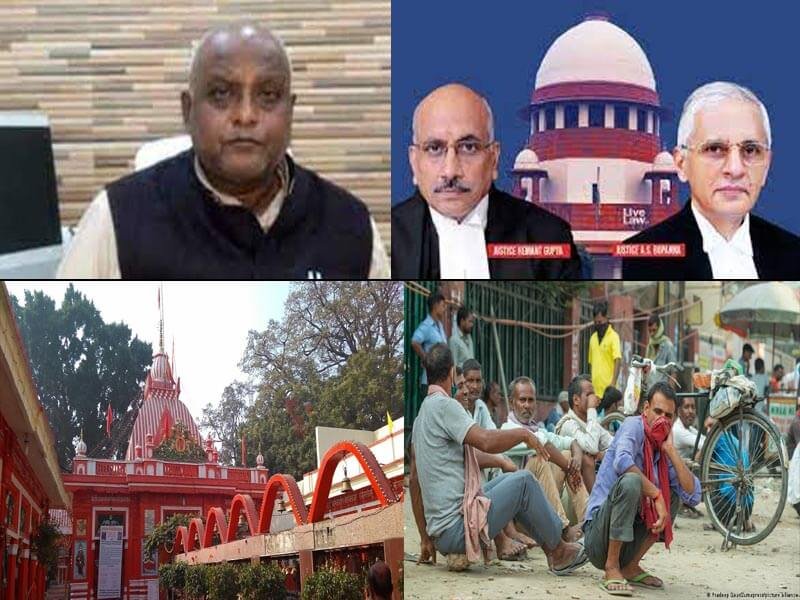

[bs-quote quote=”बिहार के कानून मंत्री प्रमोद कुमार द्वारा कल किया गया एलान है। उन्होंने कहा है कि 6 सितंबर, 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले के अनुरूप अब बिहार में भी मंदिरों की जमीन का मालिक वह देवी या देवता होगा, जिसका वह मंदिर है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने यह फैसला दिया था। अपने फैसले में न्यायाधीशद्वय ने राम मंदिर फैसले काे उदाहरण के रूप में उद्धृत किया था। अब यह बिहार में भी लागू होगा। ऐसा बिहार सरकार इसलिए करेगी ताकि मंदिरों में पूजा कराने वाले ब्राह्मणों को मंदिर की जमीन बेचने से रोका जा सके।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]

मुझे यह नहीं पता है कि दिल्ली के तमाम बड़े होटल या फिर मुंबई का ताज होटल जिस जमीन पर है, वह किस तरह की जमीन है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि पटना का एकमात्र पांच सितारा होटला मौर्य खास महल की जमीन पर है। इस जमीन पर वैसे तो सरकार का नियंत्रण है, जिसे सरकार ने लीज पर दिया हुआ है। वर्ष 2013 में आरटीआई के तहत मिली जानकारी के अनुसार मौर्य होटल की जमीन के लिए होटल के मालिक को करीब 2600 रुपए शुल्क का मासिक भुगतान करना पड़ता है। यह रकम कितनी कम है, इसका अनुमान इसी से लगाया सकता है कि इस होटल में एक दिन ठहरने के लिए ली जानेवाली रकम इसकी तीन गुणी है।

खैर, यह एकमात्र उदाहरण नहीं है। आजकल तो सरकारें औद्योगिकी विकास को हवा देने के लिए जमीनों का व्यापार कर रही है। औने-पौने दाम पर किसानों से उनकी कृषि योग्य भूमि ले रही है और वह ऐसा कर सके, इसके लिए नया कानून भी बना दिया गया है। मतलब यह कि कोई भी व्यक्ति एक शपथपत्र और साथ में बारह सौ रुपए प्रति एकड़ की दर से शुल्क का भुगतान कर अपनी कृषि योग्य भूमि को गैर-कृषि योग्य भूमि में तब्दील कर सकता है।

दरअसल, जमीनों को लेकर मारकाट मची है। इसकी एक वजह यह भी है कि आधारभूत संरचना के विकास के लिए जमीनें अधिगृहित की जा रही हैं। जिनके पास पैसा है, वे कम कीमत पर किसानों से उनकी जमीनें खरीद रहे हैं और फिर कीमत बढ़ने पर बेच रहे हैं। यह एक सफल व्यवसाय के रूप में बदलता जा रहा है। मैं तो अपने गांव को देखता हूं। मेरे गांव में जो खेती-किसानी करते थे, अब जमीन के दलाल बन गए हैं।

अब इतनी बातें लिखने का मकसद बिहार के कानून मंत्री प्रमोद कुमार द्वारा कल किया गया एलान है। उन्होंने कहा है कि 6 सितंबर, 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले के अनुरूप अब बिहार में भी मंदिरों की जमीन का मालिक वह देवी या देवता होगा, जिसका वह मंदिर है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने यह फैसला दिया था। अपने फैसले में न्यायाधीशद्वय ने राम मंदिर फैसले काे उदाहरण के रूप में उद्धृत किया था। अब यह बिहार में भी लागू होगा। ऐसा बिहार सरकार इसलिए करेगी ताकि मंदिरों में पूजा कराने वाले ब्राह्मणों को मंदिर की जमीन बेचने से रोका जा सके।

यह भी पढ़ें :

दरअसल, यह पूरी अवधारणा ही गलत है। अब इसको ऐसे समझिए कि यदि किसी मंदिर में चार-पांच देवी-देवता हैं तो उसकी जमीन की मिल्कीयत किस देवता के नाम से होगी? चलिए इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं। मस्जिदों की जमीन पर मिल्कीयत किसकी होगी? गिरजाघरों की जमीन का मालिक कौन होगा? गुरुद्वारे की जमीन किसकी होगी?

मैं आनेवाले समय के बारे में सोच रहा हूं। यह पूरा देश एक गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। जमीन को लेकर संघर्ष बढ़नेवाला है। यह संघर्ष नक्सलबाड़ी आंदोलन से भी अधिक तीखा होगा। सच कहूं तो मैं यह अपने सामने होते देखना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि जमीन जैसे महत्वपूर्ण संसाधन पर अधिकार सभी का होना चाहिए। देवी-देवता किसी जमीन का मालिक कैसे हो सकता है, जो जमीन भी जोत नहीं सकता है। जमीन जोतना तो दूर की बात है, वह तो हिल-डुल भी नहीं सकता। सरकार जिसे जमीन का मालिक बनाने जा रही है, वह महज काल्पनिक है। यह एक नये तरह का प्रपंच है ताकि भूमिहीन कोई सवाल खड़ा न कर सकें।

मानना पड़ेगा कि हमारे देश के सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश कितने विद्वान हैं और हमारे हुक्मरान कितने महान!

नवल किशोर कुमार फॉरवर्ड प्रेस में संपादक हैं।